El detective tras las huellas del presente: Orlando Ortiz y su legado en la prosa mexicana

Fabiola Eunice Camacho

Noviembre-diciembre de 2021

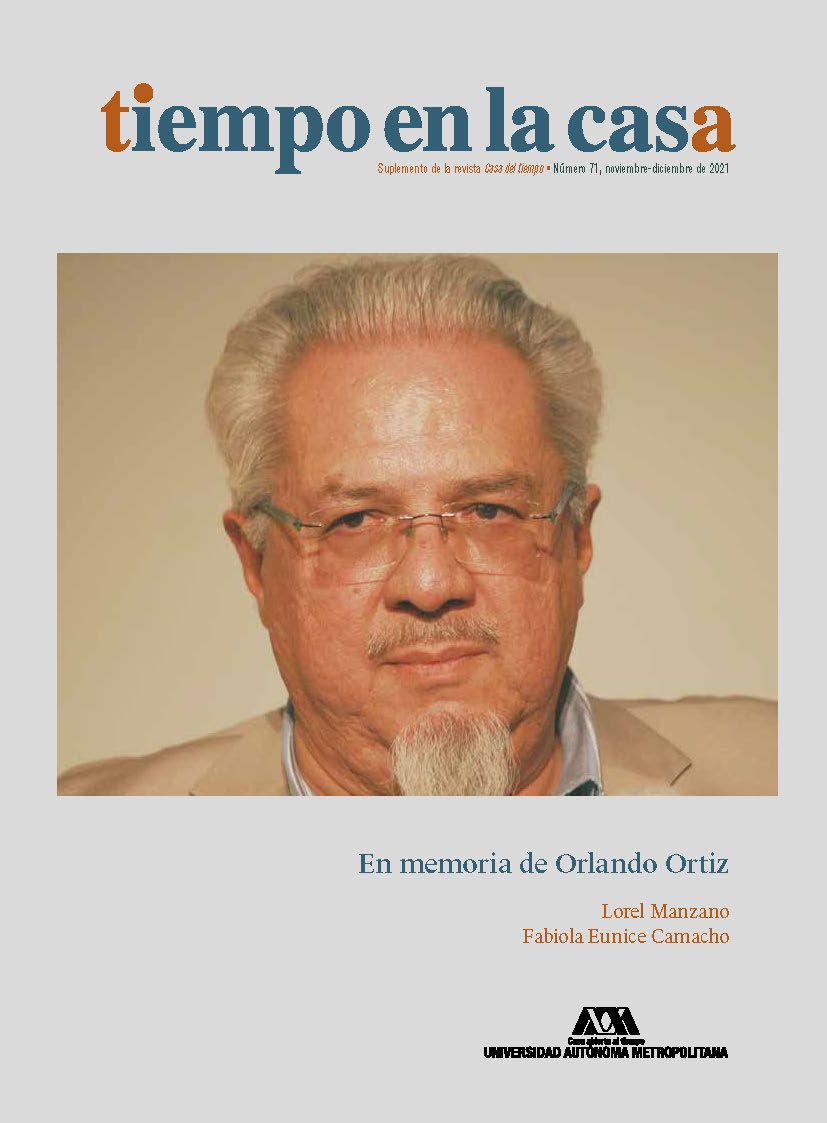

Fotografía: Rodulfo Gea, CNL-INBAL

Tú nos provocas el duelo de que nada perdura para nosotros

“Despedida”, Hannah Arendt

Durante el siglo XX, la tesis que mayor exposición tuvo sobre la condición humana fue aquella que de alguna manera iguala el principio de violencia sobre la visión antropocentrista. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de anteponer la vida había caducado sin nunca dar en realidad ninguna generación que pudiera exclamar “Yo no conocí la guerra”. La cadena de contagio sobre la necesidad de ver montañas de cadáveres se volvió la moneda de cambio en cada rincón: la guerra fría, el estallido de algunas fuerzas nacidas al interior de una región poco conocida para el mundo occidental, la existencia de grupos paramilitares, el nacimiento de las guerrillas latinoamericanas, toda una línea de tradición que deja su impronta en los cuerpos, incluso en los que no se encuentran. El siglo XIX se volvió el bastión para perfeccionar a lo largo de los dos siglos posteriores aquello que da dirección a las prácticas bélicas, pero también a la pluma. Antes de la fotografía, la escritura supo develar los verdaderos rostros de los autores que generaban tal cúmulo de siniestras imágenes. La violencia en la narrativa, más allá de la pintura, alcanzó un punto de exposición complejo: darle una personalidad a aquellos parias cuyas pasiones —supondríamos antinaturales— componían escenas que mediante la nota periodística pasaban del fenómeno a un lugar común. El contexto urbano entonces era el escenario donde de diversas formas se encumbraban estas muestras de informarnos lo que vendría en el siguiente siglo: una hecatombe, el estallido de ríos granate que sostendrían el intersticio cada vez mayor y que llevaba a un lugar que rebasa las fantasías de la maldad. La narrativa rebasó el lugar del copista, no se trataba ya de registrar esos hechos, sino de darle el peso para completar la imagen, es ahí donde el cuento sostiene como arte mayor el peso del oficio, hacer del empleo de todos los sentidos una tarea detectivesca que lograra construir personajes lo suficientemente complejos para causar —si se quiere de forma vana— una emoción, aquellos que nos llevaran hasta el desquicio para mirar desde diversos puntos las diversas aristas del mismo fenómeno: el uso de la violencia, institucional o no, las sombras que nos atrapan como la antesala de lo que está por venir.

De dicha tradición —desde los cantos homéricos hasta las barricadas francesas—, quizá la impronta que explotó con mayor fuerza en el siglo XX fue la desigualdad —otro principio inherente de la condición humana— y junto con ella, el hecho de que cualquiera que no estuviera dentro la norma —hombre, blanco, adinerado— deberá de pagar la gran desventaja. En el caso de México, la manera en que se inaugura la línea de fuego nace justamente de esta desigualdad, desde la decena trágica hasta el Maximato, la narrativa de la Revolución alcanzó los elementos para trasladar a escenarios rurales la impronta en los cuerpos que desde siempre nos han dado la idea de que habitamos un enorme campo santo, incluso desde antes de la Colonia. La Revolución mexicana como proyecto sabemos que terminó siendo un momento de la historia que terminó torcido y que al institucionalizarse, firmó el contrato del totalitarismo que acosó la vida de quiénes perseguían un futuro distinto. La tierra yerma, la pobreza imperante y las condiciones desoladoras que sobreviven en aquellas comunidades de nuestro país compuso los escenarios y personajes que Rulfo supo no sólo develar sino componer dentro del lenguaje universal escenas y personajes que podían encontrarse en cualquier parte del mundo, no sólo porque la desigualdad invadiera el planeta, sino porque justamente luego del Segunda mundial la muerte siguió acosando la vida, lo que respondía a aquello que Alexis de Tocqueville anunciaba “El pasado ya no ilumina el porvenir, el espíritu humano camina entre tinieblas”. La literatura entonces sentó las bases para exponer aquello que el totalitarismo deseaba esconder, no sólo la falla en el sistema y la condición humana, sino la madeja de crímenes que en cada rincón se daban en el tiempo presente.

Para Orlando Ortiz (Tampico 1945- Ciudad de México 2021), el tiempo no se presumía como un tiempo excepcional, suspendido, sino como una cadena de montaje que simplemente había que contemplar de manera rigurosa para comprender aquello que a sociólogos, antropólogos, periodistas incluso nos rebasa, la raíz de donde la vida y la muerte surgen y que dan lugar a aquellas narrativas que se han deseado esconder. Si lo pensamos, el totalitarismo ha sido el proyecto que ha consolidado de manera sistemática las bases para la destrucción de la vida, como proyecto prevalece pues esconde, disfraza y reconfigura mediante narrativas del bienestar y la vida futura lo que el resto de los seres vivimos en un presente siempre incierto. El hombre futuro —personaje principal de estas narrativas— está concebido de manera sintética como lo propuso Hannah Arendt (2003):

Este hombre futuro —que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman— parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado, gratuito don que no procede de ninguna parte (materialmente hablando), que desea cambiar, por decirlo así por algo hecho por él mismo. No hay razón para dudar de nuestra capacidad para lograr tal cambio, de la misma manera que tampoco existe para poner en duda nuestra actual capacidad de destruir toda la vida orgánica de la Tierra. La única cuestión que se plantea es si queremos o no emplear nuestros conocimientos científicos y técnicos en este sentido, y tal cuestión no puede decidirse por medios científicos; se trata de un problema político de primer orden y, por lo tanto, no cabe dejarlo a la decisión de los científicos o políticos profesionales. (Arendt, 2003 :15)

Ortiz, lo tuvo claro desde el principio del oficio, no había que pensar en el futuro, tan sólo el registro del presente y la búsqueda de las pistas del pasado podían sentar desde la literatura las bases para una escritura revolucionaria, aquella que proponía una ruptura con las narrativas institucionales, las modas estilísticas, el continuo colonialismo perpetuado en el arte escrito por la blanquitud. Debutó con la novela En caso de duda, misma que le valió la beca Martín Luis Guzmán en 1968. Si su primera obra sostenía de alguna forma aquello de que todo primer libro es en sí una declaración de principios, ciertamente la búsqueda de un lugar mediante las andanzas de la juventud, el reconocimiento mediante las experiencias adolescentes y los entonces puentes hacia la edad adulta, sin duda fue una impronta que lo acompañó no sólo durante la publicación de sus más de cuarenta libros, sino también en su tarea de tallerista. Ciertamente la prosa de Orlando Ortiz se desplazó en diversas regiones que representan la cartografía de la república literaria, en otras como en el cómic su oficio siempre dio las vueltas necesarias para atraer aquellas a regiones grises hacia la mirada de quién busca una pluma rigurosa, rebosante de talento. En sus siguientes obras como Sólo sé que así fue y Jueves de Corpus desplazó aquellas correspondencias con la tarea detectivesca que siempre llamó su atención dentro del oficio, no sólo la descripción de los hechos, sino el saber plasmar el cúmulo de voces que formaron aquellos coros agónicos en la persecución del régimen totalitario priísta, en su afán de acallar a cualquier costo aquellos cuerpos —campesinos, obreros, jóvenes, estudiantes—que desarticulaban el personaje del hombre del futuro, ya saben: respetuoso de las instituciones, con miras al futuro que proponía Estados Unidos, con el deseo de servir a la “construcción de una nación moderna”, pero el saber ocupar oportunamente todos los sentidos lo llevó a escribir el presente, cientos de cuerpos y voces cuyas identidades siguen perviviendo mediante la memoria desclasificada de los archivos de Lecumberri.

Sus cuentos representan no un canon, sino una forma de explorar aquello sobre lo que nadie desea escribir, no las grandes historias que incluso se han narrado mediante la literatura del narco, sino aquellas historias íntimas que se multiplican en las regiones donde la violencia ha sido el escenario cotidiano de miles de familias de frontera a frontera de este gran panteón, Orlando lo conoció todo. Habría que explorar en otro texto la tradición que de manera contemporánea formó con el mote de tallerista, como misionero revolucionario, recorrió todo el país como formador de noveles cuentistas de todas las edades, siempre mencionaba que así es cómo conoció el sinfín de realidades que no podían representar tan sólo una identidad, pero igualmente su capacidad de escuchar y saber llevar las experiencias hacia los caminos de la narrativa lo llevaron a una tarea absolutamente liberadora y a la vez llena de responsabilidades: montar un taller, saber leer a sus asistentes, tener toda la paciencia, haber leído todo para encontrar el tono adecuado, la cuentista cercana a las aspiraciones de las plumas informes, el narrador cuya vuelta de tuerca calmara el ansia de contarlo todo en un cuentito de cinco páginas. Su práctica lo llevo a adentrarse en diversos presentes que siempre apuntaban hacia el mismo lugar, no sobre lo siniestro de la condición humana, sino sobre la complejidad y las circunstancias en que se sostenía tal condición.

Casi al final de su historia, una donde también el tiempo de las infancias tuvo lugar mediante su atrayente y juguetona literatura infantil, Orlando Ortiz quiso darles voz a aquellas personas que se habían quedado debajo de las persecuciones, las balaceras, las migraciones. En una entrevista realizada en febrero de este año por el escritor y alumno de Orlando, Vicente Alfonso, a propósito de su libro de cuentos Relatos del presente, el también autor de Diré adiós a los señores. Vida cotidiana en la época de Maximiliano y Carlota, sostenía que era necesario dar voz a los deudos, a las personas que habían experimentado los “efectos de la violencia en el ámbito más íntimo”, el proponerse una escritura así constituía todo un reto:

Después los narradores empezaron también a encargarse de presentar esa violencia, digamos que literalmente: secuestros, cobros de piso, ejecuciones, enfrentamientos de carteles, feminicidios, todas esas crueldades eran tema para narradores. Pero de pronto me di cuenta de que la mayoría de las novelas, cuentos y crónicas narraban desde la perspectiva de los maleantes, de los asesinos; ignoraban, o no les atraía hacerlo, contar los hechos desde el punto de vista de los que se quedan, de los deudos. No los generadores de violencia, sino los que sufren, los receptores de alguna manera directos aunque no sean ellos las víctimas inmediatas, los secuestrados o descuartizados. Esa perspectiva desde luego es más difícil de abordar. En un descuido te puedes des arrancar e irte hacia el dramón al estilo película mexicana de la edad de oro de nuestro cine, con llanto, pujido y lágrimas, como Un rincón cerca del cielo o Cuando los hijos se van. Ese era un reto, y creo que también eso fue lo que me atrajo para incursionar por ahí. Los retos son algo que me atrae. Si se me ocurre un asunto, lo tramo pero también veo de qué manera puedo abordarlo sin caer en lo mismo de siempre, sin seguir los caminos trillados. Aunque a veces también es atractivo recorrer tales senderos, pero ingeniándoselas. También es un reto. Implica meterte en los zapatos del otro, vivir esas experiencias sin haberlas vivido. Incitar tu imaginación y a tus sentidos a explorar sensaciones, conductas, rencores, dolores y odios desconocidos.

Esa forma de ponerse en lugar de los otros, sin ningún dejo de lo políticamente correcto, pero tampoco de una forma forzada, como una metodología propia de las ciencias sociales, fue el método que lo acompañó en sus procesos durante su existencia. Comprendió muy pronto que la experiencia de una vida nula, es una vida en soledad, y Orlando hasta el final fue un escritor acompañado y querido, muy querido por cada pluma informe que su paciencia llevó a una forma de relacionarse con el mundo, Ante las lágrimas y la nostalgia, las historias son formas de conectarnos, no con el pasado, sino con el presente que en ocasiones nos rebasa. Sus cuentos, incluso los últimos, son una forma de seguir la conversación, nos pone al tanto de lo que las personas que han visto partir desde el principio, hasta el día de ayer, a sus seres, experimentan al enfrentarse a la verdad, incluso donde la memoria forma fantasmas como en su cuento Correos. Fiel a la tradición cuentística en sus libros Relatos del presente y En un caballo blanco, los fantasmas y el tono costumbrista quedan atravesados por las voces del presente que siguen llevándose las manos a la boca para acallar el grito de dolor no sólo ante la ausencia, sino ante las formas en que esta se recrudece con mayor extensión por el país que esperará siempre su llegada, con sus maletín de piel, sus libros, su sonrisa siempre jovial.

La conversación queda abierta, todavía queda mucho por contar, muchas formas de desdibujar al hombre del futuro. El presente está escrito desde el principio, éste se multiplica desde diversas regiones, se trasmite mediante distintas voces. El cuento nunca termina, deviene cita, siempre puntual en algún otro presente donde seguimos leyéndolo.

Compartir

Fabiola Eunice Camacho

(Ciudad de México, 1984). Investigadora, docente, escritora y crítica. Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Doctora en Sociología por la UAM-Azcapotzalco. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires y ha publicado artículos y reseñas en revistas como Este País, Pliego 16, Fundación, Casa del tiempo, Revista de la Universidad, Écfrasis, Tierra Adentro. En 2011-2013 fue Becaria de la Fundación de Letras Mexicanas en el área de ensayo y en 2019 fue Becaria Fonca en el área de ensayo. Fue finalista en el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada en su edición 2020 y aceptada por Ucross Foundation para hacer una estancia artística en el verano de 2021.