Otoño, un silencio

antes del invierno

Lorel Manzano

Noviembre-diciembre de 2021

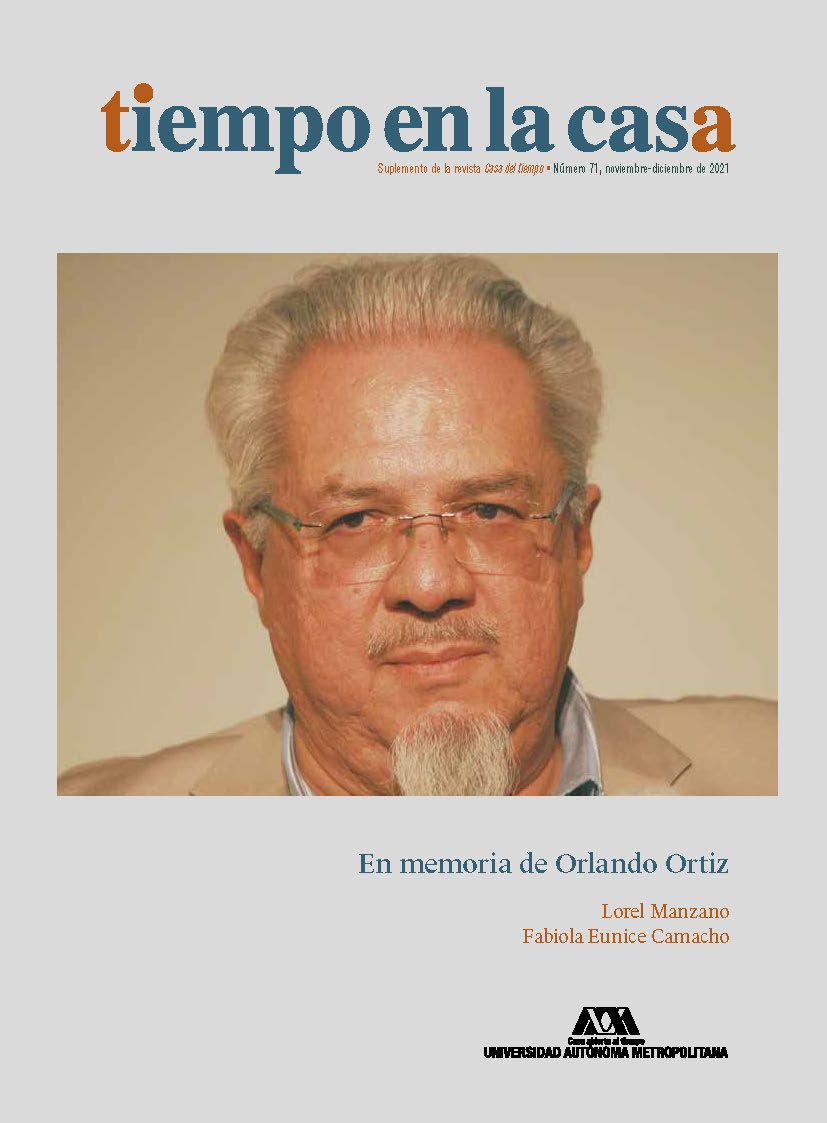

Fotografía: Rodulfo Gea, CNL-INBAL

Debo confesarle que muy ardua es su encomienda, pues ¿cómo evadir la imagen del sol pálido que caía sobre un retrato custodiado por cirios? ¿Cómo trazar los rasgos peculiares de un hombre cuya historia, ahora, comienza por su muerte? ¿De qué elementos me valdré para retratar a un autor como Orlando Ortiz en su gran dimensión?

Por supuesto, dicen que nadie acierta antes de errar. A partir de ahí, le contaré que Ortiz puso el punto final a su primera novela a los 21 años, en 1966. Tres años atrás había dejado Tampico, su ciudad natal, para mudarse definitivamente a la Ciudad de México. Entonces ya tenía una bebé con Carmen Galicia, trabajaba sin descanso, asistía a la universidad y escribía con el ánimo exaltado. En caso de duda narra la historia de una palomilla de universitarios que deambulan en la ciudad, en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, en los cuartos de los hoteles. La juventud arde con tal intensidad que los impulsa a gritar, a rebelarse, a buscar el placer sexual siempre con renovado frenesí. Nadie les dirá cómo vivir: se han sublevado. Viven como sublevados en una suerte de comuna, sin mirar adelante porque el futuro no importa cuando el presente apremia y la voz narrativa interpela al protagonista: “¿Lo entendías? Sí, lo entendía bien, sabía que siempre había estado sujeto a ese no-puedes-no-debes: la responsabilidad… Querías rebelarte a todo ello; estabas harto. Pero tu paciencia, tus actos y tu imaginación querían ir más allá de lo fijado, no estancarte, no permanecer, no amar por amar, sino seguir en sombra y todo a una mujer distinta a la que la casualidad te había ligado”. Pero esa búsqueda de libertad que tan bien retrata Ortiz en su novela, estaba justo en contra del gobierno de Díaz Ordaz. Las fechas cortan la respiración. El tiempo estaba por dislocarse: mientras los jóvenes se inventaban nuevas formas de vivir, mentes siniestras se preparaban para frenar la rebeldía con sangre. Aquellos tiempos se fijarían para siempre en la memoria colectiva de México.

La Editorial Diógenes, recién fundada por Rafael Giménez Siles y Emmanuel Carballo, otorgó a Ortiz la beca “Martín Luis Guzmán” en 1967, pero no fue sino hasta el 31 de octubre del siguiente año que se imprimieron los tres mil ejemplares de la novela. En caso de duda se completa hoy, en la lectura, con una fecha ineludible: 1968.

En aquellos años, Ortiz estudiaba Letras Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México y participaba, al lado de su esposa Carmen, en el movimiento estudiantil. Trabajaba entonces, por encargo de Emmanuel Carballo, en un ambicioso proyecto de investigación que tituló La violencia en México. Esta suerte de crónica del horror comienza en la época prehispánica y en la Conquista, y avanza a lo largo de los siglos registrando episodios de la Colonia, de la Independencia, del Porfiriato, de la Revolución, hasta llegar al cruento 2 de octubre. Diógenes sacó a la venta La violencia en México un ocho de junio de 1971. Dos días más tarde, el gobierno de Echeverría llenaría de sangre al país con una nueva matanza de estudiantes.

Jueves de Corpus reconstruye con minuciosidad un crimen de estado. A través de los materiales aparecidos un día después de la matanza y en días posteriores, Ortiz presenta uno de los relatos más negros de la historia nacional. La multiplicidad de voces proviene de noticias periodísticas, conferencias de prensa, publicaciones estudiantiles, declaraciones, diarios, volantes, testimonios. La astucia del narrador se percibe en la disposición de los materiales que dan cuerpo a esta historia para leer en clave de novela negra. La objetividad de la crónica, de las paráfrasis y organización de los documentos, reflejan la postura del autor: mostrar las nervaduras del entramado gubernamental y sus aliados. Grupos totalmente antagónicos a los jóvenes. Todo esto indicaba “las ganas juveniles de luchar por el bienestar y el progreso de México, la preocupación por los problemas nacionales y, en última instancia, la existencia de una inquietud febril por participar activamente en la política del país: con combatividad, sin prevaricaciones y con toda honestidad…”

Se trata de una denuncia brillante. La sublevación de la inteligencia. La disolución de los géneros literarios en manos del joven escritor Orlando Ortiz. Quienes lo conocieron bien, cuentan que Ortiz se sentía “marcado” por las luchas estudiantiles, que le había parecido lamentable ver a Carlos Fuentes, Octavio Paz y Fernando Benítez esgrimiendo la consigna de “Echeverría o el fascismo”, aún a sabiendas del halconazo. Pocas semanas después de la matanza, comenzó a circular Jueves de Corpus bajo el sello de Diógenes. En un mes se agotó la primera edición de tres mil ejemplares y así fue hasta que llegó a una séptima reimpresión en pocos años. Sin embargo, este título desapareció de librerías durante casi cuatro décadas, hasta la reedición a cargo de JUS, en 2014.

En aquellos años, Ortiz comenzó su quehacer en dos ámbitos fundamentales en su historia: como guionista de cómic y como coordinador de talleres literarios. Su cómic Torbellino fue sumamente popular, así como la serie de pasajes históricos ilustrados de México, historia de un pueblo, proyecto en el cual colaboró por encargo de la Secretaría de Educación Pública. Antes de desaparecer, la ya célebre Diógenes publicó el libro de cuentos Secuelas (1986). Más adelante, aparecieron otros títulos que dan cuenta de la incansable exploración de Ortiz en la narrativa breve: Desilusión óptica (1988), Miscelánea cruel (1998), Búsquedas (2007), Última espera (2011), De entonces y ahora (2014), En un caballo blanco (2021), entre otros. También continuó su trabajo en la novela, algunos de sus títulos son Sin mirar a los lados (1969), Una muerte muy saludable (1996) y Vidrios rotos (1998). En el ámbito de la crónica presenta sus Andanzas por las tierras del caimán y la sirena (1995), y cuenta con numerosos libros de literatura juvenil e infantil. Así como en toda su obra, en el ensayo también despliega su gran arte narrativo.

En Diré adiós a los señores. Vida cotidiana en la época de Maximiliano y Carlota (1999), Ortiz presenta un magnífico mural de la sociedad del Segundo Imperio Mexicano. A lo largo de sus páginas se puede conocer la vida de la Corte, los caminos con sus bandidos de distintas clases, la importancia de los juegos de azar, los lugares de paseo, los hábitos de limpieza, la organización de los cuerpos policíacos y criminales, la vagancia, la prostitución, en fin, las distintas clases sociales. Dichos y refranes dan título a cada apartado, así, uno de los dedicados a la corte se titula “Caballo grande, aunque no ande”, el que trata los tipos sociales: “No es que sea mala reata, nomás está mal trenzado”; o el destinado a la comida y la bebida: “Al que le gusta el chicharrón con ver el puerco se alegra”. Con una prosa llena de giros y un hábil manejo del humor negro, Ortiz consigna datos duros, recrea paisajes y caminos, realiza formidables descripciones y rescata anécdotas de todo tipo. Hace de una investigación histórica, bien documentada, un relato ágil e inteligente, capaz de estimular la imaginación del lector mediante las descripciones de aquella Ciudad de México entre penumbras, iluminada escasamente por “algún hachón de ocote, o un mechero de llama vacilante”. De igual forma es posible ver a Maximiliano viajando alegremente en carretela o paseando con su traje de charro; a Carlota recibiendo abrazos “a la mexicana” y sonreír, casi “presa de un ataque de nervios”, cuando sus damas la llamaban Carlotita. Gracias a su malicia narrativa, Ortiz atrapa al lector cuando refiere tan diversas anécdotas, como la relativa a la esposa de Miguel Miramón, quien fue detenida en un viaje por la resistencia juarista, o la de Carambada, una bandida “que operaba por los alrededores de Querétaro” y que, cometida su fechoría, “esgrimía la pistola en una mano y se descubría un pecho con la otra. ‘Mira quién te despojó’, gritaba con entusiasmo…”

Ortiz da cuenta de aquellos tiempos en que Maximiliano de Habsburgo, después de la comida, se retiraba con su séquito al salón fumador para continuar la plática con coñac o café. “Charlaban de todo y nada mientras disfrutaban de sus cigarros, hasta que Maximiliano, con voz pausada y cálida dejaba escapar su proverbial despedida: ahora, diré adiós a los señores”.

Ahora, debo decirle que conocí a Orlando Ortiz cuando cursaba el segundo o tercer año de la carrera de letras alemanas en la UNAM y escribía mi primera novela. Me recuerdo subiendo la escalera principal de la Fundación para las Letras Mexicanas. Caminaba de prisa pensando qué decirle al maestro para convencerlo de permitirme entrar a su taller literario. Pensé confesarle que llevaba toda la vida escribiendo y no tenía la más remota idea de cómo se hacía la literatura. Quería decirle que mi tiempo apremiaba, pues necesitaba terminar la novela cuanto antes para buscar trabajo. Al llegar, me quedé en la puerta del bello espacio donde el maestro impartía su taller.

Orlando Ortiz llevaba una camisa de manga larga a cuadros y un chaleco de piel marrón. Boina del mismo color que combinaba de maravilla. A su lado, descansaba su inseparable termo en funda de piel, de frente humeaba una taza de café. Escribía en una libreta muy linda con una pluma fuente. Sería a finales de septiembre. Orlando Ortiz se volvió hacia mí, escuchó la perorata y sonrió generoso… el sol pálido de la mañana caía sobre su rostro. Era otoño.

Compartir

Lorel Manzano

(Ciudad de México). Es escritora y traductora literaria. Estudió Lengua y Literatura Modernas Alemanas en la UNAM. Fue becaria del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México (FECA) en 2012 y del Fonca en el programa Jóvenes Creadores en la categoría de novela, en 2010, y en la de cuento, en 2013. En el año 2011 obtuvo la Mención Honorífica del Premio Nacional de Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela por El rumor del aliso, y en 2014 se alzó con el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila con Los quebrantahuesos. Tradujo La niña (auieo, 2011), de la autora austriaca Christine Lavant; la novela Ni una palabra (SM, 2016), de Andreas Jungwirth; Criminales y fracasados. Cinco retratos (Pollo Blanco, 2018), de Felicitas Hoppe, y El tren llegó puntual (FCE, 2021), del premio Nobel Heinrich Böll.