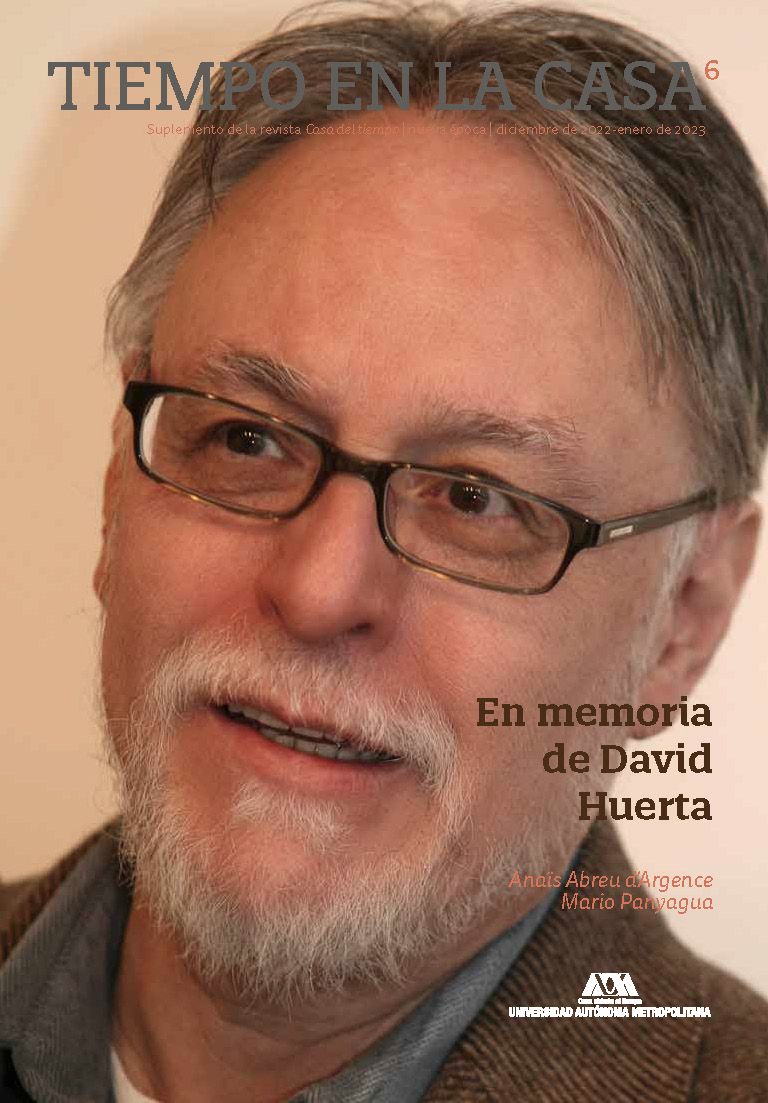

En memoria de

David Huerta

No hubo piedad

para la luz

Mario Panyagua

Diciembre de 2022-enero de 2023

Fotografía: Rodulfo Gea / CNL-INBAL

I

El 3 de octubre se murió David Huerta; el Davo, para algunos cercanos. Lo conocí en 2012, en medio del paro estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, apoyando a pie juntillas a los estudiantes que nos encontrábamos en activo en la huelga; yo aún no sabía de quién se trataba, pero él había tomado la palabra ocasionalmente en algunas sesiones informales del Consejo Estudiantil de Lucha; me pareció alguien sensato, sumamente inteligente, pero fue hasta que nos encontramos en la librería Rosario Castellanos, un año después, que le hablé. Supe que era David Huerta porque días antes vi por televisión una entrevista debido a que el Fondo de Cultura Económica iba a publicar su obra poética en dos tomos: La mancha en el espejo la titularon, como ese verso endecasílabo en código álef con que empieza Incurable: “El mundo es una mancha en el espejo”.

Fui a la sección de poesía, que como una cachetada siempre suele ser un pequeño librero en el rincón más escondido, compré su Incurable y fui a su encuentro. En la librería ya no estaba; salí y lo encontré acompañado de una muchacha; me acerqué e hizo un gesto de temor, levantó una ceja y clavó en mí su mirada, como diciendo: voy a defenderme, lo mismo decía su postura defensiva, una pierna inclinada hacia atrás, bien plantada, como los boxeadores, un puño cerrado, la otra mano sosteniendo una bolsa de tela (que tanto le encantaban) con libros, hombros en guardia. “¡Hey, maestro, fírmeme mi libro!” Se relajó, preguntó mi nombre y profesión, y me presentó a la que lo acompañaba, su hija Tania. Al despedirse me invitó a su seminario permanente El Quijote.

II

David era un lector y un poeta de a pie, como le gustaba definirse, sin falsa modestia, mas era un erudito, profundo conocedor de nuestra lengua y la poesía, en especial del Siglo de Oro, además de ser sencillo y sumamente generoso; nada egoísta: “Para saber de Rulfo mejor pregúntale a Felipe Vázquez. Sobre López Velarde acércate a Lumbreras. Emiliano Álvarez hizo una buena tesis de los poemas preliminares del Quijote. Mira, Marius, mejor vamos a aprender juntos de Dante ahora que Micó sacó su traducción de la Comedia”. Sus recomendaciones nunca paraban, siempre tratando de aproximarnos al venero de donde había abrevado: “Yo qué puedo decir de don Luis que no haya dicho Micó en su Para entender a Góngora, decía, aunque realizó muchas aportaciones. Si en verdad quieres aprender sobre poesía lee a Antonio Alatorre, manito, el maestro de poesía que todos quisiéramos tener”.

Parecía retrato, vestía casi siempre los mismos trapos, aunque con garbo; perfil elegante, pero austero: camisa rala bien planchada, saco gastado, vaqueros negros y zapatos. “Hay que pobretearse, manito, porque está cabrón este país”, decía con gracia y con razón de sobra. Mi relación con él siempre fue respetuosa, y a veces nos permitíamos ciertas licencias, él para picarme el orgullo, y yo, el ego; he de confesar que en ocasiones sentía su trato un tanto brusco, otras me sentía rústico a su lado, incapaz de seguirle la conversación; a veces volaban mentadas y palabras con p, como decía en clase, pero era cuando hablábamos sobre nuestros desgraciados y sicofantes gobernadores y su indolente y macabro brazo armado, tan glorificado por nuestro mandatario. Cuando me conoció más, se permitió contarme cosas por todos ya sabidas: “Yo de joven comí mucho ácido, Marius, y bebí como locotrono. Cuando lo dejé muchos se alejaron, otros se resintieron, y les quedó un resentimiento, una bilis que se convirtió en odio. Si hubiera seguido, me hubiera muerto hace mucho, mano; el doctor me lo dijo, no daba para más...”.

A veces parecíamos niños, al hacer, aunque refrito, un hallazgo literario; ejemplifico: llegué un día a su seminario y no recuerdo por qué la conversación viró hacía un escarabajo, yo acababa de leer Memorias del subsuelo, de Dostoyevski, y solté con convicción que me parecía que Kafka tuvo que haber pasado por ese texto antes de escribir La metamorfosis. Me retó a explicar el porqué, y le dije que había que leer la entrada del segundo capítulo de la primera parte, cito: “muchas veces he intentado convertirme en un insecto, pero no se me ha juzgado digno de ello”. En un café de la calle Tlacoquemécatl, libro en mano, le señalé varios pasajes más que había subrayado, donde el narrador en su autoescarnio habla de la transformación y también enfatiza sobre los gusanos y los insectos; después pasamos a Nabokov, y él me habló de los escarabajos egipcios, en especial los pintados en vasijas, luego se sumergió en la evocación de las Metamorfosis de Ovidio y de Apuleyo.

Fotografía: Rodulfo Gea / CNL-INBAL

III

No sé si a David le hubiera gustado que exprese que fue mi maestro; me contó que no sabía si a Gerardo Deniz le hubiese gustado que se hubiera dicho su discípulo. “Seguramente no —me confesó—; aunque: amigo y maestro informal lo fue”; otro maestro suyo del que hablaba era Francisco Segovia. Atesoro su gran admiración por Gorostiza y por López Velarde. Gracias a él supe que el poeta jerezano fue maestro de preparatoria del hacedor de Muerte sin fin. También atesoro su admiración y amor por Garcilaso, por San Juan de la Cruz y por Sor Juana, y sobre todo por don Luis de Góngora y por don Miguel de Cervantes, como solía nombrarlos. Nos une nuestro amor por Miguel Hernández, por Neruda y Vallejo, el deslumbramiento por los versos de Milton, de Hughes y de Saint-John Perse, la prosa de Kafka y la de Borges. Le debo un profundo amor por el Quijote y por el conocimiento de la tradición de la poesía de nuestra lengua, así como muchas lecciones presenciales y otras en papel que leí con avidez, aún antes de conocerlo, en su columna “Aguas Aéreas” de la Revista de la Universidad de México.

Algunas veces habló de su participación en el movimiento estudiantil de 1968, siempre con voz quebrada al tocar la Masacre del 2 de octubre, y abro aquí un paréntesis, ya que muchos lo han señalado de haber sido un militante y un crítico desde una posición de privilegio, y aprovecho para ventilar el boicoteo compuesto por un pequeño grupo de investigadoras para que no formara parte de la academia de la uacm, relegándolo a impartir un seminario de dos horas por semana en una pequeña aula-oficina-biblioteca llamada Centro de Estudios de la Ciudad que el personal administrativo amablemente nos prestó.

No son pocos los que han dicho que obtuvo su lugar gracias a su padre y no a su talento y labor escritural. “Mi papá fue duro conmigo, se mostró reacio a querer enseñarme (a escribir), quería —no sé bien por qué, quizá para ahorrarme ciertas penurias que había pasado— que yo siguiera otro camino”, alguna vez contó. Efraín era un hombre políticamente comprometido. “No le llega ni a los talones a su padre”, he escuchado una y otra vez cuando de echar por tierra la labor poética de David se trata; continuamente ha sido denostado, y lo peor, por muchos que jamás se han acercado a su obra. La sombra de Efraín siempre le pesó, y para emanciparse creó una obra en lontananza a la de su progenitor, en lugar de poemínimos gestó poemas de largo aliento que parecen mares, en lugar de aquella aparente sencillez, poemas de una sólida constitución estética y, de forma borgeana, extrapolación del saber; que como bien apunta Víctor Cabrera en el prólogo a la antología del no. 216 del Material de Lectura de la UNAM: “ha terminado por convertirse, a lo largo de casi cinco décadas, en un superorganismo complejo y fabuloso que a un tiempo alumbra y oscurece lo que toca, en una maquinaria verbal sensible y sofisticada que, como afirma Luis Vicente de Aguinaga, tiene ya ‘la vivacidad y la consistencia de los cuerpos autónomos’”. Tampoco faltó en su obra, sin demagogia, su compromiso social, como lo demuestra El jardín de la luz (1972), su primer libro, y Ayotzinapa (2014).

Todo eso me lleva a preguntarme: ¿podemos exigirle algo a David?, ¿podemos exigirle algo a aquel que entregó su vida al servicio de la enseñanza, la imaginación creativa, la inteligencia, el humanismo, el compromiso con las luchas sociales (fuera de la escritura, como aquella colecta que se entregó a la viuda de Julio César Mondragón) y la formación humana?, ¿quiénes somos para demandarle a alguien que formó generaciones de profesores, de pensadores críticos y de escritores?, ¿a aquel que criticó duramente a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Peña y hasta tuvo unas certeras columnas para nuestro actual sicofante, sorprendentemente reaccionario?, basta leer las columnas de El Universal: “Los delatores”, 3/07/2019, y “La religión de las convicciones”, 25/08/2022. No podemos exigirle nada porque dio todo lo que pudo dar, por eso digo que no hubo piedad para la luz.

IV

Mi relación con David tuvo altibajos, siempre entre el jaloneo de la sinceridad, el vislumbre y la estocada; sí, es cierto, él tan aburguesado y delicado y yo tan barrio y áspero, pero sé que fuimos amigos porque fuimos íntimos. La última vez que nos reunimos fue en medio de la pandemia, cuando ésta nos brindó un descanso en junio de 2021 y pudimos salir un poco de nuestras moradas.

Nos vimos cerca de su casa. Le llevé un libro de crónica autobiográfica de mi autoría, del que quedó impactado de mala manera. “Esa vida azarosa que has llevado te lleva a trompicones, mano”, me soltó alguna vez. “Es que no puedo con algunas cosas, me recuerda a ese monstruo de Genet”, me dijo con sinceridad, con dolor. Para pasar a otra cosa le comenté que Galaxia Gutenberg había publicado las obras completas de Saint-John Perse en edición bilingüe. Una sonrisa pícara y unos ojos juguetones aparecieron sobre su rostro, se despeinó para peinarse su menguado cabello plata, pero se guardó que la misma editorial estaba preparando la antología de su obra poética: El desprendimiento.

Queda aquí el retrato que tengo del profesor, el poeta y el amigo, con sus claroscuros y su contradicciones. Falta decir que frecuentemente mencionaba y demostraba que amó con cada fibra de su ser y con cada cuerda del arpa de su alma, como su voz tocaba con constancia, a su madre Mireya Bravo y a su esposa Verónica Murguía.

Empecé a escribir esto el 10 de octubre, quizá para decirme que sí, que David Huerta Bravo había muerto. Hoy 31 de octubre, víspera del Día de muertos: “Quiero decir que se murió”, como puso Cervantes en boca de Alonso Quijano para hablar de la muerte de su don Quijote. Gracias por cruzarte en mi camino. Descansa en paz, Davo.

Compartir

Mario Panyagua

(Ciudad de México, 1982). Fue becario en la especialidad de Poesía del programa Jóvenes Creadores del Fonca durante 2015-2016. De su autoría son los libros Pueblerío, Una película extranjera sin subtítulos (inédito) y Los cisnes no cantan cuando mueren. Actualmente se desempeña como docente en el Programa de talleres de la uacm.