La figura del poeta

y el espacio público

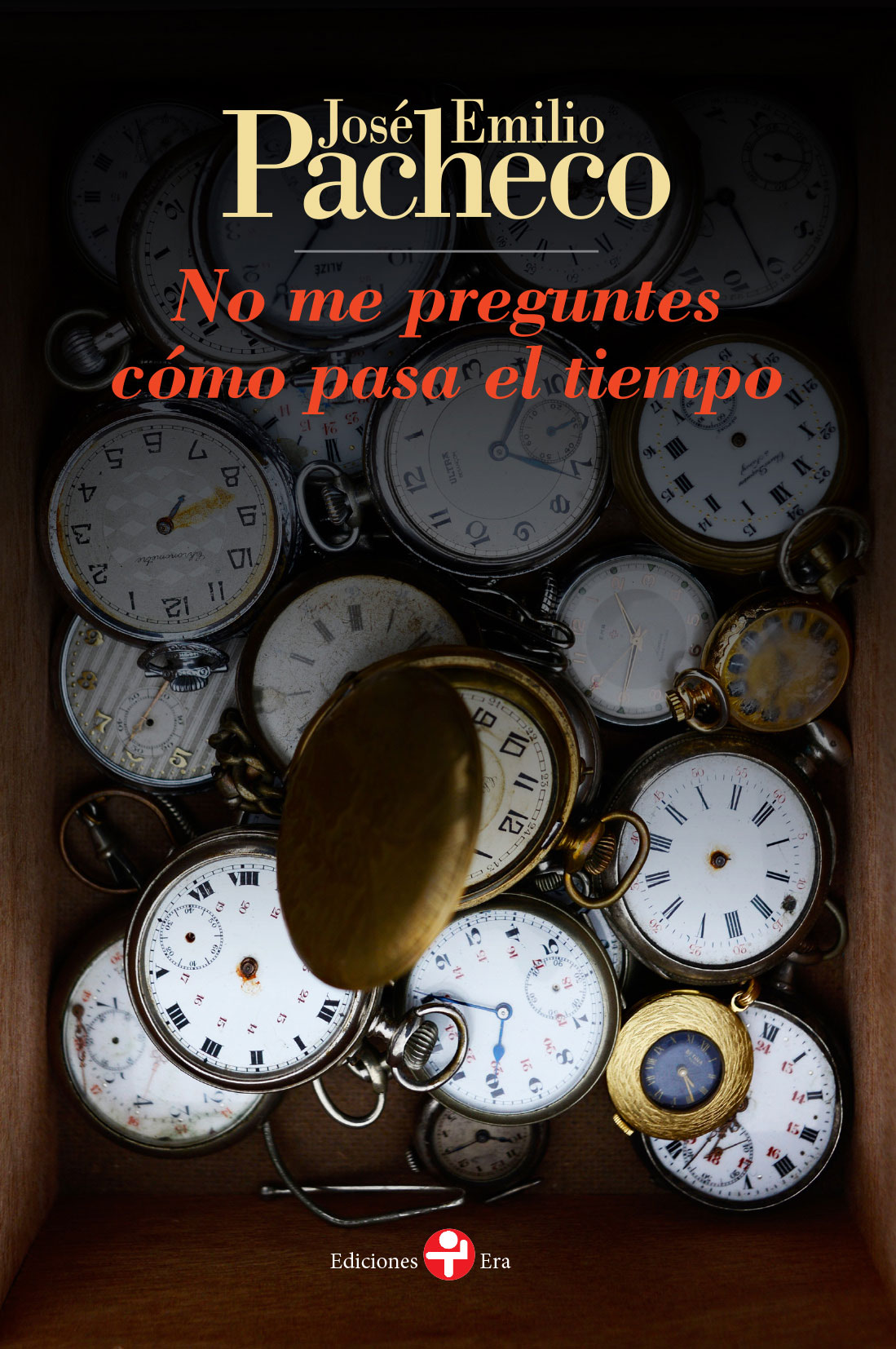

No me preguntes cómo pasa el tiempo, de José Emilio Pacheco

Víctor M. Gálvez Peralta

abril-mayo de 2024

José Emilio Pacheco. Fotografía: Dirección de Comunicación UAM

La urbe y su relación con la figura del poeta en el espacio público es central para las vanguardias. En el caso del movimiento estridentista sitúa el yo lírico en pugna con el colectivo social urbano. Por ejemplo, en “Prisma”, de Manuel Maples Arce, una nueva forma de habitar la ciudad aparece. Esta urbe organiza el espacio y el tiempo de un modo inédito gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica,[1] donde también convergen nuevos actores sociales, y el obrero se torna un protagonista de esta apropiación del espacio público. De igual modo, la desmesura estridentista representó una ruptura con el tiempo. Esta ruptura ocurre mediante la creación de nuevas materialidades donde convergen la fotografía, el fonógrafo, la radio, el telégrafo, pero también la industria y su nuevo motor de producción: el obrero. Es probable que el mejor ejemplo de esta nueva relación con el tiempo sea el cine, mediante su reinvención de las imágenes en movimiento. Si bien ya la fotografía supuso una transformación radical en cuanto al consumo y producción visual a principios del siglo xx, las primeras proyecciones cinematográficas coinciden con los tiempos convulsos de aires belicistas y al mismo tiempo vanguardistas.

Las vanguardias históricas también fungen como antecedente: futurismo, anarquismo, socialismo, dadaísmo e incluso el surrealismo convergen en el periodo de entreguerras con nuevos descubrimientos estéticos. La aparición o la relevancia de nuevos actores sociales durante el conflicto bélico posibilitó la apertura del campo literario, cuyas manifestaciones en prensa gozaron de un apogeo notable. Específicamente en el caso de Alfonso Reyes, se tradujeron en la publicación de crónicas y notas periodísticas desde el exilio. El papel de la prensa en los movimientos sociales y su capacidad de organizar una militancia eficaz fueron puestos en evidencia por el propio Reyes, como se muestra en el poema “Huelga (ensayo en miniatura)” que Pineda Buitrago califica de “cinematográfico”.

Tomando en cuenta estos antecedentes considero que Eduardo Lizalde, Juan Bañuelos y sobre todo José Emilio Pacheco expanden los recursos expresivos en torno a la representación y el lugar del poeta en el espacio público. Los recursos que utilizan estos poetas —epigrama, palimpsesto, arenga, ironía, sátira— se alinean con una formulación del sujeto lírico en relación con este espacio. Tal formulación se da en términos de enunciados relativos al compromiso político, la lucha de clases, la participación ciudadana y la militancia política. Además de aparecer como tópicos, las alusiones al espacio público discurren mediante elementos más formales, como los recursos retóricos o el género discursivo. En este sentido, podemos considerar poemarios como: La zorra enferma (1971), No consta en actas y No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969).

El tono elegíaco, por ejemplo, presente en No consta en actas, de Juan Bañuelos, implica al yo lírico de manera muy diferente al que se puede aludir en poemas como “Perdón, querido Karl”, de Eduardo Lizalde. Si bien en La zorra enferma se puede considerar a la sátira como el género discursivo predominante, también conviven otros géneros, por ejemplo, la lamentación, la meditación y otras formas del discurso político como la arenga, la admonición y la sentencia. Además, la forma epigramática recurrente en La zorra enferma problematiza la lectura político social del poema, pues es mediante procedimientos textuales concretos que la participación o crítica en la sociedad civil se da desde la figura del poeta,. Esta figura aparece en una clara tensión con una idea de modernidad. En este sentido, pueden fungir como antecedentes de obras con características en rigor posmodernas. Sobre todo, me parece, es el caso de José Emilio Pacheco, cuyo poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo continúa y amplía esta tensión entre la figura del poeta en el espacio público.

El antecedente más directo es el de Efraín Huerta con Los hombres del alba. La importancia de la ciudad como espacio de reunión y discusión cobra notoriedad en este poemario. Posteriormente, la diversidad de formas líricas, en palabras de Gabriel Ramos, hará eclosionar “la alternativa de una forma más apegada a describir (a buscar ser) una experiencia más inmediata y presente.” La notoriedad de estos aspectos destaca por el uso de recursos retóricos como la paradoja, la ironía, el oxímoron, el encabalgamiento, la prosopopeya, la hipérbole, la anáfora, la antífrasis. Este último recurso retórico muy emparentado con la paradoja, puede considerarse, de hecho, como una figura que cataloga un tipo de ironía.

En varios poemarios de José Emilio Pacheco se persigue establecer un vínculo con el pensamiento posmoderno, al concebir la finitud en términos de algo que está en el porvenir más cercano: “Ya progresamos hacia el fin del mundo” y más adelante, en el apartado “Geometría del espacio”, esta finitud ya se plantea en términos de un pasado al menos desde una actitud dubitativa: “¿Se habrá acabado todo el mundo?”. Así, el poema “Ecuación de primer grado con una incógnita” reúne el desasosiego ante la urbe caótica y la indiferencia de la naturaleza. Ambas nociones se sitúan en el individuo bajo la forma reiterada de la asfixia a partir del yo lírico, el cual, ante tal incertidumbre, no tiene otra vía de escape más que la indagación y la contemplación de la muerte y el sin sentido mediante la palabra poética. Esta angustia del sujeto lírico ya se había expresado en términos semejantes en Manuel Maples Arce: “Yo soy un punto muerto en medio de la hora, / equidistante al grito náufrago de una estrella”.

En No me preguntes cómo pasa el tiempo encontramos una estructura dividida en seis apartados. Ante la amplitud de esta propuesta estética recupero dos poemas en el apartado I: En estas circunstancias: “Ser sin estar” y “Crítica de la poesía”, además de otro del apartado V: Los animales saben: “Tratado de la desesperación: los peces”. Si atendemos a la fecha de su escritura (1964-1969), la misma es casi premonitoria, donde encontramos, más allá de la coyuntura social en torno a los movimientos estudiantiles y su cruenta represión en 1968, una postura escéptica sobre el papel del yo lírico en la res pública y su capacidad de acción, cuya duda nace desde la palabra y se cifra en la posibilidad de reconocerse como un sujeto dentro del colectivo social e histórico que conforman los poetas como actores sociales. De este modo, “Ser sin estar” resume la genealogía del yo lírico:

no serás ya un fantasma

o el último vestigio de un fantasma

o la sombra de una especie extinguida

que interrumpe

con la mirada absorta e implorante

la abyecta procesión del matadero.

De ese modo también puede leerse el poema “Crítica de la poesía”: “ya sirvió alguna vez para hacer mil poemas”, donde el lenguaje se piensa en términos de una continuidad, donde la finitud propia de la condición del yo lírico (ser para la muerte) es pensada como un continuo ininterrumpido. Gracias a la tradición y a la palabra poética es que se puede trascender esta condición de sombra, vestigio o especie extinguida. Esta noción reverbera en el terceto final de “Crítica de la poesía” donde se abre la pregunta acerca del tiempo y su relación con la subjetividad del yo lírico: “Quizá no es tiempo ahora / nuestra época / nos dejó hablando solos”. Finalmente, en el apartado “Los animales saben” encontramos el poema: “Tratado de la desesperación: los peces”: “arenales de asfixia / ir hasta el fondo / del numeroso oleaje que rodea / su neutral soledad / por todas partes”.

Mediante la indagación de la urbe como espacio de representación civil es posible derivar una serie de tópicos y campos semánticos donde el yo lírico interviene, ya sea desde una actitud irónica o si se quiere desencantada, ya sea desde un registro melancólico o desde una yuxtaposición de elementos que buscan significar la multitud de estímulos que componen este espacio. La apropiación del espacio por y desde la palabra ocurre porque ha sido negada e imposibilitada esa apropiación. Es la forma de esta apreciación lo que nos da indicios sobre la postura política o el posicionamiento dentro del colectivo social del yo lírico. La figura del poeta no siempre coincide con éste. Es posible encontrar entonces una línea que recupere el legado estridentista al subrayar una forma: la actualista, a la luz de teorías más recientes como el presentismo y en sintonía con teóricos como Silvia Pappe, desde propuestas estéticas que persiguen crear un arte para su presente, una forma poética que dialogue y se propague hasta el nuestro.

[1] Considero el concepto de técnica a partir de la propuesta crítica del Dr. Sebastián Pineda Buitrago pues brinda gran importancia al contexto de producción material de la creación estética.

Compartir

Víctor M. Gálvez Peralta

(Xalapa, 1988)

Poeta. Recibió la beca para jóvenes creadores en el estado de Veracruz (pecda) en el área de Poesía. Publicó de manera independiente el poemario La T arriba. Cursa la maestría en Literatura Mexicana Contemporánea en la uam-Azcapotzalco.