¿Es surrealista la obra de Leonora Carrington?

Marco Antonio Millán / Oneibys Torres Figueroa

abril-mayo de 2024

La mula, Leonora Carrington, 2010, escultura en bronce. Fotografía: Coordinación General de Difusión UAM

Es complicado intentar una aproximación breve y consistente a la obra de una artista como Leonora Carrington. Una artista completa que escribía lo mismo que esculpía, que pintaba con absoluta autonomía lo mismo que hacía recetas de cocina únicas. Sabiduría y autenticidad en la plenitud de un universo propio. Escribió cuentos y obras de teatro, inventó tejidos y creó su propio tarot y su propia ouija. Combinaba materiales de construcción para crear nuevas texturas y amalgamas inéditas que terminaban en alguna obra de arte, por mínima que fuera. Diseñaba platillos culinarios con esculturas naturales de huesos y restos de animales comestibles. Pintaba las paredes y los biombos de su casa en función de los estados de ánimo para miradas ajenas. A su famosa mesa acudieron personajes como Edward James, Remedios Varo, Aldous Huxley, Wifredo Lam, Octavio Paz, entre otros muchos. En esa mesa nació el proyecto Xilitla. No viajaba en aviones, porque perdía el sentido profundo de la distancia y el tiempo. Gustaba de caminar y fumar por la avenida Álvaro Obregón, y de comer helados en la desaparecida La Bella Italia en la colonia Roma. Estuvo recluida en un sanatorio psiquiátrico en España, antes de escaparse a México con Renato Leduc, debido a un internamiento forzado por su padre, cuya figura tratará tantas veces de exorcizar de su vida. Conoció a Max Ernst y, ciertamente, circulan fotos, revistas, artículos, museos, que la ligan al movimiento surrealista. Tantas claves de vida no pueden caber en una etiqueta.

¿Es surrealista la Obra de Leonora Carrington? La extensa y variada obra de la artista suele ser considerada y etiquetada como surrealista, pero después de casi nueve décadas de sus primeras obras, creemos oportuno revisar tal denominación que, como intentaremos mostrar, forma una parte de su mundo, pero que no la describe, ni la abarca en plenitud. El mundo oculto de Leonora Carrington contiene al surrealismo, no cabe duda, pero también lo trasciende. Si, como dice George Steiner, en una obra encontramos al otro en su condición de libertad, encontramos una apuesta en favor de la trascendencia. “Esta apuesta —continúa Steiner— afirma la presencia de una realidad, de una ‘sustanciación’ en el lenguaje y la forma”.

Para rastrear ese otro en su condición de libertad y autonomía, queremos abordar de manera restringida dos modos de plantear interrogantes al surrealismo apoyándonos en observaciones que, con respecto a ese movimiento artístico, se han formulado con un acierto crítico que compartimos. En primer lugar, vamos a dar pie a una premisa de Eduardo Subirats que aquí asumimos plenamente: “no podemos reconstruir objetivamente movimientos y corrientes del pasado como si sus categorías siguiesen teniendo una validez eterna, como si existieran en un presente indefinido”.[1] Conveniente nos resulta suscribir esta cita en función de lo que hacemos al intentar desmarcar a la obra de Leonora Carrington del exclusivo ámbito surrealista. Dicho movimiento debe ser revisado y resituado en la perspectiva que ahora, un siglo después de los primeros manifiestos de André Breton de 1924 (y los que vendrán en 1930 y 1941), podemos tener de las llamadas “vanguardias”.

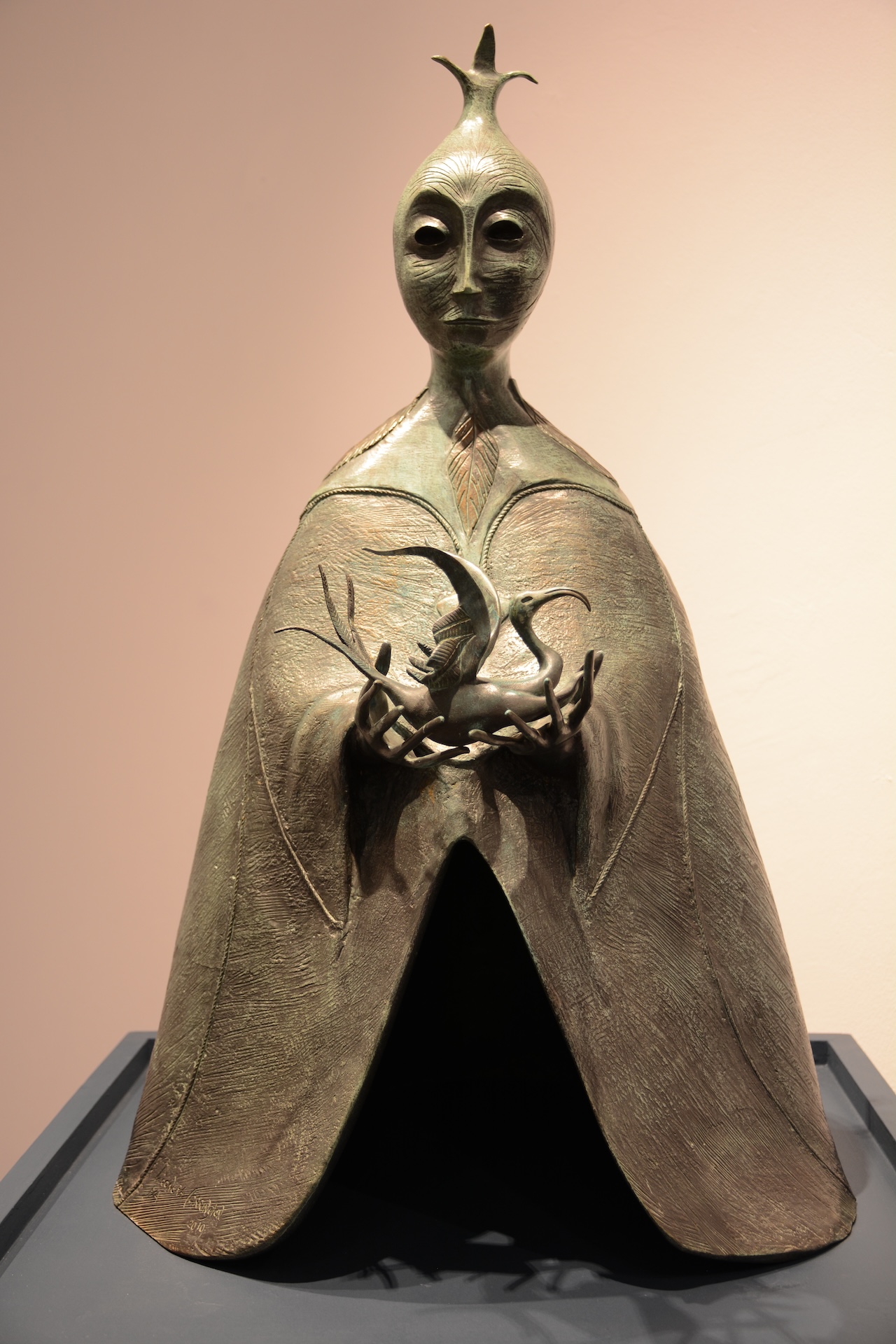

La dragonesa, Leonora Carrington, 2010, escultura en bronce. Fotografía: Coordinación General de Difusión UAM

Desde los años veinte del siglo pasado, autores críticos de la cultura daban forma a la perspectiva según la cual el surrealismo era un movimiento de “explosión de la libertad”, tal es el caso de Walter Benjamin, quien creía ver en el surrealismo un brote libertario y de emancipación del cuerpo, del erotismo y del inconsciente. Lo mismo que Herbert Read, quien asumía una fuerza revolucionaria derivada de esa perspectiva artística. Importante es observar que los años veinte del siglo pasado dan contenido a todas esas expresiones que convergen en los primeros manifiestos. También conviene no desadvertir que son años clave en la conformación de los fascismos, que sólo después darían cara a una terrible y sistemática destrucción. Perseguidos científicos, intelectuales y artistas pagarían un alto precio si osaban permanecer en sus lugares habituales. Después de la segunda guerra mundial, otro miembro de llamada Escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, va a suponer, al contrario de Benjamin, que el surrealismo había sucumbido al sistema de producción industrial. En pleno siglo xxi, dice Eduardo Subirats: “Hoy debe añadirse a esta perspectiva la distancia crítica frente a lo que en rigor constituye una reformulación de la utopía surrealista en la era electrónica: la utopía de una irrealidad real, de realidades virtuales, de presencias irracionales y espectrales dirigiendo nuestra existencia”.[2]

Tres podrían ser las líneas de enfoque para una revisión del surrealismo: 1) la de Benjamin y Read, situada en la época en que factores históricos conocidos abrirán paso a los fascismos y que ven en el surrealismo una suerte de triunfo de la libertad o de la revolución, por ejemplo, como lo aseguraba Salvador Dalí; 2) la de T. W. Adorno, ubicada en las postrimerías de la segunda guerra mundial quien, junto a Horkheimer, verán en el surrealismo una anticipación de la degradación humana centrada en el consumismo; 3) y una más que Subirats denomina “la estetización posmoderna de la realidad que eleva la categoría surrealista de simulacros a principio constitutivo de la nueva realidad industrial, electrónicamente producida y políticamente manipulada”.[3] Las tres demandan, al menos, debates de convenciones conceptuales por desmontar, así como descifrar y ejecutar materiales que den vida inteligible a otros sentidos plausibles. En los límites de este trabajo, sólo deseamos señalar estos aspectos que, en nuestra opinión, permitirían desligar a la obra de Leonora Carrington de la enérgica atadura del surrealismo y aprehenderla en otras coordenadas de sentido. Dos cosas más al respecto que engloban ese posible debate en torno al surrealismo: hay un aspecto utópico que es el más conocido y que gira en torno a la idea general de que el surrealismo fue un movimiento de emancipación que supo recoger lo mejor de las ideas de su tiempo, desde el psicoanálisis hasta ciertos rituales chamánicos, pero, asimismo, hay otro aspecto que es el reverso de esa conocida cara, que trata de asumir la proclama del reino de lo irracional en el peor sentido del término, que a su vez se determina bajo formas estéticas. En cuanto a lo primero, el surrealismo es muy romántico (Kleist) y muy colonialista dada su fantasiosa comprensión del tercer mundo, en cuanto a lo segundo, sin duda el hecho de ser una “vanguardia” lo coloca como un movimiento que define muy bien y anticipa aún mejor el final de la modernidad, es decir, la posmodernidad. Ni en el lado del compromiso doctrinario, ni en el de la contribución involuntaria a la posmodernidad, está la obra de Leonora Carrington: obra única que, en atención a las coordenadas señaladas, debería suscitar un debate de ideas sin dogmas que trascienda el encasillamiento que con repetida facilidad la ubica como surrealista. Es mucho más que eso.

[1] Eduardo Subirats, El reino de la belleza, México, fce, 2003, p. 75.

[2] Ibid., p. 77.

[3] Ibid., p. 78.

Compartir

Marco Antonio Millán

Profesor Investigador Titular C del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa de la UAM.

Oneibys Torres Figueroa

Doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y estancia posdoctoral en la BUAP. Maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Es profesora de tiempo completo e indeterminado en la UAM-Xochimilco.