La mano que cura:

los presagios y amuletos

de Lina María Parra

Xóchitl Tavera

contraluz

agosto-septiembre de 2025

Me agarra la bruja, me lleva a su casa

Me vuelve maceta y una calabaza

Me agarra la bruja, me lleva al cerrito

Me vuelve maceta y un calabacito

La bruja. Son jarocho.

Detenerse en la figura de una bruja nos puede llevar a un sinfín de caminos: desde la mujer encorvada y de piel salpicada por verrugas como la villana de Blancanieves hasta las representaciones modernas que se han transmitido en la televisión en personajes como Samantha en Hechizada o la juvenil Sabrina. Los arquetipos la han dibujado como una criatura con el corazón podrido por la maldad; alguien que sólo reconoce la escoba como único medio confiable de transporte o bien una extraña temida, marginada y ridiculizada que habita en la periferia del mundo donde conserva un caldero burbujeante en un fogón. Con frecuencia es menos una sabia y más una caricatura, y no pocas veces es atacada por encarnar un saber subversivo y no domesticado: representa una forma de conocimiento fuera de toda comprensión lógica.

En esta sabiduría, que nace del cuerpo y de lo ancestral, la bruja incomoda porque encierra otras posibilidades: cura con las manos, escucha la cadencia de las plantas e interpreta los signos que traen consigo el aire y el polvo. Es molesta como un carraspeo inexplicable, como una tos que no encuentra ni causa ni remedio. En La mano que cura, Lina María Parra Ochoa recoge este gesto y lo narra a partir de las historias de sus personajes femeninos (“Los poderes no otorgaban hombres. Siempre mujeres, sólo mujeres”), cuyos destinos están irremediablemente trenzados:

Uno no es nada. Uno es un canal por donde pasa lo que es verdad. Todo lo que va a ser ya fue. Los poderes le muestran a uno cómo hacer que vuelva a ser.

El mantra se repite a lo largo de la novela, primero, a través de la relación que la niña Sole entabla con Ana Gregoria, una mujer negra recién llegada a su pueblo, quien pasa de ser su maestra de primaria a su iniciadora: la primera que le enseña a leer las señales en la tierra y en su propio cuerpo donde hibernan sus poderes. Después lo vemos en Lina, una joven traída al mundo por obra y gracia de los conjuros que muchos años más tarde la misma Ana Gregoria invocará con la ya crecida Soledad, que es cada vez más consciente de cómo sus capacidades pueden ponerse al servicio del bien o del mal.

El detonante de la trama es la muerte de Iván, esposo de Soledad y padre de Lina, un hecho que abre una grieta en el espacio doméstico de las protagonistas, pero que también las descoloca ante la percepción de lo que es real: departamentos llenos de moscas, plantas que se secan y se pudren, olores fétidos que se acrecientan y sombras espesas que intentan tomar la forma del hombre muerto. La pérdida se concibe no sólo como un trauma familiar, sino como una puerta que abre la conciencia de una naturaleza hasta entonces oculta. El vacío despierta los poderes dormidos.

Te abrieron los ojos los poderes, me responde, aunque yo apenas la escucho.

Así, nos damos cuenta de que la autora escarba para dejar al descubierto la raíz de una genealogía que es todo menos una versión edulcorada o burlona de las brujas, sino que se trata de la caracterización de un linaje que muchas veces actúa de forma errática, que se deja llevar por el dolor y que no participa en la coreografía elegante de mujeres mágicas que agitan sus dedos índices delgados y perfectos para ejecutar sus hechizos. Las protagonistas de Lina María son, por el contrario, seres cuyo hado las obliga a conectarse con su interior, pero también les demanda ensuciar sus manos con tierra de panteón, cabellos humanos, hierbas y patas de aves. Es, desde luego una ficción, pero también la evidencia del interés de la escritora por la amplia tradición de la brujería antioqueña a la que le permite materializarse en su novela.

Entiende que ella también tiene los poderes. Que los poderes están en todas partes y no son nada y son todo y son la tierra y las raíces y los tallos y las hojas y las flores y las frutas y las semillas y lo que se pudre en la tierra y los pelos de los animales y los animales con su carne y sus huesos y su sangre y las piedras que van por el río y el agua del río y las calles y los carros y el humo de los carros y la espuma de las alcantarillas y los cadáveres y la lluvia que los moja y la noche y luego el día y luego la noche.

Hay muchas cosas que resultan atractivas en la prosa de Lina María. No es sólo su capacidad para ofrecernos dos historias que se cuentan desde distintos puntos de vista —la historia de la niña Sole en tercera persona y la de Lina, con quien comparte su nombre, en primera— sino también su decisión para nunca desprender a sus personajes de sus pulsiones humanas y evidenciar, a través de su habla marcada por la identidad paisa, con sus acentos y su voseo, que existe un anclaje con lo local y lo mundano. No hay criaturas extraordinarias, sino personas cuyas cualidades sobrenaturales se potencian o se repliegan a partir de su conexión con aquello que piensan y sienten. Ahí es donde el libro encuentra su verdadera fuerza, mostrando que lo mágico acontece dentro lo que se fermenta entre la semilla y la muerte, entre lo que se pudre y lo que continúa respirando. En tiempos donde todo saber requiere validarse desde la técnica, La mano que cura nos devuelve a lo opaco, a lo que pasa por el cuerpo antes que por la evidencia. Nos recuerda que también existe la verdad en aquello que no se puede comprobar.

No sé de dónde la saqué, pero desde hace rato me persigue la certeza de que cuando las moscas rondan, siempre traen consigo un mensaje.

Lina María es, ante todo, una escritora honesta. No pretende una novela erigida en una reivindicación feminista sobre el rol de las brujas en la sociedad contemporánea, ni tampoco hacer pasar a los poderes como metáforas pretenciosas del empoderamiento. Apuesta por explorar los silencios familiares y las hendiduras que provoca la aflicción por un duelo. Su obra está plagada de presagios: una suerte de señales que se van desdoblando ante nuestros ojos, así como hacen sus personajes cuando abandonan su cuerpo físico y se ven a sí mismas alcanzadas por la muerte. Lina crea una atmósfera a partir de ensamblar los amuletos a los que ellas se aferran —rutinas enfermizas, libros heredados— y profundiza en el valor del desprendimiento como una vía para sostenerse.

Lo singular del libro, más allá de su argumento, es la progresión con la que va entramando los hechos que le pertenecen a distintas vidas. A veces nos introduce a escenas muy nítidas, pero en otras ocasiones suelta poco a poco cabos que se atarán después. No hay una elección caprichosa en este vaivén, sino una consecuencia directa de los poderes que retrata: saberes que no suceden de forma metódica, intuiciones desordenadas que no siempre respetan las leyes de la causa y el efecto y, sobre todo, el resultado de historias que no terminan en el momento justo en el que empieza la muerte.

Ana Gregoria me miró y pude verle por fin el fondo de los ojos. La negrura de lo que no acaba. Y mirándome, sin hablar, me dijo el secreto de los poderes. Me lo dio y yo lo cogí y me lo metí en la boca como una piedra lisa y me lo tragué entero. El secreto era ahora mío.

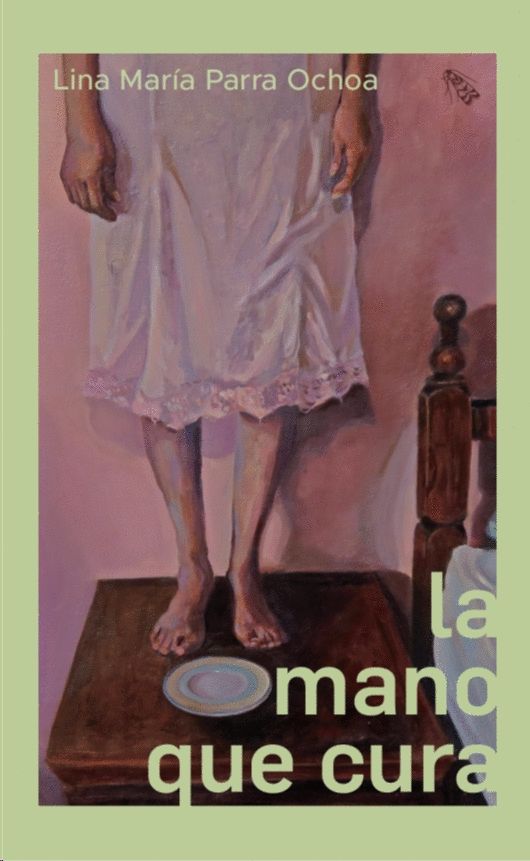

En esta nueva edición de La mano que cura, traída a nosotros por Polilla Editorial, hay un gesto de cuidado que nos brinda la posibilidad de ver la novela publicada por primera vez en una versión mexicana acompañada por la obra Cuidados preoperatorios, de Michelle Galavíz Valles, que viste la portada. Se trata, pues, de un talismán discreto que una vez abierto nos hace partícipes de su enigma. Sólo hay que dejar que sus poderes nos abran los ojos.

La mano que cura

Lina María Parra Ochoa

México, Polilla Editorial, 2024, 284 pp.