Convergencias escénicas:

Premio Nacional de Danza inbal-uam

Raúl Mendoza Rosas

travesías

agosto-septiembre de 2025

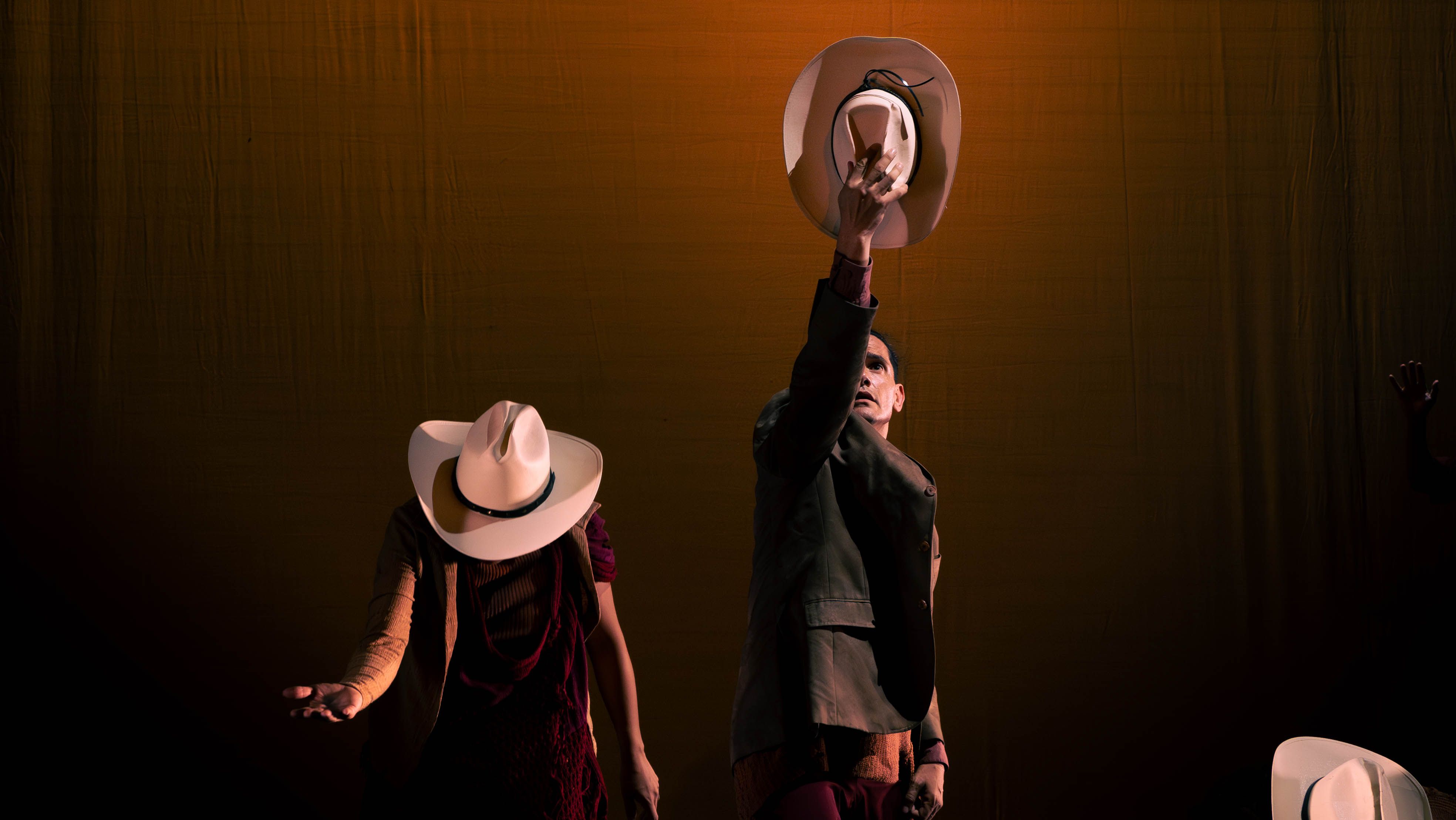

Apéndice, Producciones La Lágrima. Fotografía: Mauricio Tapia.

Es inevitable escuchar acerca de los acontecimientos bélicos en Medio Oriente. Es un conflicto antiguo y complejo. Distintos poderes han disputado y conquistado este territorio, desde la era de las pirámides en Egipto hasta el imperio otomano disuelto con la creación de la República de Turquía. La ocupación inició a finales del siglo xix, cuando el colonialismo europeo concibió un discurso ideológico bajo la noción de “misión civilizadora”, un pretexto para imponer sistemas políticos, culturales y educativos ajenos a la realidad local. Esto contribuyó al despojo y la desestructuración de identidades autóctonas. Después, crearon el Estado de Israel en 1948. Desde entonces la ocupación ha sido más violenta y constante en la región. Las tensiones territoriales han cruzado fronteras y millones de personas se han visto obligadas a vivir en un exilio sin destino y sin final.

Es posible decir que la guerra ha sido televisada desde la guerra en el Golfo Pérsico. Hoy, los medios digitales transmiten y reproducen las imágenes a través de distintas perspectivas y ópticas. Vivimos la era del pov (point of view), heredada por el desarrollo de videojuegos durante los últimos treinta años, donde presenciamos los acontecimientos en tiempo real, bajo la mirada del testigo de primera mano. Su punto de vista evidencia la sensación de riesgo, inseguridad y vulnerabilidad cuando la cámara se convierte en la protagonista de la narración. ¿Cómo repercuten estas experiencias de la “realidad” en nuestra cultura? ¿A qué nos enfrentamos? En la era de la híperdigitalización de la información en tiempo real, ¿de qué estamos siendo testigos? ¿Hemos convertido la violencia en un espectáculo? ¿Qué miramos cuando nos ponemos enfrente de estas imágenes?

Harun Farocki escribía que hay que desconfiar de las imágenes, cuestionar su modo de producción y a la autoridad que las valida. Cuando realiza el video filme “El fuego inextinguible”, le da cuerpo a las imágenes de los helicópteros rociando napalm sobre comunidades en Vietnam, mientras decide quemar su mano con una colilla de cigarro. Nos dice que está justificada esta acción, reduciendo el margen de dolor para los espectadores y nos acerca a aquello que no podemos comparar con los afectados de esos actos de violencia y deshumanización. Dar cuerpo y nombre al dolor permite al arte encontrar caminos para abstraer realidades y presentarlas en distintos modos y escenarios.

Las artes escénicas son un medio de información: han emitido mensajes de nuestra condición humana que se conectan de una u otra forma con distintas comunidades. Ahí radica su valor intrínseco: cuando se apropian del momento en donde la creación y presentación de situaciones abstraídas de nuestra realidad resuenan con la idea de transformación social a través de la visión y la acción. Los imaginarios que queremos construir se hacen más profundos en tiempos de crisis y guerra.

Apéndice, Producciones La Lágrima. Fotografía: Mauricio Tapia.

Pongamos atención en nuestra geografía. Nuestro país ha estado en una guerra declarada desde el año 2006 y hasta la fecha no ha terminado. La política ha sido una extensión de la guerra que se ha tratado por canales de comunicación que desconocemos. Innumerables artistas, activistas, docentes e investigadores de distintas disciplinas han señalado las situaciones de seguridad y violencia que han sucedido en su localidad. Nadie está exento. Dentro de esta reflexión hablaré de Apéndice y Ocre: la línea ha muerto, dos piezas coreográficas que dan cuerpo a aspectos culturales, políticos y económicos del territorio nacional.

Nombrar su lugar de procedencia nos motiva a dibujar un mapa en el imaginario. Desde Xalapa, Veracruz, Ocre: la línea ha muerto nos coloca en un territorio que es atravesado por el fenómeno migratorio. Hablamos de un estado de la República Mexicana desde el cual muchas personas deciden migrar hacia otro territorio (nacional o en los Estados Unidos). También es un lugar de tránsito y recepción de migración extranjera. A los creadores de esta pieza les interesa hablar de las personas que se quedan, principalmente en las ciudades de la frontera sur y norte. Desde el año 2010 (el año de los 72 en San Fernando, Tamaulipas), México se ha revelado como un territorio-frontera por donde se comercializa con armas, drogas y personas. Cuando alguien se establece surge la apropiación y mestizaje del entorno, y dependiendo de la ubicación en la geografía de este país, se despliegan los usos, tradiciones y costumbres que se verán en diálogo frente al choque cultural. De ahí nacen las tendencias en las formas de vestir, en la música y el sonido.

Todo cambia. Por eso es comprensible que para las personas locales, el establecimiento de una persona ajena cause cierta incertidumbre que puede virar muy fácilmente hacia los crímenes de odio. Ocre: la línea ha muerto busca construir puentes de comunicación entre culturas distintas y variadas, expresando la diversidad por medio del sonido experimental del tololoche chicoteado. Esta narrativa sonora nos lleva por una frontera que podría ser cualquier lugar. O ninguno.

Cambio de coordenadas. Ubica Hermosillo, Sonora. Este es el lugar de procedencia de Apéndice. Esta pieza nos habla de la sensación dolorosa que surge por la pérdida involuntaria de un ser amado y querido; de los ritos que nacen con su ausencia; de invocarle con el rezo, el canto, el gesto y múltiples formas de expresión que se transforman con el tiempo; de la repetición que nos conduce a lugares más profundos del dolor y que nos da cuenta de que el acompañamiento de otras personas ayuda a atravesar este desierto de angustias. No se nombra el crimen, sólo se deja evidencia de que alguien que estaba aquí con nosotros, a nuestro lado, ya no está. Ha desaparecido. El dolor nunca termina, aprendemos a vivir con su compañía. El ciclo es un cierre constante.

Frente a Apéndice podríamos caer en el engaño de que se trata meramente de un ejercicio simbólico sobre la religión. Si fuera el caso, quedaríamos solamente en la superficie del dolor. Suficiente tenemos con la normalización de la violencia provocada por la pantalla y el televisor como para llevar a esa condición superflua la experiencia de ver cuerpos vivos sobre escena. Como en muchas situaciones de este país, hay que entrar hasta al fondo y no ser indiferente ante la violencia ejercida por unos cuantos con la intención de provocar desgracias humanas mayores.

El Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, en su función de espacio universitario, se transforma en un espacio de diálogo que busca entrelazar los desafíos locales y globales con una profunda reflexión sobre la condición humana, abriendo caminos hacia el pensamiento crítico y la innovación. Dentro de este marco curatorial, hemos aprovechado el vínculo interinstitucional entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para presentar las dos coreografías finalistas del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2024. Ambas piezas artísticas, provenientes del interior de la República Mexicana, se presentaron en la sala principal del Teatro Casa de la Paz el 30 de mayo de 2024. La labor inicia desde facilitar un sitio de convergencia: una plataforma de creación escénica donde se desarrollen proyectos interdisciplinarios que aborden temáticas sustentadas en los objetivos del desarrollo sostenible y continúa con la programación y curaduría de proyectos escénicos de distintas disciplinas como parte de nuestra propuesta cultural.

Compartir

Raúl Mendoza Rosas

(Ciudad de México, 1982). Se formó artísticamente en las companías Teatro Línea de Sombra (México) y Teatr Cinema (Polonia). Jefe de Artes Escénicas de la uam.