Crucé la frontera en tacones:

diáspora sexogenérica y territorios afectivos en una autobiografía trans

Omara Corona

abril-mayo de 2025

Federico Cuatlacuatl, Timekeepers of the Anthropocene: Tewame Tiyolicha Kawitl, 2024, video con audio/proyección sobre bastidor, 11:03 min. Estudio Federico Cuatlacuatl

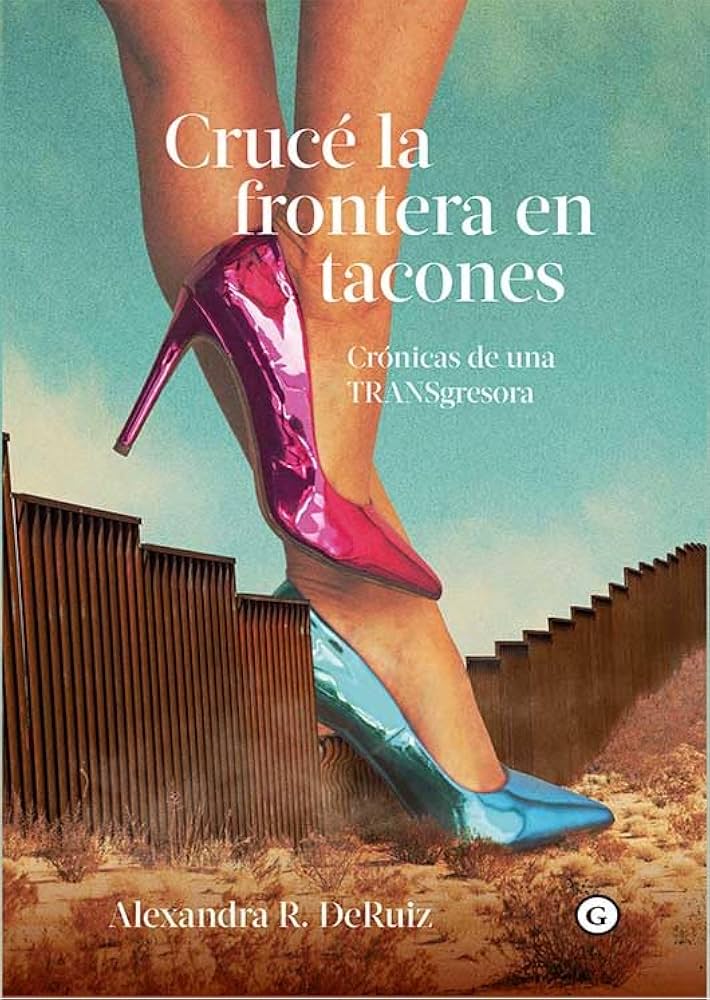

En alguna entrevista le pidieron a Alexandra R. DeRuiz que comentara la aproximación jocosa que sugería el título de su libro de memorias Crucé la frontera en tacones. Crónicas de una TRANSgresora (Egales, 2023). Ella contestó que el título es literal: efectivamente, el día que atravesó furtivamente el lindero que separa el territorio mexicano del estadounidense, usaba zapatos de tacón. Recuerdos como estos, donde parece primar el elemento retórico o figurado, son en realidad el registro memorístico y encarnado de un ejercicio autobiográfico inusitado. Inusitado no sólo por recuperar la trayectoria individual de una persona trans que ha cruzado las fronteras de la normatividad legal y sexual, sino porque busca sumar esas transgresiones a un relato colectivo del pasado. Aunque ahora tiene plena aceptación, hasta hace pocas décadas la idea de una memoria trans y el recuerdo encarnado del pasado parecían inconcebibles. Esta historia se ha presentado más como un relato exógeno, fragmentado y opaco del pasado reciente; aquel previo a las políticas de inclusión, cuando ya es factible detectar una distinción colectiva basada en prácticas corporales, trayectorias de vida y la asunción político-identitaria. Sin embargo, como lo demuestra Crucé la frontera en tacones, esta historia está tejiéndose y se conecta también con otros tránsitos tanto geográficos como culturales.

Quién, qué y cómo se recuerda son elementos básicos para explorar prácticas de memoria. Vendedora, asistente personal, bailarina, un paso breve por el trabajo sexual, empleada y hoy activista defensora de derechos humanos, DeRuiz nos entrega crónicas de su complicada juventud, su estadía en la frontera y una serie de experiencias que combinan extranjería cultural y sexogenérica en el país del norte. Un marco que abarca de finales de los sesenta a la primera década el siglo XXI. Lo primero que llama la atención es el uso del lenguaje como instancia de enunciación: habla desde el presente con una mirada abiertamente anacrónica; desde el principio del libro no duda en denominar mujeres cis, trans y translatinas a los personajes que habitan sus memorias, aunque, por la época, aquellas no fueran las fórmulas vigentes. No es mera economía del lenguaje, distingue el texto de Alexandra de otras autofiguraciones donde encontrar un término para autodenominarse es un periplo epifánico o donde el yo se desdobla todo el tiempo entre una feminidad que no termina de revelarse y una masculinidad que no termina de irse. Así, al contrario de otras autobiografías trans, la autora no se concentra en el displacer disfórico de una supuesta aporía entre lo corporal y la subjetividad, sino en el reconocimiento colectivo de su condición de género.

Lo que la protagonista no puede reconocer son las razones de la segregación y persecución de la que es objeto: “sentí que, si no huía de la ciudad, me sucedería lo mismo que a mis amigas: detenida, rapada y encerrada por 15 días. Esto me horrorizaba”. Alexandra huye de esta persecución también como un acto de solidaridad familiar ya que los mismos policías, para dejarla libre, extorsionaban a su madre. No estamos frente a un yo en crisis, estamos frente a un cuerpo en crisis. La persecución por ocupar el espacio público o reunirse, tejen la trama autobiográfica. Alexandra no es sólo una trans que se enfrenta a un mundo transfóbico, también nos permite mirar el mundo desde la mirada propiamente translatina es decir, migrante, mexicana y sexodisidente.

Para Leonor Arfuch, el espacio (auto)biográfico asienta algunas de sus coordenadas en “la idea de que la temporalidad —el tiempo humano—, sólo es aprehensible en la narración; que todo relato supone una ‘puesta en forma’ que es a la vez una puesta en sentido”. Pareciera que este relato de vida de DeRuiz toma forma y desata sentidos mediante lo que yo llamaría una diáspora sexo-género, por un lado, y, por el otro, la figuración de territorios afectivos. Sumado al uso particular del lenguaje que ya se mencionó, las crónicas de este libro insertan a los personajes desde el asombro en torno a personalidades que portan nombre, cuerpo y una posición en el mundo: “Rubí simbolizaba para nosotras todo lo que soñábamos ser. Por supuesto, no imaginábamos el valor que hay que tener para afrontar los retos de una sociedad que critica y juzga la transgresión de ser auténtica”. “Payaya era una mujer trans muy inteligente y tenía el talento de hacerte reír a pesar de no hablar y no poder oír. (…) A mí nunca se me olvidará su gran corazón y sensibilidad para con los demás”. DeRuiz dibuja perfiles que delinean una comunidad que en su diáspora territorial huyen, pero también se organizan. “Tijuana era algo nuevo para mí (…). Lo que más me sorprendía era la manera en que las mujeres trans se habían adueñado de su territorio y cómo habían logrado crear una comunidad muy estable entre ellas”. Si todo relato de memoria va más allá de un mero estatuto de verdad documental, de él podemos aprehender estos énfasis, la distribución de las voces, los personajes y el entramado de recuerdos.

Sabemos, una función epistémica, social y afectiva de la frontera es transparentar las resistencias subalternas, así como el ejercicio del poder. Acá no es diferente. Una vez iniciada su travesía en el territorio norteamericano, a nuestra protagonista este país y sus ciudades se le revelan bajo un rostro oscilantemente conformado por emociones positivas y negativas; los afectos que ahí se arraigan se convierten en la estructura de su relato. La Ciudad de México es una oportunidad para la transgresión, pero es también el lugar donde la criminalización reduce el yo a la mera supervivencia; la frontera es el espacio heterotópico donde la identidad puede desplegarse y afincarse, pero, casi de modo abrupto, se convierte en espacio liminar. El “sueño americano” se materializa sólo para después resultar ajeno y dar espacio a la insatisfacción, misma que incuba el activismo político. A la par que Hollywood decepciona por ser una ciudad estratificada y segregacionista, “Para las trans era una mina de oro que atraía a muchas, como la miel a las abejas”. Así como es una ciudad donde se puede conseguir capital educativo e independencia financiera, hay violencia, racismo y discriminación en plena calle. Es en Estados Unidos donde están los mejores cirujanos plásticos y el amor romántico, es también el país donde la ciudadanía y la estabilidad emocional no están aseguradas. En esa misma trayectoria, la realización transexual exitosa trae aparejada una integración con remordimiento: “Aún me parece increíble que durante 15 años viví escondiendo quién era yo, invisible y en silencio. Tuve novios, amantes, aventuras, pero nunca revelando que era trans, algo terrible: pasé por muchos riesgos, sufrí aislamiento y distanciamiento de mucha gente querida”. Como se ve, este vaivén afectivo está ligado al desplazamiento territorial lo mismo que a los desplazamientos corporales y psíquicos.

En este libro, la migración es un espacio privilegiado para el cruce entre disidencia sexual, memoria y la temporalidad; frente a los discursos de dominación que moldearon su vida DeRuiz antepone un lenguaje contemporáneo que le permite revalorizar su pasado. Creo que en la ambivalencia de sus experiencias transfronterizas se fragua la aportación de su relato autobiográfico en la medida que ilustra esa especie de aporía del migrante indocumentado: un estatus tenso entre pertenencia y exclusión, entre remordimiento y éxito, entre desarraigo y memoria. Otra aportación de Crucé la frontera en tacones está en la construcción de un relato del pasado, un trabajo de memoria que se fragua en un contexto de recrudecimiento de discursos y prácticas en contra de toda la alteridad que representa Alexandra: trans, migrante e indocumentada. Por último, este libro es una aportación para replicar la banalización de la lucha trans tildada de simple moda; para replicar el alegato que niega una historia de marginalización y estigma y así desdeñar derechos. También es un recordatorio de que el cruce de fronteras no es una simple alternativa, sino que resulta necesario para la producción de lo común desde la otredad.

Compartir

Omara Corona

Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega 2018 al mejor trabajo de titulación del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Es Maestra en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Actualmente cursa el Doctorado en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Poscolonial.