Muralismo quebrado

Carlos Segoviano

octubre-noviembre de 2024

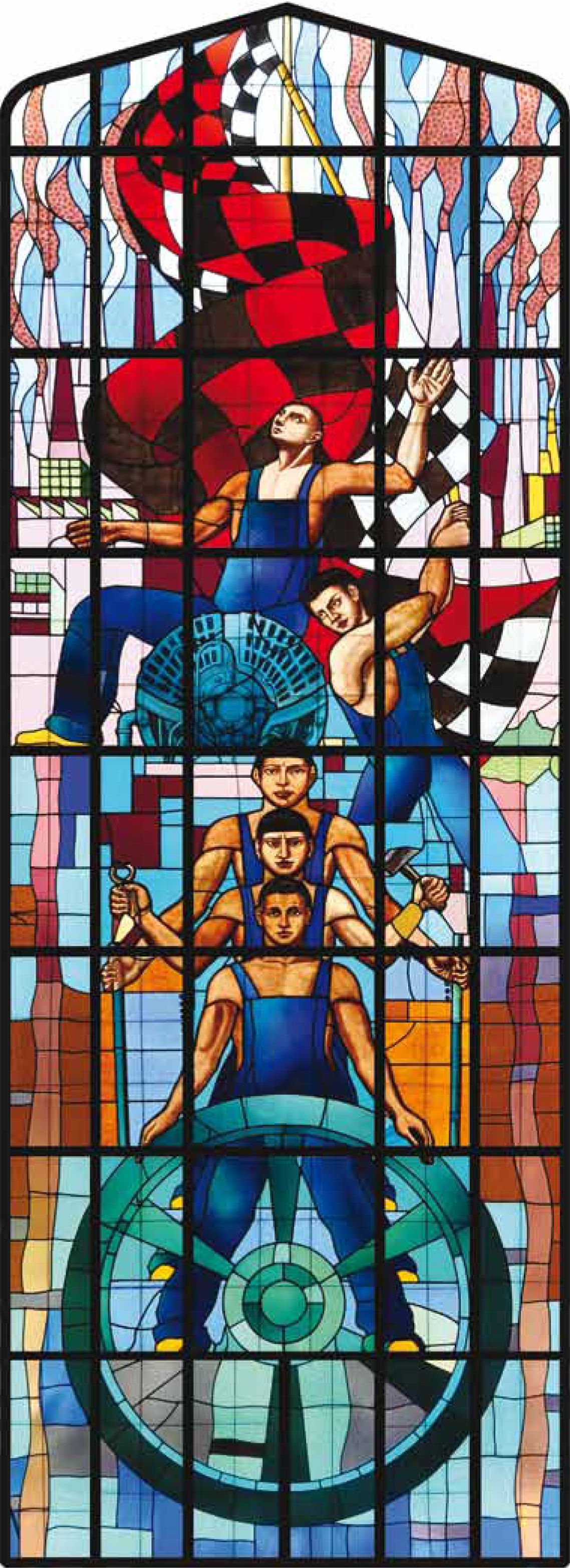

Alegoría al Espíritu Industrial (detaller), vitral, 1930. Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”.

El Muralismo Mexicano es considerado uno de los movimientos artísticos más importantes surgidos en nuestro país; a cien años de su inicio, su fortuna crítica se ve opacada por algunos estereotipos que constriñen la diversidad de las propuestas y artistas que lo enarbolaron; se suele señalar que fue un movimiento desarrollado principalmente en la capital del país, con obras bajo la técnica del fresco, de corte social y político, protagonizadas por las figuras de obreros y campesinos virilizados e hipermasculinizados.

En aras de una revisión historiográfica, y en ocasión de visibilizar una parte fundamental del acervo cultural de Nuevo León, este ensayo se centra en dos ciclos de vitrales que el artista jalisciense Roberto Montenegro desarrolló entre 1928 y 1933 en el norte del país, con una iconografía que nos permite encontrar una manifestación temprana de una masculinidad diferente.

Roberto Montenegro formó parte de los intelectuales que colaboraron con la revista de literatura y arte Contemporáneos, considerado como el grupo opositor al movimiento muralista, en especial, por sus contactos con la cultura internacional, como el surrealismo; asimismo, los miembros del grupo fueron vilipendiados por la orientación homosexual de algunos de ellos. Si bien sus trabajos plásticos no hablan abiertamente de su orientación, en algunos casos, mediante un particular código, se oponen a los patrones de género hegemónicos que imperaban en lugares como Monterrey.

Desde su primer encargo mural en nuestro país, en el Antiguo Convento de San Pedro y San Pablo, Montenegro procuró un tipo de cuerpo distinto a la musculatura miguelangelesca por la que optaron creadores como José Clemente Orozco. Al centro de la composición de El árbol de la vida, Montenegro decidió colocar la figura delgada, frágil y semidesnuda de un San Sebastián, mártir que desde el siglo XIX fue asumido por la comunidad homosexual; el artista fue obligado a reemplazarlo por un guerrero con armadura, aunque quedan dibujos preparativos y fotografías de la versión original.

En ese mismo espacio, bajo el diseño de Montenegro, Jorge Enciso elaboró los primeros vitrales que expanden más allá de las paredes al movimiento muralista; en las imágenes dedicadas a la Vendedora de Pericos y al Jarabe Tapatío, no sólo destacan personajes centrales del folclore nacional, sino también el hecho de que las mujeres sean las protagonistas de las escenas, mientras que los hombres se presentan delgados y festivos.

Para el proyecto de La fiesta de la Santa Cruz, el artista jalisciense se decantó por el tema del mundo de la construcción, cual alegoría de la reedificación del país tras el proceso revolucionario. Entre los andamios, surgen diversas figuras, como la de un charro y un obrero —que incluso sostiene una hoz y un martillo—, pero que nuevamente se alejan del espíritu de una masculinidad dominante.

Tras la salida de José Vasconcelos de la Secretaría de Educación, los trabajos murales comenzaron a decaer; con excepción de Diego Rivera que continuó trabajando en el Palacio Nacional, el resto de los artistas recibió ataques a sus obras, además de que tuvieron que buscar nuevas fuentes de empleo; Orozco, por ejemplo, recibió el primer encargo financiado por un particular para ejecutar el mural Omnisciencia en la afamada “Casa de los Azulejos”. David Alfaro Siqueiros, por otra parte, apoyó el desarrollo del muralismo en Jalisco, al pintar junto con Amado de la Cueva, un ciclo mural en la Biblioteca Iberoamericana, bajo encargo del gobernador José Guadalupe Zuno. En un caso aún más extraordinario, Montenegro viajó a Nuevo León.

Si bien existen diversas expresiones murales al norte del país, la mayoría datan de después de los años cuarenta, cuando el muralismo obtuvo reconocimiento internacional y una expansión a lo largo de todo nuestro territorio; de ahí el valor de estos trabajos de Montenegro, al formar parte de los años de gestación del movimiento mural y también por ser uno de los primeros encargos artísticos monumentales para Monterrey.

La antigua Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón” es un ejemplo del Art Decó que se difundió en la arquitectura del país y que se extendió a esta institución gracias al gobernador de Nuevo León, Aarón Sáenz, quien la inauguró el 4 de octubre de 1930.

Es probable que para dar continuidad estilística a las decoraciones del interior se haya elegido a Roberto Montenegro quien en sus trabajos previos había recurrido a formas hieráticas y geométricas como la Alegoría del teatro en el Foro Lindbergh del Parque México en 1927 y la Alegoría del viento, único sobreviviente de los desaparecidos murales del claustro del Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo.

La misma figuración se aprecia en la musa central del techo del gran vestíbulo de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica; por encima del escudo de Monterrey, un vigoroso cuerpo femenino está cubierto por una larga túnica que adopta la sólida forma de una columna antigua; detrás, unos círculos concéntricos guardan la forma de un engrane, en referencia a la cultura industrial.

Es importante considerar que al llevar la actual Preparatoria 3 el nombre del presidente Álvaro Obregón —en cuya administración se dio el empuje inicial del movimiento muralista— se eligiera a Roberto Montenegro, uno de los artistas que mejor congenió con este gobierno, al recibir algunos de los primeros encargos al inicio de los años veinte. Para la institución educativa de Monterrey, Montenegro diseñó cuatro vitrales que elogian tanto al líder sonorense como al desarrollo industrial regiomontano.

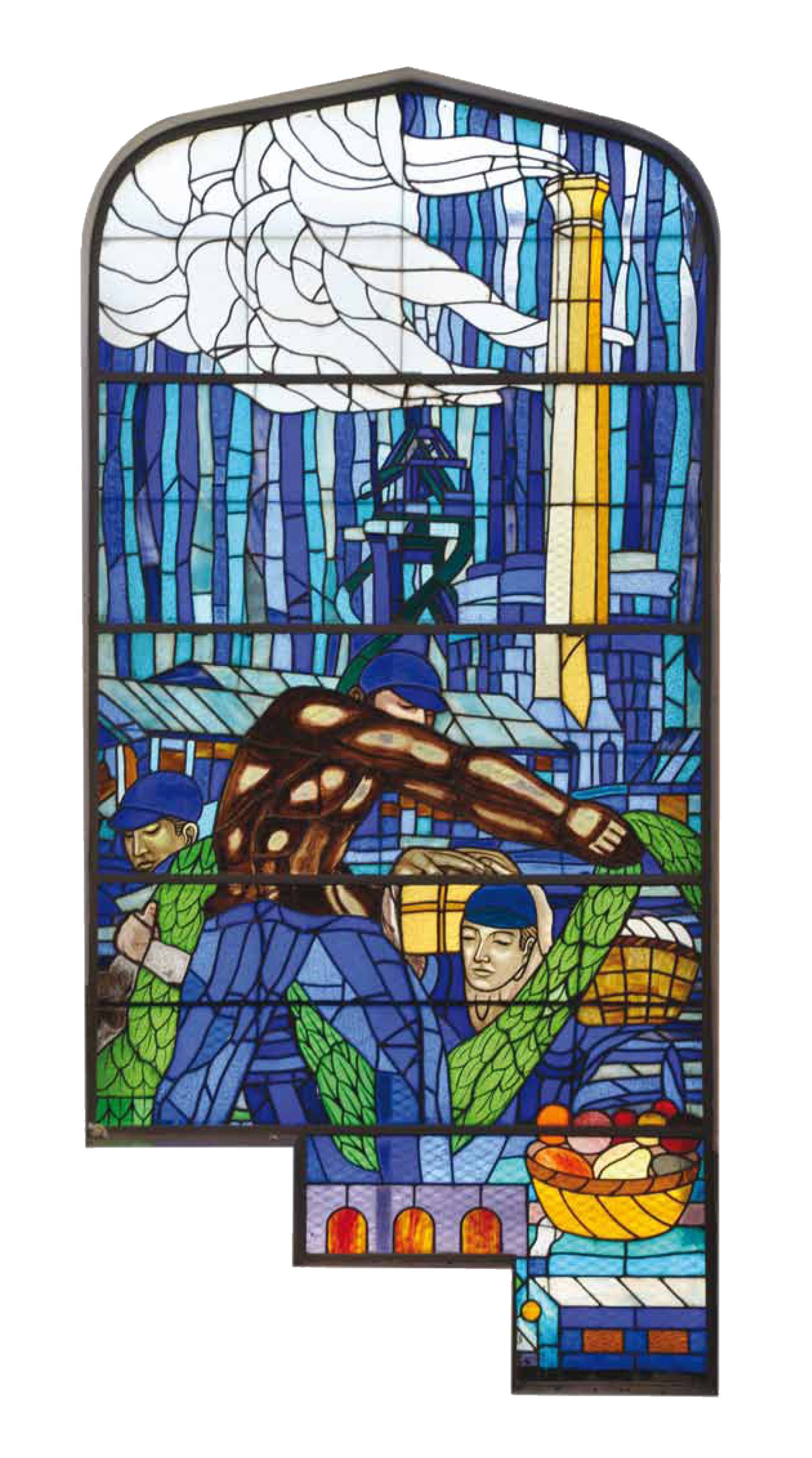

En los vitrales del fondo de las escaleras se pueden apreciar escenas protagonizadas por obreros; a la izquierda se alza la fumarola de las chimeneas del Alto Horno N° 1 de la Fundidora —el primero de América Latina—, frente al cual se presentan tres obreros, uno de ellos con el torso desnudo, sosteniendo con gran musculatura una guirnalda; en el otro extremo, casi como una respuesta, se presentan otros tres obreros, todos sin camisa y en medio de tuberías, pero en una disposición casi coreográfica en que uno se toca el cabello y otro toma un mazo de forma juguetona.

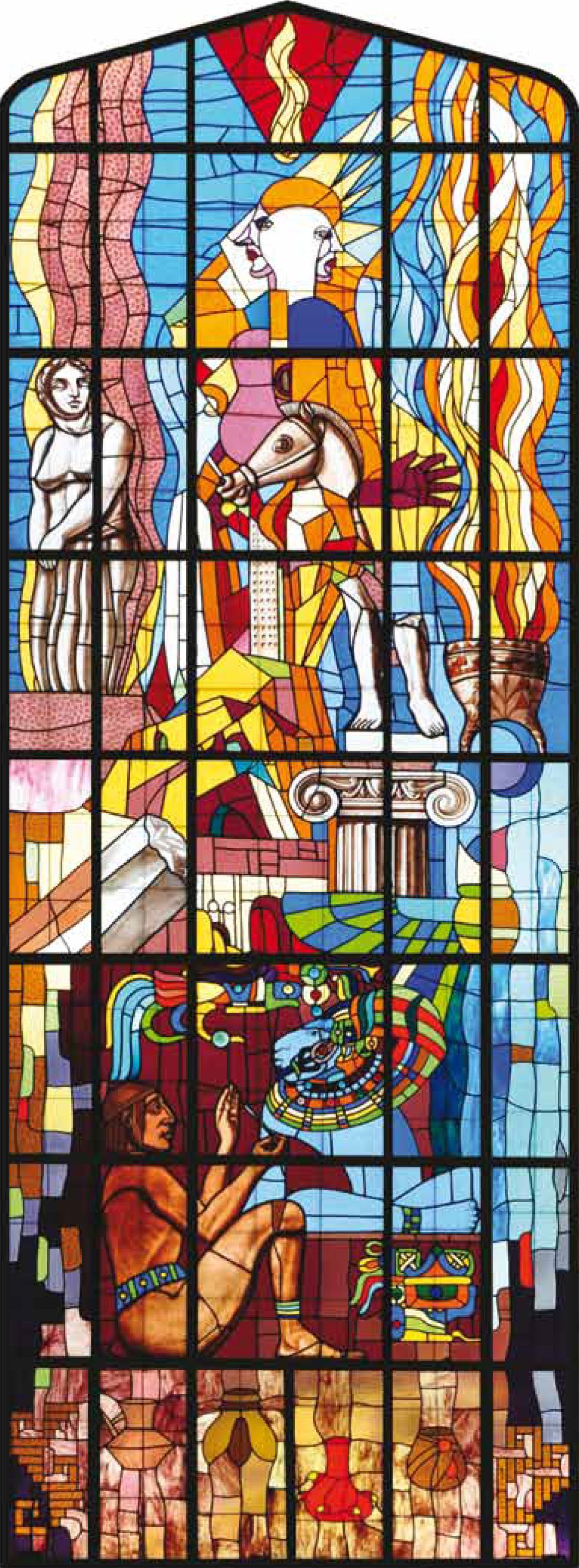

En el otro proyecto que realizó en Monterrey, para el auditorio del Colegio Civil, Montenegro diseñó una serie de alegorías sobre las artes, las ciencias, el trabajo rural y el industrial, así como el triunfo revolucionario, dispuestos en ocho vitrales. De nueva cuenta son de resaltar las imágenes dominadas por cuerpos masculinos. En el caso del mundo campesino, más allá de que una persona se encarga de la cosecha, las otras dos alzan los brazos como si estuvieran realizando un rito de fertilidad; una vez más los cuerpos estilizados, casi danzando con las extremidades alargadas, dan cuenta de un estilo decorativo que recuerda los años de Montenegro asociado al simbolismo.

Es necesario considerar también el vitral dominado por un engrane sobre el que, en una especie de coreografía teatral, aparece una serie obreros que ascienden hasta alcanzar las chimeneas industriales.

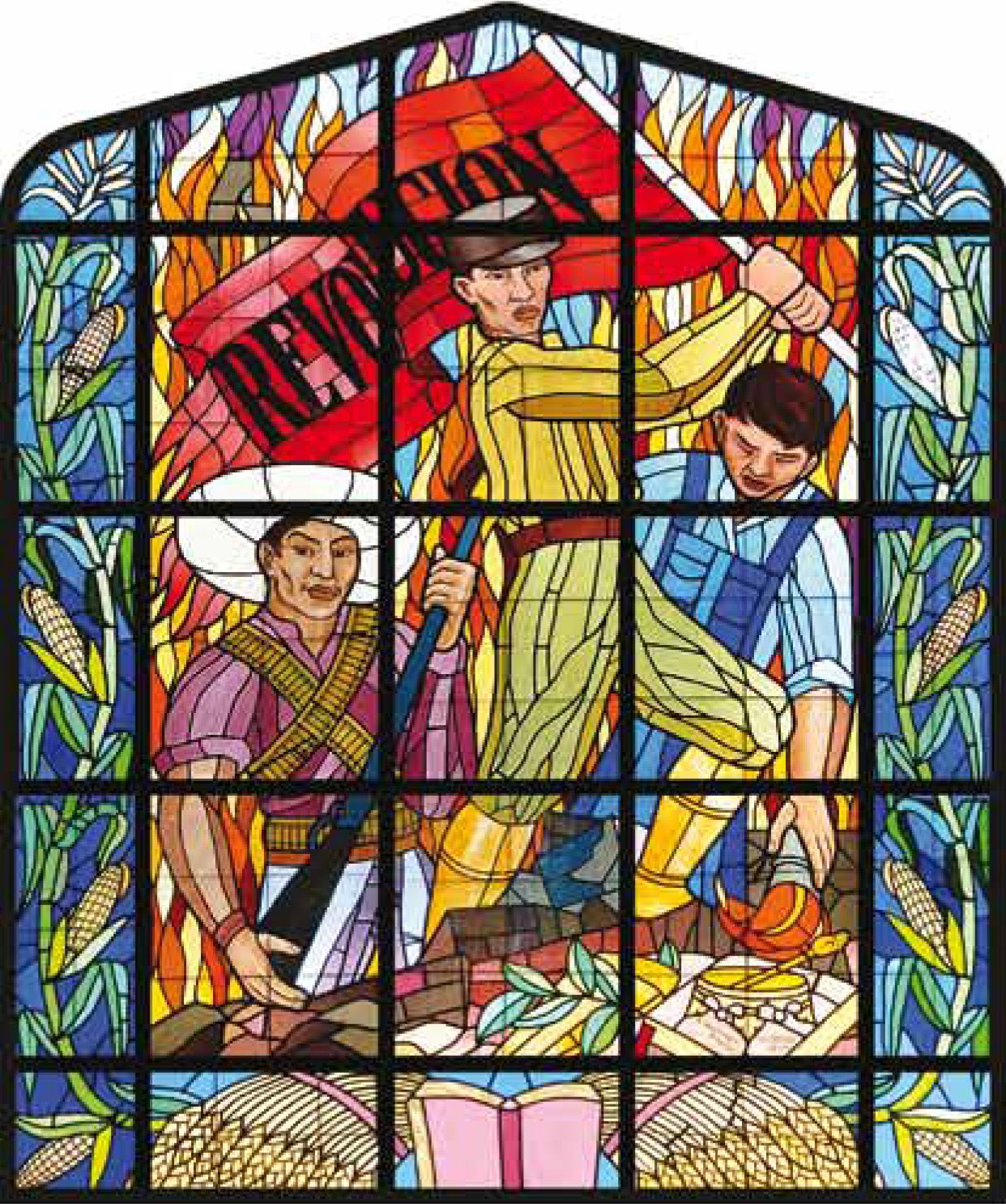

En el más llamativo se dispone la triada revolucionaria planteada con anterioridad por Diego Rivera en los murales de la SEP: el campesino, el obrero y el militar consciente que transforman al país; si bien dicha terna ya había sido cuestionada por Orozco en el Antiguo Colegio de San Ildefonso al colocar a un campesino sollozando, un ente urbano que ha perdido las manos y un militar cegado por la política, la versión de Montenegro también es destacable.

El militar ondea la bandera de la Revolución de una manera que más que combativa se torna festiva y casi irónica, mientras el campesino, aunque sostiene un rifle, se mira extraordinario por su camisa en tonos rosáceos, así como por su mirada sensual y sus labios apretados.

Esta inacabada aproximación a los trabajos de Roberto Montenegro en Monterrey, da cuenta de un temprano desarrollo del muralismo al norte del país, así como de una de sus más interesantes variantes: los vitrales. A ello hay que sumar la importante iconografía planteada, pues a pesar del control en las expresiones de identidad de género en ciudades como la capital de Nuevo León, también la ciudad se ha desarrollado como bastión para importantes creadores de las sexodisidencias como Julio Galán o los llamados Juanes: Juan Alberto Pérez Ponce, Juan Caballero y Juan José González.

La Industria, vitral, 1933-1934. Aula Magna “Fray Servando Teresa de Mier”, Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Las Artes, vitral, 1933-1934. Aula Magna “Fray Servando Teresa de Mier”, Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

La Enseñanza, vitral, 1933-1934. Aula Magna “Fray Servando Teresa de Mier”, Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Alegoría de la Industria I, vitral, 1930. Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”.

La Agricultura, vitral, 1933-1934. Aula Magna “Fray Servando Teresa de Mier”, Colegio Civil Centro Cultural Universitario

Alegoría de la Industria II, vitral, 1930. Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”.

La Revolución, vitral, 1933-1934. Aula Magna “Fray Servando Teresa de Mier”, Colegio Civil Centro Cultural Universitario

Alegoría al Espíritu Industrial, vitral, 1930. Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón”.

Compartir

Carlos Segoviano

Doctor en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia de especialización en curaduría por parte de la Universidad 3 de febrero de Argentina.