Râbi’a: un cardumen de mujeres en el desierto

Miriam Huberman Muñiz

Octubre-noviembre de 2023

Fotografía: Lázaro Reyes Reyes

Agradecemos a Khamsa Dance Project y a su directora, Aline del Castillo, su ayuda para la reproducción de estas imágenes

Diferentes diccionarios dicen que un cardumen es un conjunto de peces que se desplazan en grupo; que suelen ser de la misma especie y que tienen cierta afinidad o parentesco. Lo interesante —en términos de movimiento— es que la dirección y el sentido de los movimientos están sincronizados y que su propósito es la supervivencia, la identidad.

Con frecuencia, la formación de cardumen es usada como dispositivo coreográfico: coreógrafos como Christos Papadopoulus, Christophe Béranger y Jonathan Pranlas-Decours recurren a ella en ocasiones. También hay coreografías que llevan la palabra shoal (cardumen en inglés) en su título, como es el caso de obras de Dana Raz, Sandrine Monin, Sonia Rafferty y otras.

Por si se piensa que los desplazamientos de un cuerpo de baile podrían ser considerados como los de un cardumen, habría que señalar que existen ciertas diferencias entre ambos dispositivos coreográficos. Desde un punto de vista coreológico, el cuerpo de baile, como puede observarse no sólo en la danza clásica sino también en la danza folclórica escénica, pretende alcanzar la uniformidad en los hilos conductores del ejecutante y del movimiento. Es decir, se busca que tanto las bailarinas como los bailarines tengan el mismo biotipo, el mismo peinado, el mismo vestuario, el mismo maquillaje, y que realicen las mismas acciones, al mismo tiempo, con las mismas calidades del movimiento y creando las mismas formas espaciales. Por lo general, tanta uniformidad lleva a la reificación del cuerpo de baile, a la pérdida de las individualidades y a la desaparición de la diversidad, aunque a la vez se crean formas y agrupaciones espaciales armónicas, simétricas e incluso de gran belleza visual.

Por otro lado, la formación coreográfica de cardumen busca una unificación en la cual la dirección y el sentido de los movimientos adquieren una presencia e identidad propias. Si bien las y los bailarines pueden realizar movimientos parecidos, no necesariamente son idénticos ni se ejecutan en el mismo preciso momento; puede haber ligeras variantes en la ejecución de las calidades del movimiento y en el trazo de las formas espaciales. El conjunto se mueve con fluidez y flexibilidad, y los rasgos individualizantes de los hilos conductores de la persona y el movimiento no se eliminan, sino que se hacen evidentes, se celebran. La atención se dirige hacia el desplazamiento sincronizado del conjunto de personas por el escenario y a las formas espaciales que emergen, se sumergen y se disuelven unas en otras.

Orly Portal, coreógrafa israelí, utiliza varios dispositivos coreográficos en Râbi’a, obra creada en 2012 que remontó con la compañía mexicana Khamsa Dance Project en 2019. De ellos, el más impactante y el que le da una nota única e hipnotizante a la obra es su distintivo y hábil manejo del cardumen. Para entender esta afirmación, primero hay que recuperar la historia que está detrás de esta colaboración. Mientras Aline del Castillo, directora de Khamsa Dance Project, buscaba una pieza específica de música oriental, se topó con un video de la coreógrafa israelí, y al ver la coreografía, descubrió que había similitudes entre el trabajo de Portal y el de Khamsa. La más evidente era que ambas compañías se ubican dentro de la corriente de danza etnocontemporánea, que viene a ser la fusión de danzas árabes con danza contemporánea; en el caso de Portal, su estilo combina técnica Gaga, Feldenkrais, danzas del norte de África y danzas árabes.

Del Castillo invitó a Portal al Festival de la Ruta de la Seda para que montara algo de su repertorio a Khamsa. Portal eligió fragmentos de Râbi’a, una coreografía inspirada en la vida y obra de Râbi’a al-Adawiya, mística sufí nacida en Irak en el siglo VIII. La experiencia del montaje fue tan significativa tanto para del Castillo como para las integrantes de la compañía que le pidieron a la coreógrafa que les montara la obra completa. Ella aceptó.

Râbi’a es una obra sin trama, pero que tampoco puede ser clasificada como una coreografía abstracta. Si bien podría describirse como una pieza sobre mujeres en movimiento, esta descripción se quedaría corta y estaría muy lejos de captar el impacto que tiene el compromiso performático de estas bailarinas con lo emocional y visceral. Es evidente que detrás de cada movimiento hay un trabajo emocional intenso, el cual se percibe con una fuerza acrecentada en las secciones de los cardúmenes.

Esta relación entre movimiento y emotividad es tan profunda que resulta difícil señalar en qué momento el movimiento se convierte en emoción y la emoción en movimiento. La forma coreográfica y el contenido emocional presentados de esta manera indisociable pueden ser interpretados como una expresión de lo femenino. Una feminidad de cuerpo presente, asertiva y contundente, que abarca de los pies a la cabeza y que emerge de los huesos, las entrañas y los músculos a la piel, expresándose por medio de este lenguaje único que fusiona lo oriental y lo contemporáneo.

Otra relación significativa es aquella que se crea entre las bailarinas, el movimiento y el vestuario en tres capas (que recuerda las faldas de las diosas y mujeres minoicas, aunque sin remarcar la cintura y con el pecho cubierto por más capas de tela). Esta integración de elementos es tal que, nuevamente, por momentos resulta difícil decidir si el vestuario refleja el movimiento de los brazos y caderas o si son los brazos y las caderas los que intentan emular el movimiento sinuoso de la tela.

Desde el punto de vista de las cualidades del movimiento, predominan los movimientos ligeros en las acciones de todo el cuerpo, lo que se ve reforzado una vez más por el suave movimiento ondulante del vestuario. La coreógrafa en su intención y las bailarinas en su ejecución muestran un manejo de la dinámica y del fraseo excepcionalmente interesante: no sólo combinan lo ligero con un acento decididamente firme, lo flexible con un remate directo y abrupto, sino que van tejiendo acciones hasta crear un entramado de secuencias que sorprenden por sus contrastes inesperados desde un punto de vista cualitativo.

Lo curioso es que este carácter sorpresivo no se va perdiendo con las repeticiones de secuencias (algunas son repetidas hasta cinco o seis veces), en especial en los cardúmenes, que es cuando la reiteración es más evidente. Al contrario, pareciera que las bailarinas siempre ejecutan cada repetición como si fuera la primera vez que la bailaran, confirmando lo que Valerie Preston-Dunlop, creadora de la disciplina de estudios coreológicos, dice: “La reiteración, o el hecho de comunicar otra vez lo mismo, sirve para darle al espectador una segunda oportunidad de verlo y oírlo… se trata de subrayar una idea.” Así, lo que podría clasificarse como una simple repetición se convierte en una insistencia reiterativa y abarcadora que trasmite una presencia de feminidad indiscutible.

Mujeres en un cardumen compacto se separan y vuelven a juntarse una y otra vez, alternando pasos que golpean el suelo con pasos que no lo hacen. Un cardumen a contraluz: caderas y telas que se mueven, cuerpos que giran, brazos que se cruzan sobre el pecho y por encima de la cabeza. Brazos que se mueven acompañados de movimientos de caderas que vibran, se sacuden, se golpean, serpentean. Polirritmia dinámica y espacial con diferentes partes del cuerpo: vibraciones en caderas y movimientos uniformes, sin acentos, en brazos; giros que alternan diseños corporales curvos con diseños rectos.

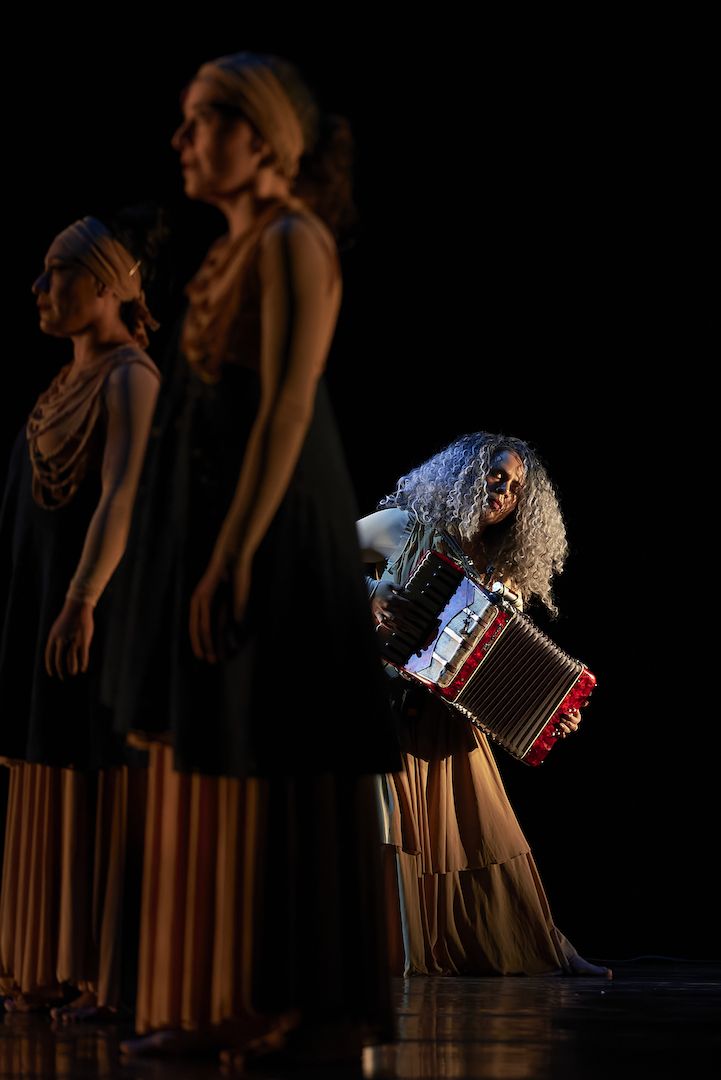

A pesar de estos aciertos, Râbi’a contiene secciones que no se integran a la totalidad de la obra. Por ejemplo, los solos y duetos no logran un impacto visual y emocional equiparable al de los cardúmenes. La aparición en un par de ocasiones de una mujer tocando un acordeón crea un rompimiento estético, visual y sonoro ya que ni es tan buena bailarina como el resto del grupo ni su música agrega algo de interés sonoro a la obra. El final, en particular, resultó anticlimático: sentadas en dos círculos concéntricos, las bailarinas tocan los crótalos; si bien fue una oportunidad para que las bailarinas demostraran su destreza técnica, resultó muy largo y repetitivo. Hablando del tema con Del Castillo, llegamos a la conclusión de que el fracaso de estas secciones podría deberse a que la coreografía se montó con música grabada, es decir, que la coreografía se adaptó al largo de la música sin respetar las necesidades propias de la primera y que tal vez esas secciones habían sido agregadas para dar “variedad”.

No obstante, Râbi’a trae recuerdos del desierto por medio de un vestuario color arena y luces doradas, de giros y trayectorias circulares pequeñas, de vibraciones y ondulaciones de todo el cuerpo. Utilizando la voz, los pies y las palmas, Portal y Khamsa crean un universo de diseños espaciales y sonoros completamente integrado. Un cardumen femenino que crea olas, oleadas, secuencias de movimientos sin principio ni fin.

Compartir

Miriam Huberman Muñiz

Docente, investigadora y crítica. Especialista en estudios coreológicos, concientización corporal y prevención de lesiones, historia de la Danza y educación en Danza. Licenciada en Historia (unam, 1986), tiene una maestría en Estudios sobre Danza (Laban Centre for Movement and Dance, Londres, 1991). Directora de Espacio Laban.