Nombrar aquello que vemos: Brainwashed: Sex-Camera-Power, de Nina Menkes

Mariana Martínez Bonilla

Agosto-septiembre de 2023

Fotogramas de Brainwashed: Sex-Camera-Power, dirigida por Nina Menkes en 2022

Las imágenes, en tanto prácticas sociales, forman parte de los procesos históricos, sociales y políticos. Ellas se gestan dentro de ciertos sistemas o dispositivos representativos, en cuyo interior tienen lugar las más diversas pugnas por el sentido. De tal manera, las imágenes contribuyen a la gestión de nuestra vida cotidiana. Desde la aprenhensión del mundo que nos rodea, hasta la organización de nuestros afectos y el control de nuestros deseos, el poder de las imágenes es innegable: “las imágenes nos constituyen, disponen nuestra sensibilidad y en muchos sentidos forman nuestra subjetividad”, afirma Andrea Soto Calderón en el libro La imaginación material (2022).

En ese sentido, la interrogación por el funcionamiento de las imágenes y los tipos de relaciones que construyen no resulta ociosa. Sobre todo, cuando día tras días, gracias a su viralización y diseminación vertiginosa, se vuelve urgente preguntarnos ¿quiénes las están produciendo y para qué?, ¿a qué intereses responde su creación?, ¿qué podemos hacer y decir a través de las imágenes?, ¿a quiénes pretendemos interpelar con ellas? Y, finalmente, en tanto consumidores/espectadores, ¿cómo nos relacionamos (críticamente) con ellas?

Algunas respuestas contundentes ante dichas cuestiones fueron elaboradas por la directora estadounidense Nina Menkes (California, 1953), en Brainwashed: Sexo-Cámara-Poder, de 2022, ensayo audiovisual derivado de una conferencia magistral dictada por la directora en el Festival de Cannes de 2018. En él, Menkes busca entender los parámetros según los cuales el lenguaje cinematográfico responde a un interés de orden masculino, estrechamente relacionado con algunos sintómas de la violencia de género, propia de la cultura industrial cinematográfica: discriminación en contra de las mujeres, lxs sujetxs racializadxs y las disidencias sexogenéricas, así como los abusos sexuales y laborales.

A través de la revisión de un sinfín de secuencias extraídas de películas que han sido galardonadas por la crítca en el festival de Cannes y los cértamenes de la Academia, Menkes moviliza el concepto de “mirada masculina” (male gaze), el cual fue acuñado en 1973 por Laura Mulvey en el texto titulado “Placer visual y cine narrativo”, para dar cuenta de las maneras según las cuales la forma fílmica refuerza los patrones de diferenciación sexual y las asimetrías en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pues está determinada y estructurada por el inconsciente patriarcal de la sociedad.

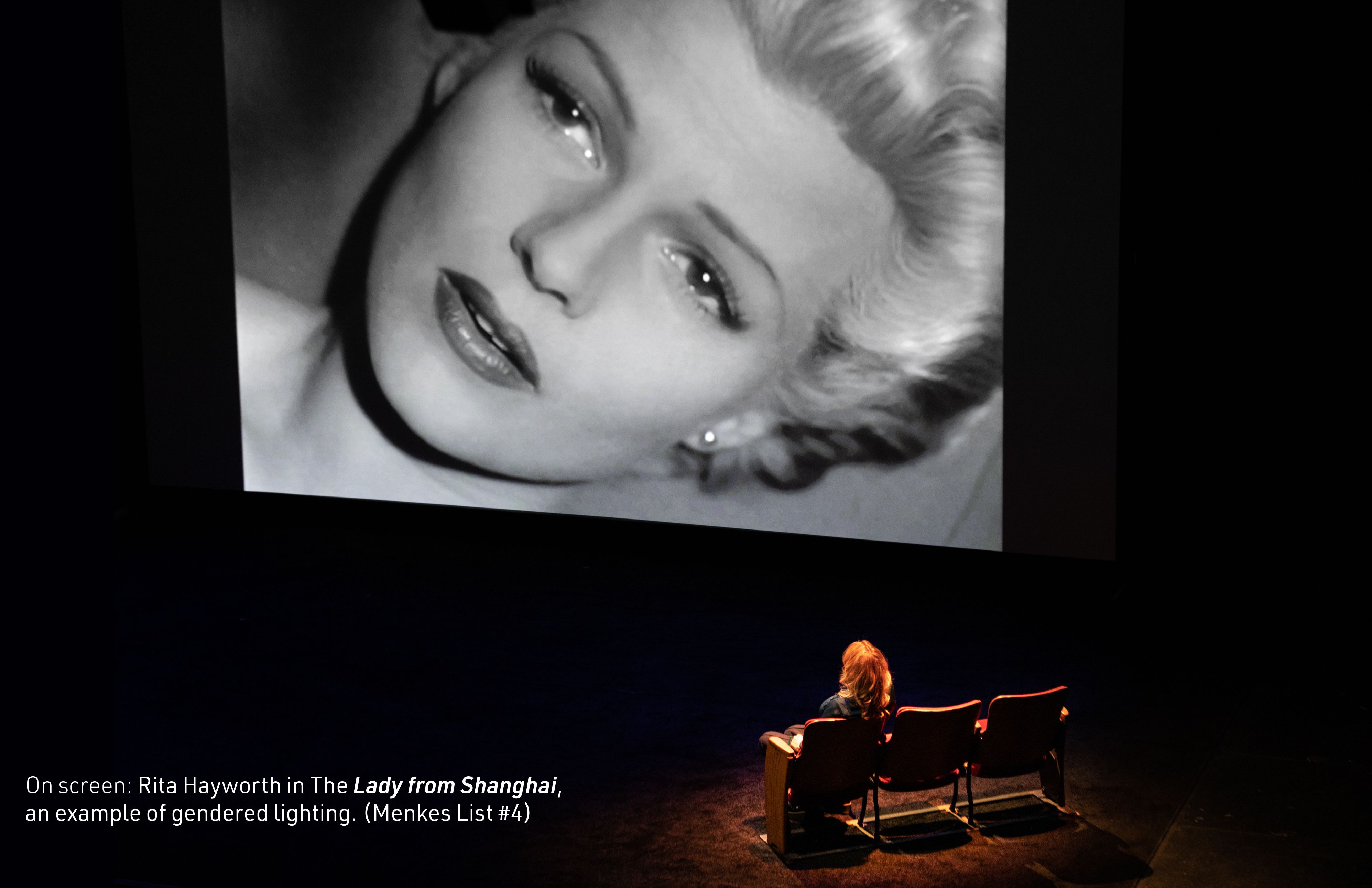

Según Mulvey, produce y gestiona modos éroticos de la mirada que posicionan al sujeto masculino como el el arte cinematográfico, agente deseante y al sujeto femenino (que, como es bien sabido, no necesariamente tiene por qué ser una mujer) como el objeto del deseo. Dicha “paradoja falocéntrica”, como la propia Mulvey la llamó, es problematizada por Menkes mediante la revisión de los diferentes componentes del lenguaje cinematográfico en algunas secuencias de La dama de Shangai (Orson Welles, 1947), Blade Runner (Ridley Scott, 1982) y Carrie (Brian de Palma, 1976), entre muchos otros filmes en los cuales se normaliza la sexualización y objetivación de la mujer, los personajes con tendencias femeninas, como en el caso de El silencio de los inocentes (Jonathan Demme, 1991), o las niñas y adolescentes como en Cuties (Maïmouna Doucouré, 2020), El perfecto asesino (Luc Bresson, 1994), y Belleza americana (Sam Mendes, 1999).

La hipótesis central del trabajo de Menkes consiste en afirmar que el diseño de las tomas tiene género. Lo cual implica que los protagonistas masculinos y femeninos no son filmados de la misma manera. Así, para Menkes, la producción de la mirada a través del encuadre puede ser rastreada, etiquetada y nombrada si ponemos atención a todos aquellos elementos que constituyen el diseño de una toma, tanto a nivel formal como narrativo: el punto de vista (o la relación visual entre sujeto y objeto), el encuadre mismo, los movimientos de cámara, la iluminación y, finalmente, la posición narrativa de los personajes.

Como explica entre líneas la creadora de Brainwashed, la producción del sentido es una práctica material y simbólica, y de ello dan cuenta las entrevistas realizadas a diversas actrices que han sido violentadas por negarse a representar escenas sexuales que no se encontraban en el guion, o que han sufrido acoso por parte de algún productor como Rossana Arquette, Charlyne Yi, y Lara Dale, así como a algunas directoras y teóricas feministas como Eliza Hittman, Iyabo Kwayana y la propia Laura Mulvey, entre otras.

La cuestión de fondo en dichos testimonios consiste en encontrar y enumerar algunas de las implicaciones que tienen los actos de nombrar, visibilizar y desnaturalizar los procesos de producción de sentido en el arte cinematográfico, llevados a cabo desde una perspectiva patriarcal. Ello supone también el reconocimiento del rol que juegan las mujeres en las estadísticas de la industria cinematográfica. Más allá de haber alcanzado cierta equidad en el ámbito educativo (el cincuenta por ciento de la matricula estudiantil en las escuelas de cine en los Estados Unidos está constituida por mujeres), dicha inclusión no se ve reflejada en los porcentajes de directoras acreedoras de algún galardón o de mujeres que participen activamente en los equipos de producción (directoras de fotografía, montajistas, sonidistas, etcétera). Frente a ello, cabe destacar la labor de Nina Menkes por constituir un equipo plenamente femenino para la realización de Brainwashed y, más aún, la inclusión de participaciones críticas por parte de las y los espectadores que asistieron a la grabación de la charla, cuyos testimonios resultan de suma importancia para el anudamiento de los argumentos de la directora.

A lo largo de los más de cien minutos de duración de este ensayo audiovisual, se revisan cuestiones relacionadas con la experiencia del deseo, mediada por el poder narrativo propio del pacto ficcional (sobre cuyos peligros Roland Barthes ya nos había advertido en Salir del cine), pero también de aquello que nos constituye en tanto hombres y mujeres, conformando nuestro imaginario sobre aquello que es bello y deseable o no. En resumen, se trata de escrutar cómo se producen y reproducen las estructuras de poder a través de la codificación del lenguaje y no tanto de las historias que se narran. De ahí que a la directora le parezca fundamental preguntarse ¿a quién obedece la cámara?

Para responderse a sí misma, Menkes se da a la tarea de explorar la reproducción de dichas formas visuales del sometimiento femenino en algunos filmes en los que, aun y cuando se presentan historias protagonizadas por mujeres empoderadas o cuyo rango de acción se encuentra fuera de los estándares patriarcales, no se alcanza a producir un extrañamiento crítico de la forma. Ejemplo de ello son las películas de superhéroes en donde aparecen mujeres de carácter fuerte, empoderadas y capaces de subvertir los roles de género como Catwoman (Pitof, 2004) y Atomic Blonde (David Leitch, 2017), pero también otro tipo de filmes dirigidos por mujeres en los cuales el cuerpo de sus protagonistas es objetivado al mostrarse de manera fragmentada y dispuesto para la procuración de la satisfacción visual y sexual masculina, replicando los tropos propios de la gramática visual patriarcal. Como muestra baste citar la secuencia de créditos iniciales de Perdidos en Tokio (2003), dirigida por Sofia Coppola, en donde, sin ser un elemento fundamental para el avance de la trama, una pantaleta traslúcida deja ver el trasero de su protagonista femenina.

A grandes rasgos, la apuesta de Brainwashed consiste en la comprensión de las imágenes desde su capacidad para hacer cosas y, en el acto, hacernos hacer cosas. Al reparar en las estructuras gramaticales audiovisuales que dan forma y, por tanto, subyacen a la representación, Brainwashed sienta las bases para la elaboración de una crítica que no proponga la eliminación de las representaciones en sí mismas, sino la evaluación de las lógicas según las cuales éstas se producen. En filmes como Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019), Nomadland (Chloé Zhao, 2021), The Farewell (Lulu Wang, 2019), como asegura Menkes, se alcanzan a vislumbrar otras coordenadas desde las cuales la imagen cinematográfica podría establecer relaciones diferentes entre los cuerpos, entre los sujetos y sus deseos. Se trata de películas que apuestan por una reformulación de los parámetros gramaticales y expresivos del lenguaje cinematográfico, consolidando la existencia de otros regímenes de visibilidad y enunciación que no estén sometidos a los designios de la perversa “mirada masculina”.