TIEMPO EN LA CASA 7

Literatura y filosofía de Agustín Yáñez

Héctor Aparicio

febrero - marzo de 2023

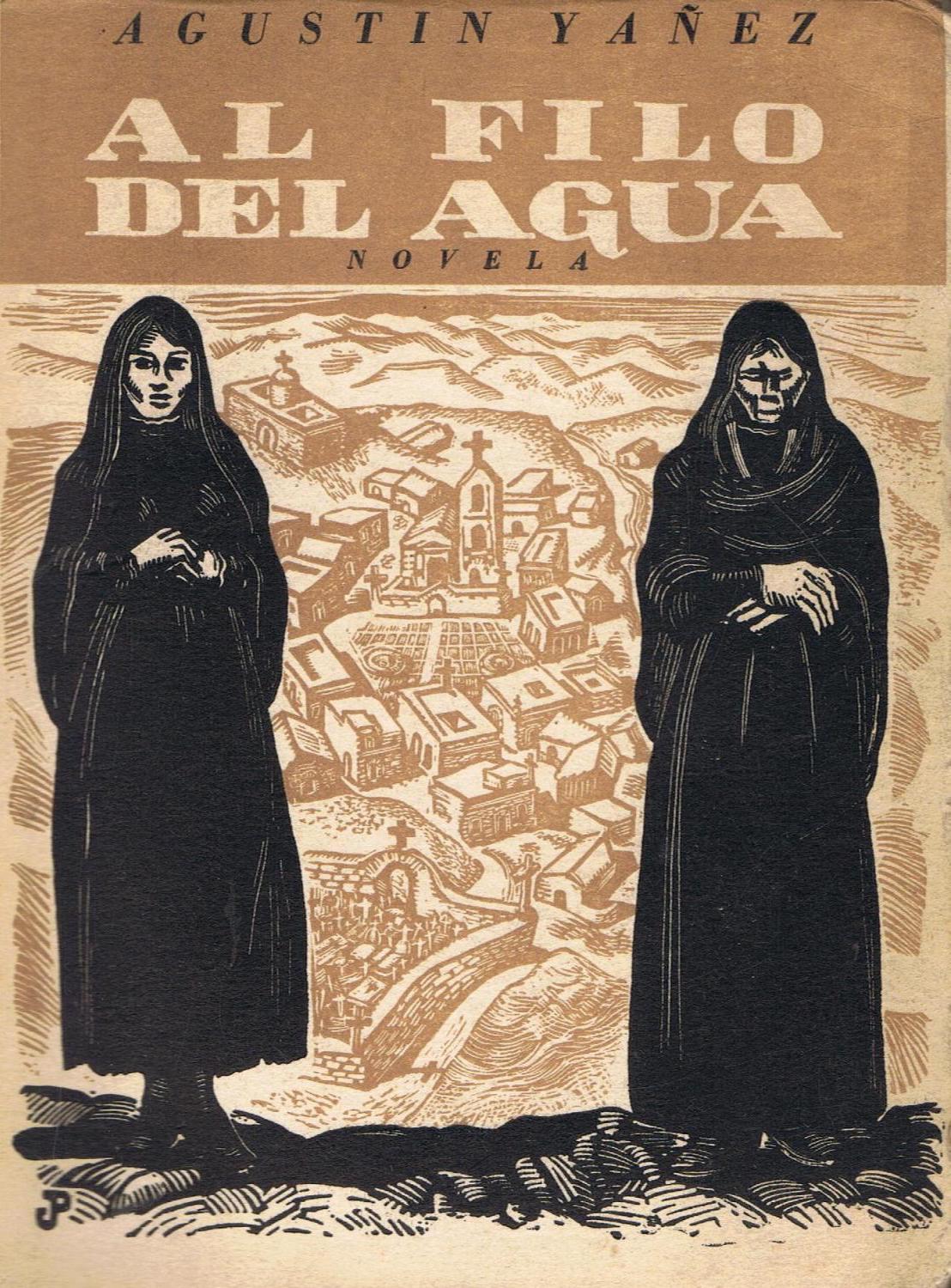

Grabado de Julio Prieto para la novela Al filo del agua, primera edición, 1947.

1. La novela Al filo del agua fue la obra más difundida de Agustín Yáñez. Este escritor jalisciense tuvo una vida ligada a la academia y a la política. Realizó otras obras, pero fue gracias a esta novela que obtuvo reconocimiento nacional e internacional. Han pasado más de setenta años desde que fue publicada en 1947 y los estudios e investigaciones sobre ella han sido prolíficos, en algunos casos, atentos a aspectos como el estilo, la sonoridad, el lenguaje, la temporalidad, los personajes, entre otros. Sin embargo, pocos de ellos —si no es que ninguno, aunque parezca aventurado— han considerado que la lectura de esta novela puede relacionarse con la filosofía que hizo el propio Yáñez, una filosofía sobre el ser del resentido y del ser del mexicano.

2. La relación entre literatura y filosofía, en específico, entre novela y filosofía, no es reciente. Este vínculo no se refiere simplemente a un examen filosófico de la literatura o a que se valoren las publicaciones de corte filosófico en términos estéticos o narrativos. Más bien tiene que ver con la capacidad expresiva de la literatura para representar vívidamente los problemas filosóficos. Respecto a tal vínculo, Milan Kundera en El arte de la novela reflexiona, siguiendo a su maestro Hermann Broch: “la novela tiene una extraordinaria facultad integradora: mientras la poesía o la filosofía no están en condiciones de integrar la novela, la novela es capaz de integrar tanto la poesía como la filosofía sin por ello perder nada de su identidad”. Esto quiere decir que la novela puede ser una expresión artística de la filosofía. El ejercicio filosófico de la meditación, a veces seco y tedioso, puede manifestarse en una forma poética, en el sentido creador, que esclarezca algo valioso en sentido existencial —Kundera lo llama “el ser del hombre”— por medio del lenguaje. La interpretación de la novelística de Yáñez, en especial Al filo del agua, puede estar a tono con estas ideas. Además, ello se complementa con la filosofía que profundizó Yáñez antes de la publicación de esta obra pionera en la literatura mexicana. En efecto, en diversos ensayos especuló sobre la condición humana, mejor dicho, sobre el estado del mexicano. Por otra parte, las reflexiones de Kundera son cercanas, en cierta medida, a las que hiciera el jalisciense respecto a la novela. Por ejemplo, en el ensayo “De la novela”, que apareció el 2 de marzo de 1952 en México en la Cultura, suplemento del Novedades, Yáñez apunta que el creador de este arte “es ante todo poeta: el máximo poeta de la realidad inmediata con los riesgos peculiares de lo anecdótico, lo accidental y transitorio; poeta, sí, es decir: transformista de lo secundario en lo esencial; de lo miserable y feo, repugnante y vulgar en lo inmarcesiblemente bello […] creador de destinos, estados, opiniones y coyunturas”. Sin embargo, en el mismo ensayo Yáñez aborda, a diferencia de Kundera, el sentido social y político de la narrativa pues la forma literaria, debido a las herramientas retóricas de las que dispone el novelista, puede captar la realidad nacional.

3. En la antología de 2006 El Hiperión, que editó Guillermo Hurtado, se ha valorado la filosofía de Yáñez como una psicología de lo mexicano. Aun así, no se ha pensado que esa filosofía pueda reflejarse en su trabajo literario. El pensamiento de Yáñez es una meditación en sentido totalmente filosófico, un ensayo sobre el ser del mexicano. Explicado de manera breve: es el ser frustrado, tanto por condiciones económicas y sociales, malogrado, y que no puede superar, por así decirlo, ese volver a sentirse menos, sentirse inferior. Es un ser que necesita subvertir ese sentimiento que produce una mala conciencia, crea falsos valores que elevan la represión y alimentan el control del deseo basado en los juicios de valor sobre los otros. El ser resentido no puede expresar lo que siente, y esa contención, que puede ser de lo deseado, lo lleva a confundirse entre lo que uno quiere y lo que los demás juzgan, entre lo que uno es y lo que los demás ven de nosotros. Desde el primer capítulo de Al filo del agua esto se ve reflejado en el personaje de Merceditas Toledo quien, al recibir una carta de Julián, experimenta insomnio pues no sabe qué hacer entre la pasión y la castidad, entre el deseo de mujer y el horror al escándalo y al rumor:

qué asco, qué indignación contra el impertinente, qué deseo de acusarlo con el señor cura, con todo el pueblo, para ver si dejaba de mirarla; pero también qué horror al escándalo y cuánta fortaleza para salir lo menos posible y sólo para lo indispensable; qué tormento, no hallar con quién quejarse, ni a quién pedir auxilio, sino a la propia virtud y al enojo contra el atrevido […]

Y después de leer la carta, las palabras en la memoria no dejaban en paz a esta figura femenina que parece hablar con una conciencia externa a ella, pero presentada por vía de su mismo pensamiento. Como se aprecia en la tercera parte del capítulo “Aquella noche” es un diálogo con el deseo latente:

Sí, apagó a luz. Sí, sudaba. No, no pudo conciliar el sueño. Le parecía oír pasos persistentes y sigilosos, en la banqueta; una respiración jadeante, cerca de su ventana; chiflidos en la calle, chiflidos de imploración desesperada. — ¡Han de ser los nervios! — pensaba. Y la memoria le respondía con unas palabras de la carta: —«Yo he sufrido mucho con ese orgullo, y tanteo no resistir el sufrimiento, que es injusto, porque mis intenciones han sido buenas, y no merezco ese desprecio.» — ¿Y acaso, de veras, la desesperación lo obliga a hacer algo desastroso? — ¡Yo no seré responsable! ¿Por qué? —Tú serás responsable, tú, porque a fin de cuentas es natural cuanto te propone... — ¡Natural no! Yo soy Hija de María Inmaculada. — ¿Y te has fijado en qué quiera decir cuando dice que no resistirá el sufrimiento? — ¿Qué me importa? —Puede querer decir que se enfermará, que se expondrá a muchos peligros, que tal vez morirá por tu culpa... — ¡Por culpa de su locura y de su audacia! —... Pero puede también querer decir que no responde de sus acciones, movidas por el despecho y la desesperación, como las crecientes de los ríos que nada respetan, y tumban casas, árboles y cerros, arrastran huertas y ganados, ahogan cristianos, dejan por todas partes la desolación. — No entiendo. — Como los caballos desbocados que arrastran al jinete, lo matan, y van atropellando cuanto encuentran. — ¿Qué quieres decir? — A buen entendedor... — Sí, que se desborde la rabia, y le sucederá lo que a los perros del mal. — Pueden matarlo, eso quieres decir y estás deseando la muerte del prójimo, lo que no es muy cristiano; si así fuera, piensa que antes pudo morderte ¿y entonces? — ¡No me dejaré! —En tu resolución hay un cierto temblor como de gozo por el peligro. —Tal vez. —Sí, es un placer luchar con el demonio y tú quieres convertir en demonio a un hombre. —Ya ese hombre para mí es el demonio. —Pues yo soy ese hombre y ya estoy dentro de ti, lucho dentro de ti, gano terreno en ti, desde que tú piensas en mí. —No eres más que un pensamiento transitorio excitado por la contrariedad de su audacia y por la medicina que me provoca el insomnio. — Yo soy el insomnio. Mi carta, mi silbido, mi respiración entre las hendeduras de tu ventana. ¡Cuán frágil valladar me separa de tu lecho y de tu inquietud: unas maderas apolilladas y una fingida resistencia de tu cabeza frente a los impulsos de tu sangre, que al fin vencerán, por ser más poderosos! ¿No he de llegar a ti, si he podido hacer que mi carta se abrigue junto a tu corazón? ¡He de llegar a ti, hoy o mañana, tarde o temprano, y tú misma desearás — ¿deseas ya?— mi llegada! ¡Desearás que nunca nos apartemos! ¡Mi separación y mi ausencia serán tu mayor tormento! Ya lo pide la sangre, brincándote a lo largo del cuerpo, y es inútil toda resistencia de las pobres, las temerosas, las débiles ideas que quieren defenderte. ¿Oyes mis pasos? Van acercándose a tu lecho como ladrones a quienes el gozo espera y cuentan en su favor la insurrección de prisioneros inocentes: tus deseos de mujer…

La conversación es entre el enojo del personaje femenino y una figura masculina, casi fantasmal, pues parece estar presente, pero sólo es una apariencia pues inmediatamente se desvanecerá cuando entre la madre de Merceditas y prenda las luces. El boceto masculino permea la conciencia del personaje, casi está dentro de éste. El diálogo, entonces, es una lucha entre las represiones de la mujer y la liberación de sus deseos; lucha por quién guiará la acción y ocupará a ese ser que, si bien ficcional, con resistencia debate entre el deseo corporal y la prudencia espiritual. Al final del fragmento, la presencia masculina gana terreno y tal vez se apoderaría de la mujer, si no es porque, como se aludió, la luz encendida borra la sombra fantasmal que obtuvo presencia en la conciencia femenina.

4. Como se ejemplificó en la nota anterior, la mejor manera para examinar esta larga obra será seleccionando algunos fragmentos que parecen pertinentes para demostrar que en ella es manifiesta una oposición entre lo que se quiere y lo que se hace, es decir, entre deseo y hacer, entre reacción y acción: el resentimiento. Pero esta contrariedad no es una abstracción que sin más está en la novela. Tanto la descripción del ambiente en el que está situada la trama como el desarrollo de los actos de los personajes están relacionados con este estado anímico definido en un querer librarse de algo y no lograrlo; es el caso de tratar de deshacerse de la culpa de alguna mala acción, pero no lograrlo a pesar del arrepentimiento y la disculpa.

5. La narrativa de Al filo del agua fue un cambio en la literatura mexicana porque, si bien sigue dentro de un tema cercano a la Revolución mexicana, esto es, la representación literaria alude a este suceso de la historia nacional, empieza a retratar cierto carácter humano que más allá de la guerra, o del daño que pueda provocar tanto física como moralmente, destaca una zozobra tanto individual como colectiva. Como señala Víctor Díaz Arciniega en la introducción que escribió para la edición de Los de abajo del Fondo de Cultura Económica, a diferencia de la novela de Mariano Azuela que ha pasado bajo el canon de la literatura de la Revolución, el texto de Yáñez no evoca un desarrollo del carácter de los personajes bajo la locura y violencia que genera un contexto bélico. Más bien la represión religiosa de una sociedad, transmutada subjetivamente en culpa que a la vez es sosegada por esta misma religiosidad, genera una situación de agonía y resentimiento.

6. En la estructura como está organizada la novela de Yáñez puede apreciarse la represión. Empieza planteando el ambiente general de un pueblo. No se sabe con exactitud dónde está, pero que está dominado por el ámbito religioso y el enfrentamiento que genera éste mismo con los deseos de los habitantes, tanto grupales como individuales. Desde un principio se marca la aspereza y sobriedad que tienen el pueblo, casi como un “camposanto”, como lo llamará uno de los personajes, lugar en el que la paz y el reposo reinan sin ninguna emoción, mucho menos frenesí. Es en el “Acto preparatorio” donde se marca la uniformidad y la tranquilidad de un territorio sin diversión, donde después germinarán acciones que llevarán a la muerte o al abandono del pueblo:

Gentes y calles absortas. Regulares las hiladas de muros, a grandes lienzos vacíos. Puertas y ventanas de austera cantería, cerradas con tablones macizos, de nobles, rancias maderas, desnudas de barnices y vidrios, todas como trabajadas por uno y el mismo artífice rudo y exacto […] Casas de las que no escapan rumores, risas, gritos, llantos; pero a lo alto, la fragancia de finos leños consumidos en hornos y cocinas, envuelta para regalo del cielo con telas de humo.

En el corazón y en los aledaños el igual hermetismo. Casas de las orillas, junto al río, junto al cerro, al salir de los caminos, con la nobleza de su cantería, que sella dignidad a los muros de adobe […]

Pueblo sin fiestas, que no la danza diaria del sol con su ejército de vibraciones. Pueblo sin otras músicas que cuando clamorean las campanas, propicias a doblar por angustias, y cuando en las iglesias la opresión se desata en melodías plañideras, en coros atiplados y roncos. Tertulias, nunca. Horror sagrado al baile: ni por pensamiento: nunca, nunca. Las familias entre sí se visitan sólo en caso de pésame o enfermedad, quizás cuando ha llegado un ausente mucho tiempo esperado.

El escenario es planteado con las características de la regularidad y el hermetismo, las cuales son equivalentes en las moradas y en los habitantes. Es esta regularidad la que evita ese desfogue de sentimientos como “rumores, risas, gritos, llantos”; conduce, en última instancia, a la referencia de un pueblo callado, sin festividades, donde el único desahogo es la musicalidad de las campanas de la iglesia. Armonía que tranquiliza esa angustia del alma. Además, los habitantes tienen miedo del esparcimiento de los días fastos al igual que de la fraternización; si bien celebrarán festividades grandes lo harán con escrúpulo. El horror domina el ánimo general de todos ellos. En este momento preparatorio de la novela son marcadas la aridez y rigidez de las prácticas y costumbres del pueblo.

7. En sucesivos pasajes el pueblo de perpetuas mujeres enlutadas, como lo retrata Yáñez, mostrará una parte conflictiva de los habitantes y del ambiente en general. Aspecto que está detrás del trastrocamiento de la cotidianidad de las costumbres represivas y del desmoronamiento de la moral. En efecto, a la sombra de la solemnidad que está presente en los rituales y prácticas religiosas, en el borde de la vida estricta y piadosa se respira:

El deseo, los deseos disimulan su respiración. Y hay que pararse un poco para oírla, para entenderla tras de las puertas atrancadas, en el rastro de las mujeres con luto, de los hombres graves, de los muchachos colorados y de los muchachillos pálidos. Hay que oírla en los rezos y cantos eclesiásticos a donde se refugia. Respiración profunda, respiración de fiebre a fuerzas contenida.

Como un fantasma que recorre las calles, como una presencia que puede sentirse, pero no verse, es el deseo (¿deseo de libertad?) que busca salir a flote entre tanta constricción. Es el disimulo como se evita decir expresamente lo que se quiere, y sin embargo no se deja de querer. Dentro del contexto religioso y civil —aunque poco sentido tiene la distinción pues cada aspecto de la vida de los personajes está marcado por la religión, desde el arreglo de matrimonios hasta ejercicios semanales en penitencia— permea el deseo que, al igual que la fuerza física, busca escapar a la contención. Sin embargo, detrás del deseo, lo que impide la explosión es un sentimiento de pavor:

En las noches de luna escapan miedos y deseos, a la carrera; pueden oírse sus pasos, el vuelo fatigoso y violento, al ras de la calle, sobre las paredes, arriba de las azoteas. […] Los deseos vuelan siempre con ventaja, en las noches de luna; los miedos corren detrás, amenazándolos, imprecando espera, chillando: vientos con voz aguda e inaudible.

8. Es importante notar algo más de todo el “Acto preparatorio”: nunca es mencionado o nombrado alguno de los personajes que participarán en toda la trama de la novela; igualmente la fecha en el que está inscrito temporalmente el pueblo jamás es aludida. Es descrito, por así decirlo, la disposición, en cierto sentido psicológica, de la gente del pueblo, al igual que las características generales del entorno, en cierta medida fantasmagórico, en el que se conjuga el ocultamiento de los deseos y el miedo explícito que los rodea. Será en el primer capítulo de la novela donde se señalará la temporalidad en la que están inscritos los habitantes del pueblo —un periodo de casi de noventa años, desde la epidemia de sarampión hasta el pánico causado por el astro— y donde el lenguaje dé vida a los personajes, hechos de carne de palabra, de verbos. En este sentido, la totalidad del preludio en la novela será el boceto que el lenguaje delineará con tonalidad múltiple al dotar, como concreción lingüística, de particularidad e individualidad a cada uno de los protagonistas.

9. Cabe mencionar algunas interpretaciones que han aportado otras ideas sobre la novela. Michael J. Doudoroff en “Tensions and Triangles in Al filo del agua”, de 1974, apuesta por una lectura entre tensiones triangulares de los personajes, por ejemplo el drama psicológico entre tres de ellos: Gabriel, Victoria y María. De este modo, afirma que el último capítulo “El cometa Halley”, el más largo de la novela, es la inversión de la introducción del estado del pueblo en general al inicio de la obra, donde cada uno de los personajes cambia radicalmente, por ejemplo, Merceditas, mencionada anteriormente, enloquece. Así, como parte del desenvolvimiento estructural de la novela, se pasa del “Acto preparatorio” como una representación colectiva de la tensión estática, a un final dinámico del cambio de actitud de los personajes triangulados. Desde luego el dispositivo de los triángulos es una propuesta interesante para considerar el desarrollo particular en cada uno de los personajes desde la panorámica general, pero habría que repensar qué es exactamente lo que produce las tensiones, es decir, si son parte del contacto entre personajes o si acaso es debido a un conflicto interno en su pensamiento.

Agustín Yáñez. Fotografía: autor anónimo / CNL-INBAL

10. La estructura de la novela va del ambiente general, que ha sido analizado brevemente, hacia la particularidad de cada uno de los habitantes, a saber, los personajes concretos. Ahora es oportuno considerar algunas de las acciones de aquéllos. Desde luego sólo serán traídos a cuenta breves momentos debido a la amplitud de la novela, pues rastrear el deseo y resignación de todos los personajes, tanto de los constantes como de los emergentes, sería un trabajo más largo que realizaré en otro lugar. De este modo serán destacadas algunas situaciones en los que es visible la congoja en Timoteo Limón, el cura Dionisio María Martínez y el caso del campanero Gabriel.

11. Las cuitas de Timoteo son las que abren el primer capítulo del libro. Los pensamientos sobre los que gira su preocupación son distintos, desde si es viable volverse a casar cuando enviude hasta si su hijo, Damián Limón —personaje que posteriormente entrará en conflicto con el padre y terminará con la muerte de éste— se encuentra bien, etc. Siente un deseo por distintas mujeres y deseo por entretenerse en las ferias. Desea la muerte de su esposa y de su hijo. Pero inmediatamente se arrepiente con recato religioso. Todas estas preocupaciones son descritas en la noche, a semejanza, tal vez, de la oscuridad en la que está metido el deseo. Detrás de ellas, como fondo, está el recuerdo espectral, del que el mismo Timoteo no puede escapar y que declara esta inquietud del individuo: “Anacleto, el penoso rostro que hace veinticinco años apenas lo deja en paz […] el rostro contraído, lleno de sangre, la boca espumosa, los dientes terrosos […] no lo dejan en paz, ni nunca el arrepentimiento queda satisfecho”.

12. En el cura Dionisio hay una preocupación constante por sus feligreses. Él vive de manera moderada y promueve que sus adeptos sean así. La manera en la que transmite el espíritu de devoción y temor hacia la divinidad es por medio de los “ejercicios de encierro” en los cuales los habitantes del pueblo dejan de lado por unas semanas sus actividades cotidianas y entran en un espacio destinado a la reflexión, oración y penitencia. En la novela varios personajes de distintas clases, ricos y pobres, confluyen en este lugar en el que deben dejar de lado sus diferencias para obtener el reposo del alma. Pero sin importar esta peculiar forma de control, tan opresiva, la continua preocupación del cura no descansa y después de la misma fatiga que le causa esto, casi enfermiza, piensa sobre el destino de cada uno de los feligreses que están ligados a su parroquia. El pensamiento del cura torna en angustia, deviene una preocupación obsesiva, patente como enfermedad y dolor, un estado de ánimo agonizante. Tal momento se describe en el capítulo “Canicas”:

El destino —en marcha— de sus feligreses le parecía el rodar de canicas en aquellos juegos de feria donde un impulso imperceptible modifica las derivaciones por caminos diferentes, embargando la expectación de jugadores y curiosos. La parroquia es un gran plano inclinado en el que van rodando cientos de vidas, con la intervención del albedrío; pero sobre del cual, circunstancias providenciales reparten el acabamiento de la existencia, cuando menos es esperado. Algunas veces quisiera don Dionisio saber el fin de éste y el otro, quisiera conocer por anticipado el desenlace de conflictos que lo preocupan, la resolución de pasiones, la fortuna de virtudes: precipitar el rodado de las canicas. Instantáneamente abjura de esta temeridad, contra la Providencia; le toca sólo a él influir en el ejercicio del albedrío. ¡Canicas! Doliente pensamiento en estas horas de postración.

La obsesión por fiscalizar, como un paternalismo, que a la vez es cruel y fría —baste recordar la relación con sus sobrinas, María y Marta— demuestra que el cura es un agente de represión, que, al mismo tiempo, se reprime a sí mismo, por ejemplo, al guardarse la comunicación sentimental con sus familiares o evitar la fraternización más allá de la práctica religiosa con los habitantes del pueblo. La relación consigo mismo y con los otros está mediada por un recelo de orden y vigilancia. Faltaría saber si el escape de estos elementos lo llevan al declive de su persona o si es simplemente la manera en no poder confiar en sí mismo ni en los otros. En cualquier caso, es evidente el resentimiento en el párroco.

13. Por último, el caso de Gabriel en Al filo del agua es interesante por dos cuestiones. 1) En la preparación de la novela está aludido el oficio que este personaje, a saber, la musicalidad de las campanas. Ser campanero lo vincula hacia la disciplina musical que además es liberadora. 2) Pero no sólo es el vínculo musical en potencia, también está presente entre los habitantes del pueblo el alejamiento que tiene este personaje del ámbito religioso. La vocación musical representada en este joven es liberadora a tal grado que es el único, a pesar de la motivación externa de Victoria, que deja el pueblo por voluntad propia y el ambiente en el que está inmerso, tal como se relata en el capítulo “El día de la Santa Cruz”. Desde luego no es el caso que todos los habitantes del pueblo quieran dejarlo, a pesar del tedio en el que está inmerso, como es el triste caso de Alfredo Pérez, obligado a malbaratar sus bienes y vender su tierra como se cuenta en el último capítulo de la novela. Pero muchos de ellos que quieren salir no lo hacen, por ejemplo, María, sobrina del cura Dionisio, que a pesar de su apetito por conocer otros lugares y leer libros que disgustan a su tío, no logra marcharse del pueblo hasta que surgen agentes externos. La vocación de Gabriel —después relatada en otras novelas de Yáñez— resulta ser la liberadora, no sólo de la monotonía del pueblo, sino de la zozobra que es proyectada en los habitantes. Para dar continuidad al personaje ya educado, el escritor jalisciense lo pondrá como protagonista de La creación. Igualmente lo mencionará en otras obras literarias como lo registra Alfonso Rangel Guerra en el Censo de personajes en la obra narrativa de Agustín Yáñez, que publicó en 2010 en El Colegio Nacional.

14. Es oportuno meditar sobre el desenvolvimiento de la novela, es decir, sobre el proceso de aquello que estaba reprimido y que poco a poco sale a flote, donde, por ejemplo, en algunos personajes como Gabriel termina traducido como abandono del pueblo. Es difícil pensar que la manera con la cual el jalisciense planeó la escritura de Al filo del agua fue a partir de esquemas o moldes predeterminados en los que cada personaje encajara. Es el lenguaje poético el que de manera gradual otorga individualidad a todos ellos. No obstante, el retrato ético de lo humano subyace en los personajes, no como prototipo o paradigma, sino como trasfondo de un experimento en el que varias personas son puestas bajo la influencia de los valores religiosos que los hacen preferir y actuar moralmente según un juicio que va de acuerdo con el decoro, aunque jamás esté satisfecho su estado de ánimo frente a lo que pensaron o realizaron.

15. La ambientación de la novela puede remitirse a lo que pensaba Yáñez filosóficamente sobre el estado del hombre que se denomina resentimiento. En un ensayo publicado en el año de 1939, titulado “El resentimiento en México”, el escritor señala el resentimiento como el fenómeno de la existencia que conlleva la falsificación de los valores morales y es signo indubitable de la vida descendiente. Agrega que esta autointoxicación psíquica, no liberarse de ese sentimiento molesto, nunca llegar a la satisfacción, es transmitida por el cura, el maestro y el policía y que para poder reconocer y arrancar el resentimiento del mexicano es necesario analizar el círculo de acción de estos agentes: iglesia, escuela y comisaría. En especial en “las provincias, en los pequeños pueblos mexicanos y las clases populares que constituyen el meollo, el sector prieto y valioso del país, aparece todo el poder de dirección que tienen el sacerdote, el maestro y el policía”, matices y agentes que rememoran a ese mundo literario que construyó posteriormente en Al filo del agua.

16. Según noticia de la revista Filosofía y Letras número 43-44, el cinco de diciembre del año 1951, Yáñez obtenía el título de maestro en filosofía con la tesis Justo Sierra: su vida, sus ideas y su obra, libro ya publicado desde un año antes por el Centro de Estudios Filosóficos. El jurado que lo aprobaría por unanimidad, con distinción magna cum laude, estaba compuesto por Samuel Ramos, Edmundo O’Gorman, Eduardo García Máynez, José Gaos y Julio Jiménez Rueda. Yáñez se convertía en un filósofo profesional. Para esa fecha ya había publicado un par de novelas, algunos ensayos y estudios sobre la literatura mexicana, y una biografía, además de la de Sierra, de Fray Bartolomé de las Casas. De toda esa obra los críticos literarios apenas empezaban a hacer eco en aquella época. Sin embargo, el hecho de volverse un profesional de la filosofía indica que la conformación del mismo Yáñez como intelectual iba a caballo entre ser reconocido como filósofo, literato y político. Es necesario repensar cómo fue la carrera intelectual del jalisciense considerando los vaivenes en estas áreas: sobre la filosófica nada se ha hecho; de la política son escasos los estudios, aunque hay algunos importantes como el de Roderic A. Camp “Un intelectual en la política mexicana: Agustín Yáñez”, publicado en 1981 en la revista Relaciones; de la literaria hay infinidad de investigaciones. Por otro lado, para conocer cómo se constituyó Yáñez como intelectual también deben considerarse los cruces en aquellas áreas. Aquí sólo será enfocada la relación entre la filosófica y la literaria.

17. Respecto al área filosófica es importante fijarse en qué consistía volverse un profesional de la filosofía durante la época en que Yáñez estudió. En específico qué significaba volverse maestro en filosofía y describir las particularidades de la carrera del jalisciense. Para empezar, es importante prestar atención a lo siguiente: Yáñez inició la maestría en 1932 pero hasta 1951 hizo su examen profesional. Las respuestas a por qué tardar diecinueve años en obtener un grado serían varias. La primera sería porque el jalisciense estuvo ocupado en diversas tareas magistrales y políticas. Desde que llegó a la Ciudad de México, en el mismo año del treintaidós, desempeñó cargos en la política y en la academia, y a partir de ese momento desarrolló su carrera hasta obtener en el año del cincuentaitrés la gobernatura del Estado de Jalisco. Este cargo al final lo llevaría a ocupar la Secretaría de Educación durante la fatídica presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. La segunda respuesta, aunada a todas estas ocupaciones, sería la motivación de Yáñez para ser reconocido o como escritor o como político o como filósofo. Evidentemente este reconocimiento va ligado a todas las funciones que ejerció desde que llegó a la ciudad, las cuales estaban relacionadas con la cultura y con el magisterio. En Nayarit y Guadalajara había desempeñado cargos como docente, pero sólo hasta que se instaló en la capital de la República pudo ampliar el horizonte de su carrera como intelectual. Es oportuno recordar que Yáñez ya era abogado, carrera cercana a las letras, que le abrió las puertas para hacer una maestría. Pero la jurisprudencia no era suficiente para que este autor se forjara como intelectual; también el estudio de la filosofía contribuyó a esto, y, como menciona Camp, las relaciones que entabló con personas ligadas al poder. Todo lo anterior hace repensar la manera en cómo el jalisciense ha pasado a la historia. Yáñez generalmente es considerado como un escritor mexicano, sin embargo, este oficio —por llamarlo de alguna manera— es sólo una de las facetas del autor, y para conocer cabalmente su trabajo habría que reconsiderar las demás áreas en las que se involucró. Así, la formación de Yáñez en la Facultad de Filosofía y Letras fue de tres años, de 1932 a 1935, porque así lo marcaba el plan de estudios de 1931 de la Facultad, publicado en los números 5 y 6 de la revista Universidad de México, ahora Revista de la Universidad de México. Las materias obligatorias para obtener el grado de maestro en filosofía eran Griego o Latín, una lengua viva, Lógica y Epistemología, Psicología, técnica del laboratorio de Psicología, Estética, Ética, Metafísica, Historia de la filosofía. Más dos asignaturas optativas durante dos semestres, las cuales iban desde Teoría de los errores y Cálculos de probabilidades hasta Historia de la Música. Esto era lo que implicaba, de manera general, estudiar una maestría en filosofía en la década de los treinta. En lo que atañe al caso particular del jalisciense es probable que sus maestros fueran Antonio Caso, Ramos y probablemente Adalberto García de Mendoza. Ahora bien, Camp señala que Salvador Zubirán fue su director de tesis, pero en la entrevista con Emanuel Carballo que aparece en Protagonistas de la literatura mexicana el mismo Yáñez señala que Caso le sugería hacer su tesis sobre el resentimiento en el mexicano. Todo ello hace inferir que posiblemente Caso fue su asesor, pero dado que murió en 1946 y el examen de Yáñez fue hasta 1951, es posible que Zubirán quedara como tutor del jalisciense. En cuanto al contenido de los cursos que tomó el escritor desconocemos los temas que se hayan tratado o estudiado. No obstante, por los mismos ensayos que escribió Yáñez es posible que estudiara temas relacionados con historia de la filosofía contemporánea, como la fenomenología, y también asuntos relacionados con la psicología.

Portada de la primera edición de Al filo del agua, 1957

18. La publicación de Al filo del agua y la obtención del grado en filosofía son dos hechos aparentemente disociados en la obra de Yáñez. Hay que enfatizar que esto sólo es en apariencia porque las publicaciones de Yáñez oscilan entre la creación literaria y la reflexión filosófica. Entre las décadas de 1930 a 1960 escribió y publicó diversos ensayos concernientes a temas filosóficos: “Humanismo y filosofía en México”, del año 1936, en la revista Universidad. Mensual de Cultura Popular; “Pensadores enfermos. Pensadores poetas”, “Nietzsche y el positivismo”, “Sobre la enseñanza de la filosofía” y el ya mencionado “El resentimiento en México”, todos publicados durante 1939 en el periódico El Nacional; también, “Propensión mexicana al resentimiento”, en 1949, y “De la novela”, en 1952, ambos en México en la Cultura, por mencionar algunos.

19. Los libros de ensayo que Yáñez publicó fueron escasos. Entre ellos el más destacable fue Fichas mexicanas de 1945. En esta obra recogía algunos textos de carácter introductorio a antologías que realizó sobre la cultura novohispana, prehispánica y acerca de José Joaquín Fernández de Lizardi. Sin embargo, la producción ensayística de Yáñez fue prolífica. Prueba de ello son los ensayos que escribió, a la par de la narrativa, en Bandera de Provincias (1929-1930), cuando apenas iniciaba su carrera como escritor (destacan “Idea sobre una necesidad. Facultad de filosofía” y “Contra los concursos de oratoria y otros vejámenes”) y otros más que realizó paralelamente a Al filo del agua, los cuales ya se citaron.

20. La expresión prosística del jalisciense es importante por las aportaciones en el ámbito de la filosofía, la crítica literaria, la educación, la historia, entre otros campos. Las reflexiones contenidas en los ensayos, estudios y críticas que escribió no pasaron inadvertidas. Varios intelectuales consideraron las ideas de Yáñez, respecto al ser del mexicano y al lugar de la literatura en la cultura letrada de la Nueva España, fundamentales para la comprensión del pensamiento en México. Aquellos intelectuales, por referir algunos, fueron Emilio Uranga en Análisis del ser del mexicano, Leopoldo Zea en Conciencia y posibilidad del mexicano, ambos libros publicados en 1952, y Gabriel Méndez Plancarte en varias de sus investigaciones sobre el humanismo mexicano.

21. Es indudable la relevancia de las ideas de Yáñez que están en los ensayos. A pesar de la importancia de este aspecto del escritor escasamente ha sido estudiado por los críticos. La narrativa del jalisciense es el campo preferido de ellos. Así, la investigación sobre los ensayos de Yáñez se vuelve innovadora porque muestra el trabajo analítico del autor, lo cual puede vincularse a toda su escritura. Además, el examen de los ensayos conlleva necesariamente la elaboración de una edición crítica que los contenga. En efecto, la fijación de una obra de tal envergadura tendría la finalidad tanto divulgar como impulsar la lectura, con una mirada fresca, del universo literario de Yáñez. Por otra parte, ello es necesario si se considera que la información de esta faceta del jalisciense es casi nula, tal que en la principal edición de las obras de este escritor realizada por Rangel Guerra para el Colegio Nacional, no contiene la totalidad de los ensayos que publicó, ni siquiera aparece en algún tomo los del libro Fichas mexicanas mencionado párrafos atrás. Con excepción de los estudios biográficos de Sierra, de Las Casas y de Antonio López de Santa Anna, algunas crónicas y el volumen seis que contiene otros libros de relatos histórico-biográficos, esta edición no cuenta con toda la prosa de Yáñez.

22. Es oportuno reiterar que ninguno de los ensayos mencionados ha sido recogido en libros de antologías de filosofía en México y tampoco de prosa ensayista, ni han sido editados de nuevo en alguna compilación de o sobre Yáñez. Si bien podría afirmarse que el trabajo ensayístico de Yáñez no es desconocido del todo porque es incluido en la antología de 1958 El ensayo mexicano moderno, de José Luis Martínez, el único texto que se encuentra ahí es uno que aparece en Fichas mexicanas y que además fue el “Estudio preliminar” para la compilación Mitos indígenas que Yáñez hizo en 1942.

23. Es pertinente detallar más acerca de las contadas investigaciones que han analizado la parte ensayística del jalisciense. Fueron pocos los que indagaron los ensayos de Yáñez. Por ejemplo en la Vida y obra de Agustín Yáñez (2004) del mismo Martínez y en Agustín Yáñez (1969) de Rangel Guerra. Pero los revisaron de manera somera y tampoco examinaron las reseñas que este escritor publicó. Sin embargo, hay dos académicos que sí estudian de manera más profunda las ideas de Yáñez en su prosa no narrativa. El primero es Raúl Cardiel Reyes en “El ser de América en Agustín Yáñez”, de 1950, y en “Análisis del resentimiento”, en México, de 1968. El primer trabajo se encuentra en la revista Filosofía y Letras en abril-junio, y el otro en el libro Bajo el signo de Jano. En ambos menciona brevemente las ideas del escritor jalisciense y explica lo que significan para hablar de un carácter mexicano y americano. Sin embargo, la relación entre la narrativa y estas ideas no es de interés para Cardiel. Por otro lado, alguien que sí vincula esto es John Skirius en “Al filo del agua y Las vueltas del tiempo a través de Joyce y Vico”, donde establece la concepción del tiempo que Yáñez analiza en el ensayo “Actualidad de Juan Bautista Vico”, el cual publicó en la revista Crisol en 1934. Skirius determina la expresión cíclica de la temporalidad, el providencialismo y el actuar del hombre en el mundo civil. Todo esto relacionado con la lectura que el jalisciense hizo de James Joyce.

24. Yáñez mencionó en la entrevista de los sesenta que le hizo Carballo su encuentro con la filosofía:

—¿Por qué abandonó Guadalajara y se vino a radicar en la ciudad de México? —Me vine a México porque el ambiente de Guadalajara era limitado y, sobre todo, porque deseaba estudiar filosofía […] —En su bibliografía existe un largo silencio que va de 1930 a 1940. ¿A qué tareas dedicó esos años? —Los dedique a estudiar y a enseñar. Recuerdo que por ese entonces publiqué un ensayo, de los primeros que se escribieron en México, acerca de la filosofía de [Martin] Heidegger; también publiqué otro sobre la angustia en la obra de [Søren] Kierkegaard. Fueron años difíciles, duros. Tras de la desaparición de Contemporáneos, casi no existían revistas dignas de ese nombre. […] Quise comenzar a escribir dos obras: el libro biográfico sobre Santa Anna —que nunca he concluido— y un tratado acerca de la propensión mexicana al resentimiento. Don Antonio Caso me aconsejaba que este tratado fuese mi tesis en la Facultad de Filosofía […] —¿Cuáles eran las ideas, los autores, las formas de arte que más se practicaban y discutían en México durante los años treinta? —Se advertían dos tendencias: por un lado, la de los “Contemporáneos”; por el otro, la de los “Agoristas” (que editaban la revista Agora). Los “Contemporáneos” representaban la literatura “abstracta”; los “Agoristas”, el “realismo”. Gutiérrez Hermosillo se inclinaba por la abstracción; yo trataba de identificar una y otra tendencias. Por esos años estudiaba filosofía, y deseaba fundamentar en ella la idea y el ejercicio de la literatura. Estudiando la historia de la filosofía me di cuenta que era difícil, casi imposible, ser un filósofo: entre ser profesor y ser creador, opté por lo segundo, que estaba mas de acuerdo con mis naturales inclinaciones. Si he escrito ensayos, ha sido únicamente para fijar ideas, no porque me interesase esa forma de expresión. Ahora me gustaría dedicarme exclusivamente a escribir novelas. Por esos años se discutía a Heidegger, a Husserl, tema este último de uno de los cursos de Antonio Caso. Estudié a Schopenhauer, sobre todo sus ideas estéticas. Descubrí a Rabelais […] Yo nunca he leído novedades por el sólo hecho de serlo: leo obras que están dentro de los intereses de cada una de mis épocas.

En otra entrevista de 1946 realizada por Manuel Bernal, la cual fue publicada en la Revista de la Universidad, Yáñez dice: “La filosofía me interesó siempre profundamente y sigue siendo mi ocupación preferente en mis programas de lecturas, en mis apuntes y en mis meditaciones; con lealtad, no me he sentido capaz de realizar una obra de creación en este campo, ni me atrae el oficio de comentador de sistemas o de repetidor de tópicos; por eso he perseverado en el cultivo de las letras; pero reconozco que sin preparación filosófica no es posible acometer con éxito ninguna tarea literaria”. El jalisciense, como puede apreciarse, fue alguien involucrado en el quehacer filosófico. En este autor literatura y filosofía se conjugan. Aunque él prefiriera inmortalizarse con su obra literaria es inevitable echar un ojo a las cavilaciones que hizo sobre distintos temas filosóficos que incluían el ser del hombre. Es claro que todos los escritores tienen una visión del mundo. Yáñez la tenía y la construyó y reforzó con sus lecturas de pensadores que filosofaron sobre la condición humana. Con todo esto se tendría que repensar la obra de Yáñez porque, si bien fue estigmatizado por la terrible matanza del 68, tenía la convicción de que el ser humano, el ser mexicano, puede superarse moralmente, tanto individual como colectivamente, y vivir de una manera pacífica.

25. Todas estas notas pueden conducir a varios derroteros. Quisiera señalar brevemente algunos. Puesto que el caso de Yáñez no es el único en la cultura mexicana probablemente tenga que verse como el inicio para revisar los nexos que hay entre literatura y filosofía hecha en el territorio nacional. Tanto estudiosos de la filosofía como de la literatura en México deben ampliar sus horizontes de investigación, ya que los autores oscilaban como péndulos en ambos polos de las dos disciplinas. Si se trabajara por este camino, se recuperarían textos enterrados en las arenas de las publicaciones periódicas en las que muchos literatos y filósofos participaron en el siglo XX. Posiblemente esto llevaría al rescate de obras y confección de libros editados, críticamente o no, que contribuirían a ver nuestro pasado cultural de una manera más nítida, todo ello con la finalidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra forma de trabajar en el presente del ámbito letrado. Las dos disciplinas, en comunicación mutua, fueron fomentadas por grandes personalidades en México y que en las tradiciones intelectuales lo asumimos de manera natural. Aquí también la filosofía y la literatura han convivido como hermanas de una misma familia y han crecido juntas en un rico y armonioso diálogo.