Rap triqui en la Universidad: retos de las políticas de inclusión

Ma. del Carmen de la Peza Casares

diciembre 2022 - enero de 2023

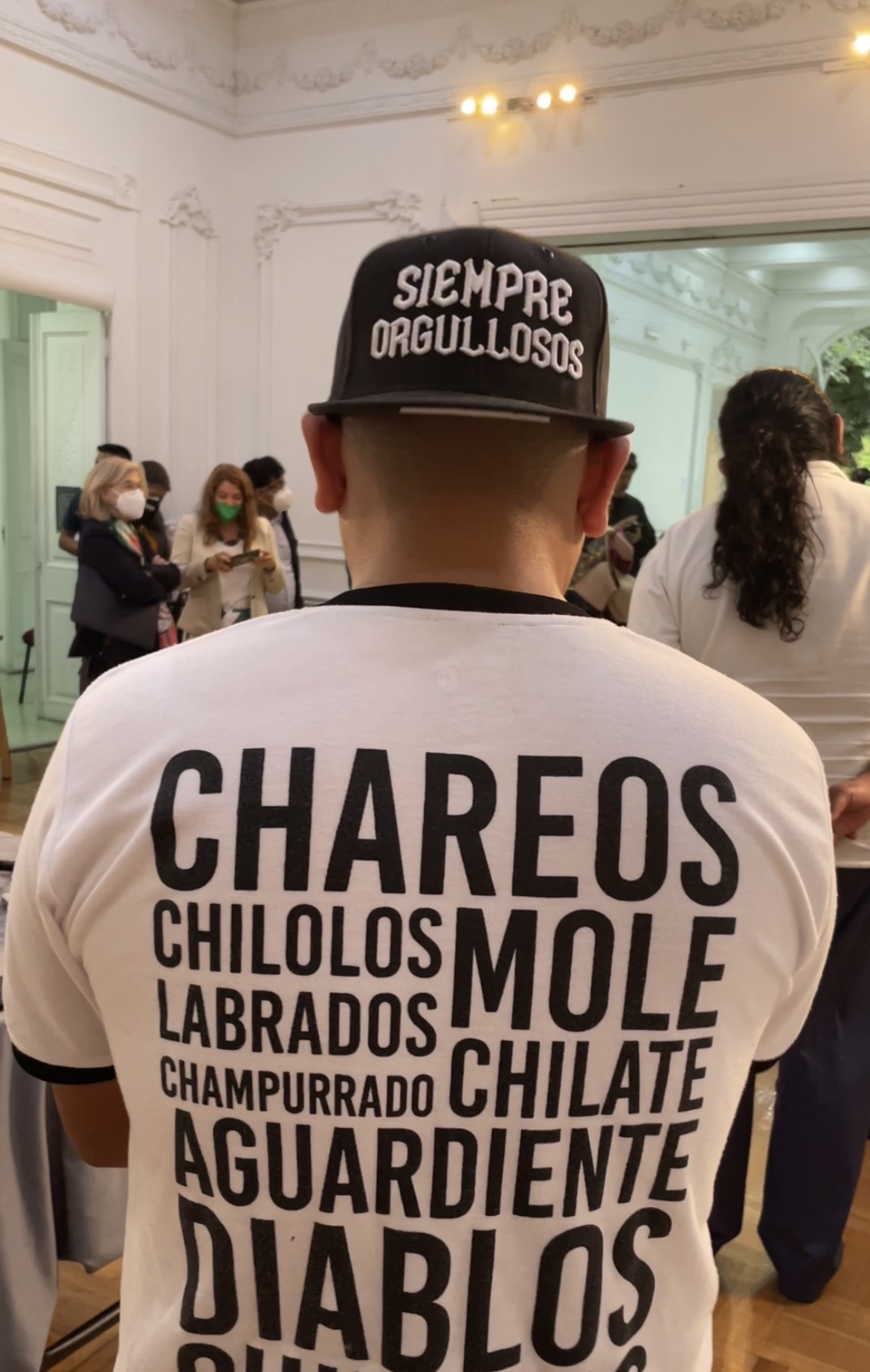

Fotografía: Grisel García

La Universidad Autónoma Metropolitana ha emprendido una “política de apertura” hacia manifestaciones culturales del entorno en el que se inscribe. Como parte de las políticas de inclusión, Carlos CGH Rap triqui ha sido invitado en varias ocasiones a rapear en las casas de la cultura de la Universidad, una práctica en curso que nos invita a preguntarnos sobre los retos y dilemas políticos que enfrenta dicha apertura.

En ese marco, el dossier del número de diciembre-enero de la revista Casa del tiempo se planteó como objetivo hablar del lugar que ocupan “las disidencias” en las agendas políticas y en las distintas manifestaciones del campo artístico. Para ello considero pertinente definir el sentido de la noción “disidencia” y el campo semántico que abarca. De acuerdo con el diccionario de María Moliner, la palabra disidencia viene del verbo “disidir” que quiere decir “separarse de una doctrina, creencia o partido” y es sinónimo de las palabras disentir y discrepar. La disidencia es entonces la “acción de estar en desacuerdo” o “la falta de acuerdo entre personas que pertenecen a la misma comunidad”; el adjetivo y/o el nombre “disidente” se aplica a la persona “que diside” es decir que se aparta de una comunidad, o de una doctrina etc.” En este sentido las disidencias son posturas que adoptan sujetos, individuales o colectivos, que toman la decisión de “apartarse” de su comunidad o doctrina de pertenencia.

El rap en lengua triqui, junto con otras expresiones musicales contemporáneas de las nuevas generaciones, carecen de reconocimiento en el “campo artístico” dominante en el que se han establecido reglas —implícitas y explicitas— para distinguir las expresiones “artísticas” de las que no lo son, estableciendo la diferencia entre el “arte” propiamente dicho de las “culturas populares” y la “cultura de masas”, calificativos con los que se designa —peyorativamente— al rock, el rap y otras manifestaciones musicales de las nuevas generaciones. Considerar al rap triqui como “disidencia” artística, me parece una forma ambigua e inadecuada de nombrarlo porque oculta los mecanismos de minorización, folclorización y exclusión de las y los jóvenes indígenas y sus expresiones musicales del campo del “arte”.

Las y los jóvenes indígenas no “decidieron” apartarse de la comunidad artística nacional, tampoco han reclamado explícitamente ser reconocidos como “artistas”; por el contrario, ellas y ellos han reclamado el derecho a “ser parte” de la nación y a expresarse en su propia lengua.

Somos mexicanos que luchan por su raíz

Conservando cada lengua

Hasta sobrevivir

Somos mexicanos que luchan por su país […]

(“México”, fragmento)

No me olvido de mi lengua

De eso estoy muy orgulloso […]

Recuerden sus raíces

No se deben de apenar

Conserven ya sus lenguas

No escuchen a los demás

(“Mi corazón quiere decir”, fragmento)[1]

Para referirnos a la relación de dichas comunidades y sus expresiones en el campo artístico, sería más apropiado utilizar las nociones de exclusión y/o marginación que la de disidencia. En ese sentido, los jóvenes raperos indígenas han luchado por la visibilidad y la inclusión de sus formas de expresión estética en sus propias lenguas en el espacio público y como resultado han conseguido el derecho a la manifestación pública de sus estilos musicales en el zócalo capitalino y en algunos otros espacios públicos, no así en los espacios reservados para el arte mainstream.

Tenemos la dicha de ya haber participado muy recientemente por ya tercera o cuarta ocasión en el Zócalo de la Ciudad de México […] Yo soy músico, también, un músico tradicional de mi comunidad; formé parte de una banda de mi municipio […] y con la cual pues tuve la oportunidad de acompañar a artistas como Susana Harp, Alejandra Robles, Susana Zabaleta, el tenor Hugo Colín y pues, bueno, también ya en distintos escenarios de aquí de la república mexicana como músico y ahorita pues en este proyecto.

Un segundo dilema ético-político de quienes escribimos desde la universidad sobre las expresiones culturales de las y los otros sujetos-objeto de nuestras investigaciones, es el de la traducción. Me referiré en este caso a los procesos de traducción que implica escribir en una revista de divulgación académica sobre la “tocada” de rap triqui que cerró las actividades del Foro de preparación al Mondiacult 2022.

En un primer ejercicio de traducción y con la finalidad de hacer llegar su mensaje a la audiencia universitaria, el rapero Carlos CGH tradujo al español[2] las canciones que rapeó primero en su lengua materna, el triqui, repertorio musical de un proyecto político-cultural que lleva a cabo en su comunidad para mantener el uso de la lengua entre los niños.

Una parte fundamental de lo que nosotros queremos hacer [es] llegar a los niños y pues es por eso que hemos elegido este género musical […] También estamos trabajando en un primer material discográfico que se llama Aprendamos triqui a través del rap […] un pequeño CD que estamos trabajando.

Escribir en este espacio sobre el rap triqui de Carlos CGH es una traducción del lenguaje verbal musical del rap al lenguaje “académico” mediado por su transcripción a la escritura. Si bien la grabación y la transcripción del rap cantado en vivo a la escritura habilitan la duración y permanencia del espectáculo en el tiempo, con la transformación del rap en escritura se pierde el grano de la voz del rapero, el ritmo del acompañamiento musical producido por el DJ, la cadencia de los cuerpos que se despliega en el espacio del escenario, la co-presencia física y el diálogo aquí y ahora —en presente y en presencia— del rapero con el público y el carácter efímero de la actuación en vivo. Hoy en día, gracias a la grabación en distintos soportes multimedia, como formas de inscripción y de archivo, es posible el acceso de audiencias potenciales a la música producida por el DJ y a las palabras de Carlos CGH, en otro tiempo y lugar. La música y las rimas si bien se separan de quien las produjo, son marcas legibles que permiten la proliferación de los sentidos.

Fotografía: Grisel García

El análisis, la interpretación y la crítica que realizamos desde la academia, transforman la experiencia musical del rap en acto de escritura para hacerlo legible a un público letrado, culto. Sin embargo, ¿qué sentido tiene traducir las rimas del rap triqui del habla común “popular” del rapero a la retórica académica?

La traducción —como señalaba Georges Steiner—[3] es a la vez imposible y necesaria e implica siempre una violencia y una pérdida de sentido de un texto creado en un lenguaje específico al ser traducido a otro lenguaje. Sin embargo, la traducción como acto de comunicación entre interlocutores que hablan distintas lenguas y se expresan en distintos lenguajes y códigos culturales siempre ha existido. En todo caso, ¿cómo podemos establecer una relación “horizontal” lxs académicxs con nuestros interlocutores, en el ejercicio de traducción de los lenguajes verbales y musicales a los lenguajes académicos, orientados a la comprensión mutua?

De acuerdo con Steiner, el acontecimiento de traducción, de traslado del sentido de una lengua a otra, de un sujeto a otro, de una cultura a otra, implica a la vez un pacto de inteligibilidad entre los interlocutores y una violencia interpretativa sobre el lenguaje ajeno al intentar acercarlo al propio para hacerlo comprensible y apropiarse de él. El acto de apropiación, de acuerdo con Paul Ricoeur,[4] no es sólo una violencia, es tambien un movimiento de acercamiento hacia el otro, e implica una transformación, una pérdida de certidumbre y de la identidad de quien traduce y de la lengua a la que traduce.

El diálogo y la traducción necesaria entre los lenguajes académicos y los distintos lenguajes y formas del habla popular implica una transformación mutua, un acto de hospitalidad de los lenguajes académicos que reciben y se dejan habitar por los lenguajes otros (no académicos), y por el conocimiento y la experiencia de la que son portadores. Es una experiencia de diálogo e intercambio mutuo que se ve compensada por la posibilidad de habitar y enriquecer los lenguajes y los modos de habla otros.

El acto de hospitalidad que hoy hace la uam para acercar y acercarse a la comunidad, reducir la distancia entre el mundo académico y la cultura “culta” y abrir sus puertas a las expresiones culturales de las y los indígenas de las nuevas generaciones, en este caso al rap triqui, es una ocasión para dejarse habitar y transformar por expresiones culturales diversas. Experiencias que sirvan para pensar(nos) como institución, deconstruir los mecanismos de asimilación, colonización, característicos de la institución universitaria occidentalizada y dejarnos afectar, transformar, por la realidad que habitamos para poder comprenderla, y trabajar en conjunto y horizontalmente con las comunidades, de las que la Universidad es parte, por un mundo diverso y plural donde quepan muchos mundos.

[1] La transcripción de la letra de las canciones y las palabras de Carlos CGH fue realizada por Mariana de la Cruz.

[2] Un ejercicio de traducción al que él está acostumbrado desde que ingresó a la escuela primaria cuando llegó a la Ciudad de Huajuapan de León a la edad de seis años.

[3] George Steiner, Después de Babel. Aspectos de lenguaje y traducción, fce, México, 1995.

[4] Paul Ricoeur, Sobre la traducción, Paidós, Buenos Aires, 2005.