Notas sobre ser una mujer artista

Fabiola Eunice Camacho

diciembre 2022 - enero de 2023

Ilustración del libro The Cottager and Artisan 1890, publicado por The Religious Tract Society, en Londres. Imagen: Getty Images

Pensarse artista siendo mujer se sostiene de un doble ejercicio: ser consciente del desdoblamiento ante los roles tejidos desde los mandatos heteropatriarcales que contribuyen a la obstaculización de la constancia, y el que se forja desde los diversos imaginarios que las propias mujeres hemos construido. En ambos se encuentra toda una arqueología de imágenes, un cúmulo de fantasías y terrores diurnos, mismos que también nos han llevado al silencio, al juego perverso de quienes todavía disfrutan sentirse en el siglo xvi y fantasean con quemarnos cobijados por la ley.

En el momento en que una de nosotras decide que su deseo es ser artista, una línea del tiempo se mueve, todo lo que se conocía antes dejará de tener sentido: una mujer decide ser artista y el mundo no vuelve a sentirse como el eterno estadío de la cacería de brujas. Hay que comprender que dicho desdoblamiento se presenta ante la crítica del mundo, qué otra cosa si no es capaz de soltar una bomba de esta naturaleza. Es, en definitiva, una declaratoria el advertir que desde ese momento se preparará toda una insurrección, y que claramente esa línea del tiempo que en un instante cualquiera se ha abierto será el intersticio que lleve a la configuración de un nuevo mundo.

Acaso una utopía, pero distinta a la engendrada en el mundo binario, en ocasiones se parece más a cualquier metáfora que emerge desde nuestra cuerpa; la tensión se dispara en cada etapa vital, todos nuestros periplos confirman que la red de cambios se constituye de manera orgánica y es nuestra naturaleza, también la del deseo trans. Las metáforas del cuerpo hablan gritan, ronronean, porque el deseo es tan grande que la voz no puede constreñirse, quizá porque antes de que el deseo de ser una mujer artista se extienda, un desdoblamiento lo precede: el deseo de ser mujer y emanciparse desde ese lugar.

Mujeres trans, mujeres, todo tipo de mujeres que una mañana musitaron para sí y se abrazaron a la propia alteridad y, entonces, dejaron que esa fuerza capaz de resucitar el deseo de Molly Bloom emergiera y se hiciera resonar. Una mujer escribe; primero, en secreto, se da cuenta que le es posible hilar una serie de palabras que han aguardado desde antes, desde una tradición que le subyace incluso desde el propio miedo. En el siglo xvi, en plena época de la cacería de brujas, las mujeres que se reunían para platicar con otras mujeres o que incluso exponían sus quejas eran apresadas y torturadas. Silvia Federici, en Brujas, caza de brujas y mujeres, admite que el principio básico de supervivencia era ser obediente ante los mandatos de la iglesia y la monarquía, por lo que a aquellas que no cumplían tal obligación se les castigaba:

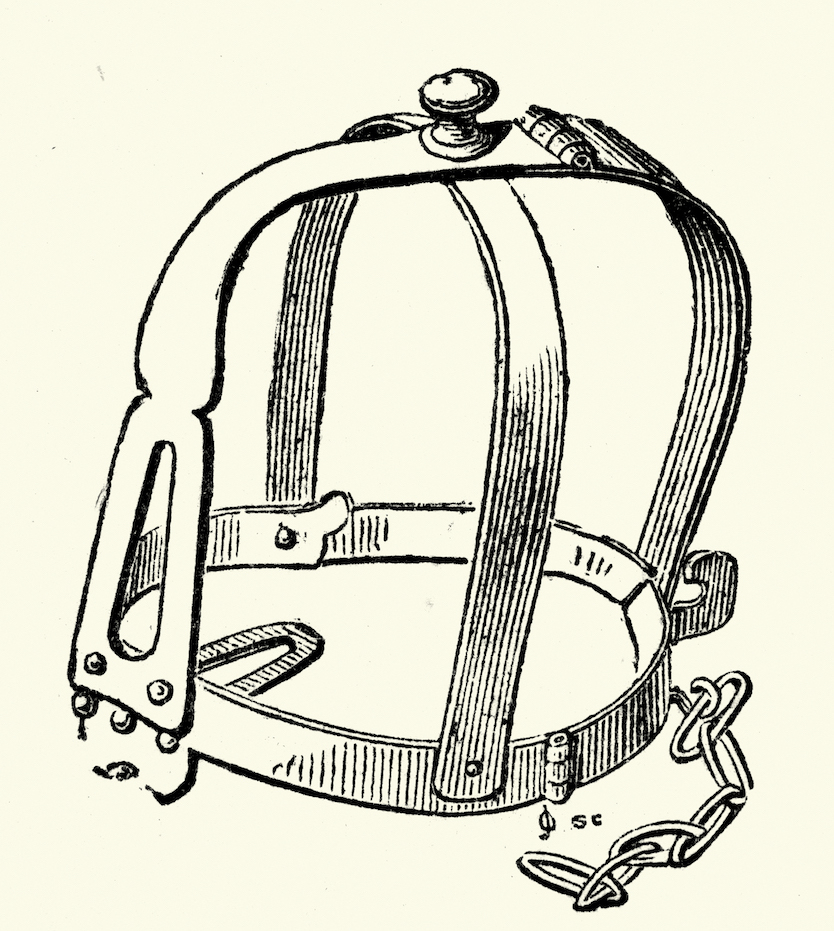

La obediencia era la principal obligación de la esposa —como no dejaba de inculcar la literatura de la época —, impuesta por la iglesia, la ley, la opinión pública y, definitivamente, por los crueles castigos dictados contras las “regañonas”, como el scold´s bridle, también llamado branks [bozal o máscara infamante], un sádico artilugio hecho de metal y cuero que desgarraba la lengua cuando una mujer intentaba hablar. Se trataba de una estructura de hierro que se cerraba en torno a la cabeza y que tenía una brida, con unas dimensiones de unos cinco centímetros de largo y dos y medio de ancho, que se introducía en la boca de la mujer y quedaba encima de la lengua, presionándola; a menudo la brida estaba tachonada de púas que herían la lengua de la castigada en cuanto la movía, con lo que se le impedía hablar.

Junto con los sistemas de biopoder —la manera más simple y devastadora de marcar generaciones de librepensadoras—, el silencio se convirtió en tradición —acaso quienes encontraron cobijo entre altos muros, como es el caso de la sacerdotisa que siempre pensó en la “científica oficina”, pudieron escapar del terror y con él la renuncia a ser mujeres—, y no quedaba nada más que el conocimiento de sí y aguardar una espera de casi tres siglos para que, de pronto, Molly saliera de la cama. De manera repentina se desdobla, no sale de sí; en realidad, exclama desde lo más profundo; sale de las hogueras y abre esa presa, las palabras surgen como líquidos vitales, se vuelve preciso salir de la trampa del silencio para suprimir la extinción. No es extraño que las construcciones sean tan orgánicas: se enuncia desde la cuerpa e incluso sus prótesis: la casa, la crianza, la búsqueda son los espacios de los que mayor conocimiento se tiene cuando la mirada ha recorrido cada palmo de aquello invisible aun en esta época —¿acaso la cultura de los cuidados no es algo de lo que se está hablando con mayor interés? —. La cuerpa se vuelve texto, llena la página, la lengua se repara y poco a poco olvida los horrores de la tortura. Heléne Cixous, en La risa de la medusa, da cuenta de su propio proceso para salir del silencio y adentrarse en sus propias oquedades, para exclamar que es necesario escribir el cuerpo:

Es necesario que la mujer escriba su cuerpo, que invente la lengua inexpugnable que reviente muros de separación, clases y retóricas, reglas códigos, es necesario que sumerja, perfore y franquee el discurso de la última instancia, incluso el que se ríe por tener que decir la palabra “silencio”, el que apuntado a lo imposible se detiene justo ante la palabra “imposible” y la escribe como “fin”. En cuerpos: las mujeres son cuerpos, y lo son más que el hombre, incitado al éxito social, a la sublimación. Más cuerpo, por tanto, más escritura.

Al escribir la cuerpa, la cartografía que dibuja primero la tradición del silencio y después la de la insurrección traza no líneas de fuga sino, por el contrario, vastos territorios desde los cuales se narra de manera polisémica —en realidad performática—, y redistribuye la propia economía y las formas de producción, sea lingüística, pero también financiera. Una mujer se enuncia desde el arte y la lógica de la división sexual del trabajo cambia de manera definitiva y desarticula el lugar que tradicionalmente se le dio a su condición: ya no es un dispositivo de reproducción, no más ser un ente capaz de crear fuerza de trabajo —también libera a su prole— sino que produce para sí.

Brida de regaño. Imagen: Getty Images

En el instante que una mujer desea ser artista, no sólo abre la posibilidad de conjugar nuevas relaciones, sino que propone, al mismo tiempo, maneras de desarticular la devastación de la especie y el proceso antinatural que el heteropatriarcado ha instaurado como fin: la acumulación del capital, las prácticas depredadoras, los ciclos bélicos, la extinción de lxs otrxs —indígenas, afrodescendientes, todas las mujeres, disidentes sexuales, personas precarizadas—, males que en una época postpandemia se desatan como el registro de una cadena de sadismo, y entonces, conjura un nuevo presente.

En el caso de la región latinoamericana, los ejemplos son variados, en el caso del performance, artistas como Lygia Clark, Ana Mendieta, Mónica Mayer, Maris Bustamante, Silvia Gruner o Regina José Galindo son ejemplos de quienes se han ligado directamente a las políticas del deseo para transformar desde su cartografía el resto de las relaciones que devienen gore por el orden de la devastación. Tienen en común no sólo haber puesto la cuerpa, sino que en cada una de sus trayectorias que encumbran las últimas cuatro décadas se han narrado desde lo personal para abrirse a un horizonte de sentido no solamente amplio, sino político; asisten a la oportunidad de enunciarse no desde las agendas institucionales, sino a proyectar desde el ejercicio micropolítico nuevas formas relacionales, estrategias para romper definitivamente con la tradición del silencio, lo que desde la lógica de las subjetividades logra desestabilizar el orden. Como lo identifica Suely Rolnik, en Esferas de la insurrección:

Pues bien, esta política del deseo es propia de una subjetividad que habita la paradoja entre sus dos experiencias simultáneas: como sujeto y fuera-del-sujeto. Una subjetividad que logra sostenerse en la tensión entre fuerzas que de esas experiencias emanan, y que desencadenan ambos movimientos paradójicos que constituyen el inconsciente pulsional. Y que logra igualmente mantenerse alerta ante los efectos de los nuevos diagramas de fuerzas, generados en la experiencia intensiva de nuevos encuentros; y tolera las turbulencias que tales encuentros provocan en su experiencia como sujeto, precisamente las turbulencias que la lanzan al estado extraño-familiar. En otras palabras, se trata de una subjetividad que se encuentra apta para sostenerse en el límite de la lengua que la estructura y de la inquietud que este estado le provoca, soportando la tensión que la desestabiliza y el tiempo necesario para la germinación de un mundo, su lengua y sus sentidos.

Ante la consciencia de la subjetividad, la oportunidad se abre camino para crear improntas de la libertad y el goce, para suprimir de la lengua la negación de sí. En algún momento, la familiaridad se vuelve otra casa, un territorio donde las mujeres artistas al negar el orden financiero heteropatriarcal suscitan lo temido, lo insospechado hace un siglo, esperanza, un conjuro contra la extinción.

Compartir

Fabiola Eunice Camacho

(Ciudad de México, 1984)

Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la unam y doctora en Sociología por la uam. Becaria de la Fundación de Letras Mexicanas en el área de ensayo de 2011 a 2013 y del Fonca en 2019. Fue finalista del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada en su edición 2020. En 2021 publicó Landscapes: escrituras móviles.