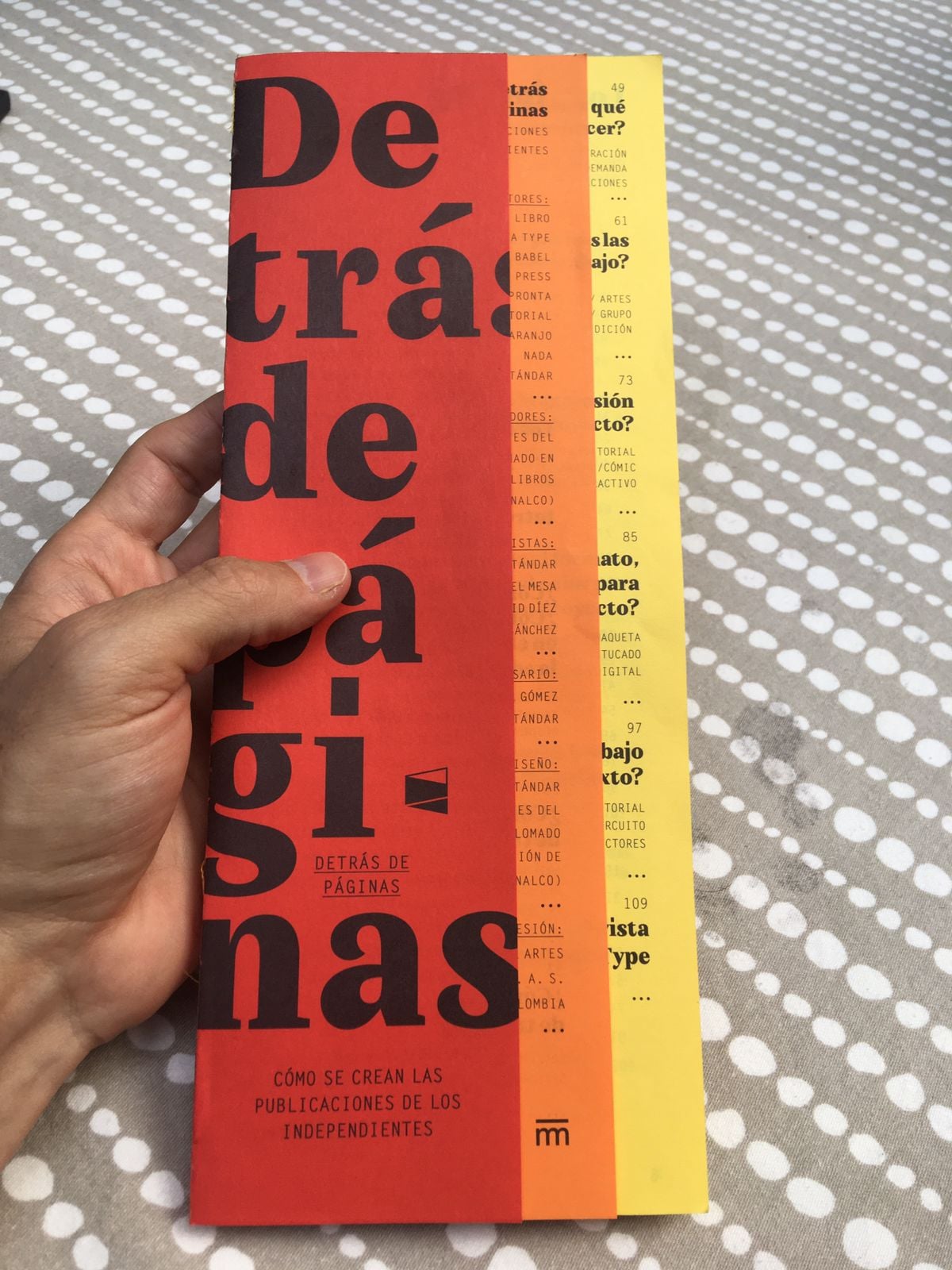

Publicar un/como manifiesto

Nuestra arma es nuestra práctica

E Tonatiuh Trejo

Octubre-noviembre de 2022

Imagen: E Tonatiuh Trejo

Los escarceos políticos entre lo publicativo y su entorno no transitan únicamente sobre el discurso de pensadores, escritores o editores; no abrasan desde el posicionamiento político frente a una realidad compartida ni desde la representación ideológica de éste; tampoco responden desde los alcances de un millar de publicaciones distribuidas clandestinamente ni mediante la reproducción analógica o digital de un pensamiento.

Los países que conformamos la región latinoamericana tenemos una larga historia de editorialidad disidente, resistente, así como brillantes y muy necesarios representantes que —en sintonía con el juego de pesos y contrapesos ideológicos que dio rostro al galimatías geopolítico y social de nuestra región continental— se ha debatido a luz y a sombra contra medios de divulgación que legitiman las formas y prebendas del poder desde la llegada de la imprenta al Nuevo Continente (el primerísimo primer publicador de América, Juan Pablos, se instaló en Ciudad de México en 1536; traía una consigna capital: imprimir libros y folletos religiosos destinados a la cristianización de los indios). Desde entonces a la fecha, las publicaciones rebeldes han estado entre nosotros, en muchas ocasiones afiliadas (afiladas) con ideales insurgentes y con una militancia opositora férrea.

No es de mi interés hacer un repaso de esta vertiente publicadora. Me interesa centrar la atención en otras divergencias editoriales cuya política se desmarca de la confrontación con un sistema político institucional que ha rebasado ya los límites del cinismo para perpetuar su corrupta desnaturalización. En estas dimensiones publicacionales —también disidentes, también politizadas—, el discurso (contenido) es modulado y adquiere una importancia igual a la de nuestras prácticas situadas en un contexto, un momento y en un espacio específicos.

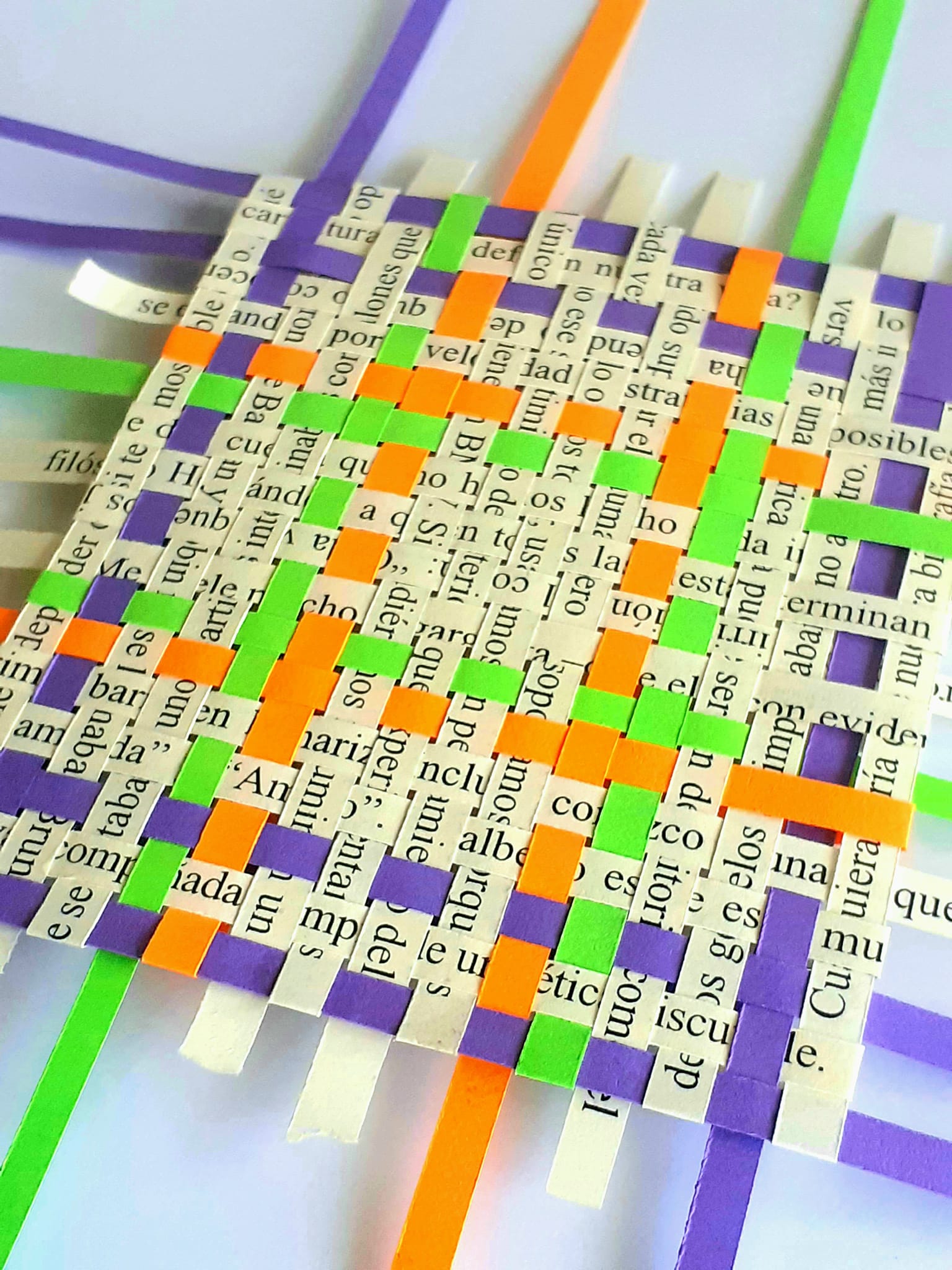

Siguen y seguirán habiendo hacedores de libros politizados, conscientes y consecuentes con una militancia política, pero el día de hoy también entendemos y buscamos extender nuestra incidencia a partir de nuestras políticas del trabajo, de políticas de colaboración, políticas de reproducción, políticas del intercambio, políticas de la circulación y de la propiedad; políticas del diseño, políticas del material, políticas de la relación entre el cuerpo y el objeto nacido del interés publicativo.

Imagen: E Tonatiuh Trejo

Dado que la política institucional se ha ido, hoy los publicadores nos estamos pensando como un conjunto de localías extendidas que se reconocen entre sí como ajenos pero familiares en la región; caminamos desde una homogeneización sostenida en códigos y prácticas uniformes hacia prácticas y códigos que aún desconocemos, con toda la intención de hallarlos y asimilarlos. Salimos de la analogía de la editorial como guerrilla rumbo a la analogía de lo editorial como órgano rizomático.

Vislumbramos imposible que hoy las prácticas políticas editoriales emerjan únicamente de una sensibilidad sobre la realidad socioeconómica de la región. No es ese el único combustible que alimenta ahora nuestra agencia. Hoy intentamos revertir el flujo de influencia creando imaginarios editoriales específicos que intentan modelar guiños cuya trascendencia consiga, a su vez, modificar situaciones in situ. No se trata más de la edición de contenidos. Se trata, complementariamente, de la posibilidad de editar el tiempo, el espacio y las relaciones interpersonales e interespaciales entre cuerpos, afectividades e intelectualidades expuestas a la contaminación de nuestros objetos-publicaciones; se trata también de las repercusiones que estas relaciones producen en su contexto, y en este sentido toda acción u omisión tiene repercusiones. No creemos en el nihilismo político.

Imagen: E Tonatiuh Trejo

En este panorama el lenguaje pierde preponderancia y por contrario se incrementa el valor del gesto; se exacerba la posibilidad de activar al lector entre líneas, sin convocar explícitamente la acción directa particular o colectiva, sino provocando su hacer político en el punto ciego del tablero institucional.

Estas políticas editoriales de extrarradio en América Latina no tratan de abonar a las métricas internacionales que definen y miden la cultura y el desarrollo; nos desentendemos de los índices nacionales de lectura e intentamos liberar este ejercicio reconociéndolo como una actividad cotidiana, simple, natural, desintelectualizada. La experiencia de lectura es plausible en cualquier parte, no sólo en los espacios que el discurso histórico ha dispuesto para ella. Por tanto, nuestra ansiedad editorial puede ser desplegada de igual manera, en cualquier sitio.

Hoy también buscamos colectivizar nuestros hallazgos, enlazarlos, amasar nuestras técnicas y procesos para que vayan desbordándose, ampliando sus radios de acción a través de acompañamientos, más o menos personales y sin embargo vivos, reales o cuando menos latentes. Contamos con la voluntad de desarticular nuestras prácticas en beneficio de un robustecimiento de las diferencias, en busca de mil formas de edición distintas; de todos los mundos posibles.

Ya no se trata de la palabra. No buscamos convencer a través de esa firmeza porque la palabra fija las ideas y el gesto las deja abiertas a la interpretación. De cualquier forma, ni el autor ni el editor saben nunca si el lector o espectador leyeron el libro que ellos publicaron, así que apostamos por la infiltración de lenguajes y teorías de otras disciplinas para buscar coreolecturas o textos-partitura o la fenomenología del libro como espacio expositivo, como pieza escultórica. Volteamos la cara a la preeminencia del texto, a la preeminencia del ojo, a la preeminencia del objeto, a la preeminencia del fetiche, de la conservación de las cosas para dejar paso a la experiencia libre del cuerpo entero en tiempo y espacio obsolescentes, porque todo, finalmente, es obsolescente. Amamos profundamente la ambigüedad de nuestra identidad publicadora, que más que huir del circuito comercial-industrial huye de los procesos que desean fosilizarla, de los hábitos instalados en cada uno de los actores de la cadena productiva del libro, a la que ahora también consideramos una cadena afectiva. Bajamos al libro de su pedestal y lo llevamos a vivir junto al mapa, junto al instructivo, junto al panfleto, al grafiti, al cartel, al tríptico, al manifiesto, a la reivindicación de un atentado.

Imagen: E Tonatiuh Trejo

La realidad de nuestros proyectos implica —como siempre ha sucedido con los proyectos fragmentarios— la autogestión y administración muchas veces de una precariedad que nos obliga a hacer lo más que podemos con lo poco que tenemos. Una precariedad que puede ser entendida como formato, como la estructura que involuntariamente promueve nuevos desplazamientos de lo editorial, futuras divergencias de nuestro quehacer. En general, no “vivimos de” nuestro ejercicio, “vivimos para” nuestro ejercicio. Y detrás de ello hay una reflexión sobre el placer sin culpas.

Cuestionamos nuestras formas y las de los demás en sitios de nuestra intimidad porque entendimos que nuestros proyectos editoriales también son cuerpos; compartimos herramientas, máquinas, tiempo, bebida y alimento porque no somos conceptos solamente. No hablamos a través de un catálogo editorial coherentemente construido, hablamos a través de cada rincón de nuestra práctica porque nuestra práctica es nuestra arma y ninguna práctica es más ni mejor que otra en ningún caso. No queremos acumular publicaciones, nos lanzamos al hallazgo de otras prácticas editoriales y publicadoras porque editar un proceso tan duro, tan lineal y jerárquico como el proceso editorial industrial es ejemplo de que todo, en realidad, es proclive a la edición. Y esto es una política mayúscula.

No entendemos la radicalidad como el extremo punzocortante de nuestras prácticas, sino como una frontera móvil y permeable que se ajusta cada vez que avanzamos en la descomposición de nuestros modelos. Todos, en este pensamiento, tenemos umbrales de radicalidad diferenciados; umbrales que en su momento habrán de negociar con otras maneras de entender la práctica editorial y el mundo en general. Resistimos, nos resistimos a dejar de resistir.

Por último, y quizás de un modo más indolente, ya ni siquiera pensamos en términos de libros y publicaciones. El juego ya no trata, y quizás nunca lo hizo, de editoriales, autores, contenidos ni lecturas; junto a este modelo clásico de lo editorial ahora hay un cascarón quebrado del cual han nacido laboratorios, colectivos, talleres editoriales; intervenciones, acciones y gestos molecularmente editoriales y publicacionales pero hijes de la plasticidad de cada mente y cada práctica involucrada en la proyección, el desarrollo, la producción, la circulación y la conservación de publicaciones. En todos estos puntos hay una posibilidad de expresión política. No es lo mismo publicar un manifiesto que publicar como manifiesto.

Compartir

E Tonatiuh Trejo

Comunicador gráfico por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Fundador, editor y diseñador del Laboratorio Editorial Esto Es Un Libro. Ha colaborado en revistas como Perros del alba, RegistroMX, CinePremier y Revista404. Fue editor de la revista Sensacional de Cineastas y socio fundador de la librería de la casa Refud.