¿El último suicidio del cine? Notas para una revisión crítica de Dogma 95

Mariana Martínez Bonilla

Octubre-noviembre de 2022

Certificado de Dogma 95 para la película de Susanne Bier Elsker dig for evigt (Open Hearts, 2001), Dogme n.º 28.

Hace más de veintisiete años —en marzo de 1995, para hablar con precisión cronológica—, se llevó a cabo en París un congreso con motivo del centésimo aniversario del arte cinematográfico. En el marco de dicho festejo, un par de cineastas egresados de la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca presentaron, mediante un elaborado panfleto impreso sobre unos llamativos folios rojos, un manifiesto de diez puntos que buscaba la consolidación de una alternativa de creación y representación fílmica mediante el “Voto de castidad”, denominada Dogma 95.

Al declarar la decadencia y muerte del cine tras los intentos de renovación llevados a cabo por las nuevas olas de la década de 1960, Lars von Trier y Thomas Vinterberg proponían una renovación formal del cine en oposición al tan aclamado cine de autor; se denominaron a sí mismos vanguardistas y negaron todo aquello relacionado con el cine de la Nueva Ola de la década de los sesenta por considerarlo un “caudal de lodo” sin repercusión alguna. Para los cineastas Dogma, “el cine anti-burgués se hizo burgués, básicamente porque había sido fundado sobre teorías que tenían una percepción burguesa del arte”.

Así, sin saberlo (o tal vez sí), al fundar esta ruptura, los directores daneses abanderaron lo que sería considerada como una de las corrientes cinematográficas más controvertidas hasta el momento. Y, más aún, en el contexto de la dominación hollywoodense y de la ampliación de los mercados internacionales, así como del despunte político y económico de Dinamarca, “¡dogma 95 es un acto de sabotaje!”, que, sin embargo, al igual que todos los movimientos de renovación audiovisual, conocidos bruta y laxamente como “vanguardias”,[1] Dogma 95 firmó, junto con su certificado de nacimiento, el anuncio de su inminente muerte, la cual tendría lugar diecisiete años después de la publicación del manifiesto, cuando sentaron las bases para lo que podría ser considerado como el último suicidio del cine.

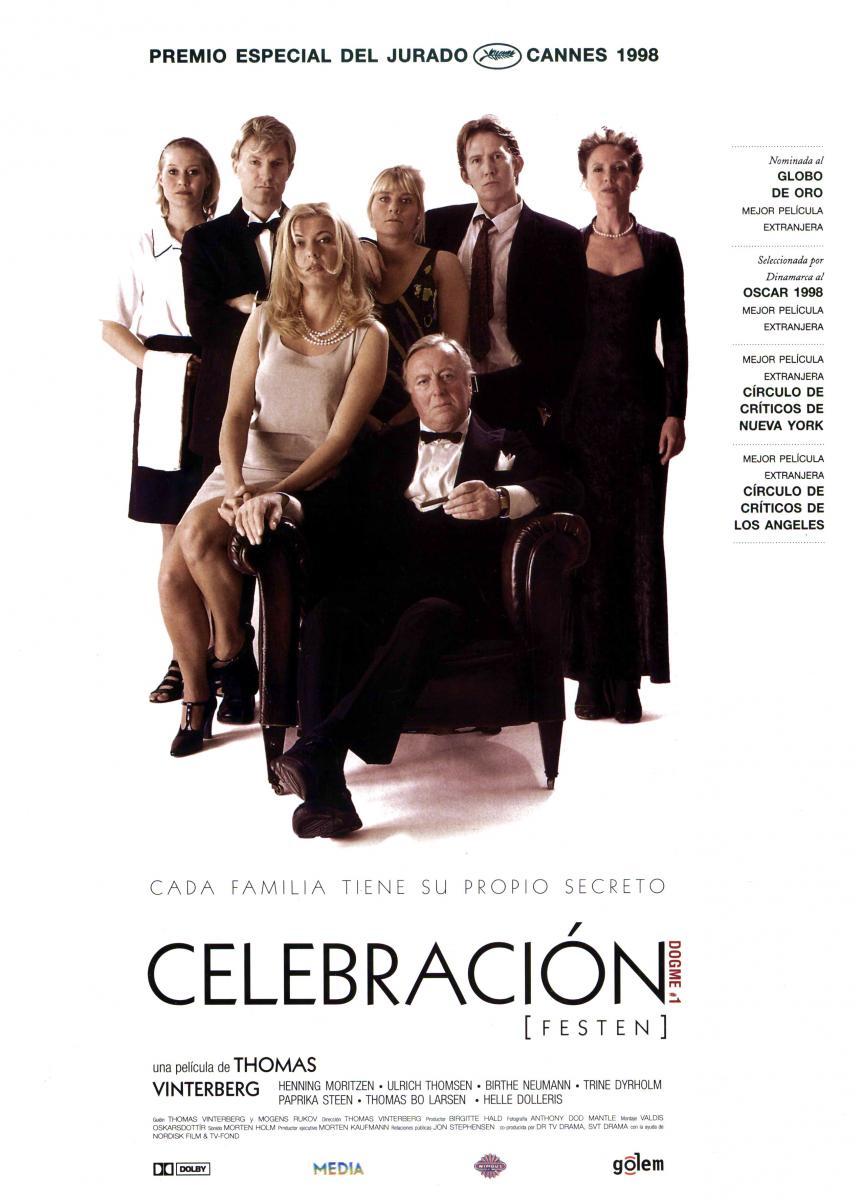

Afiche de La celebración (Festen, Dogma n.º 1), dirigida por Thomas Vinterberg en 1998

La propuesta, elaborada también por Soren Kragh-Jacobsen y Kristian Levring, significó una acción de rescate ante las tendencias del cine comercial de las décadas de los ochenta y noventa, caracterizado por el uso de efectos especiales y la artificialidad tanto en los decorados como en los trucos de montaje. Se trató, pues, de un intento más por renovar, desde sus entrañas mismas, a ese arte del movimiento que no se ha cansado de anunciar constantemente su muerte, una muerte autoinfligida siempre en relación con la traición a sí mismo, y de la cual, muy tempranamente, Jean Epstein dio cuenta en Bonjour cinéma (1921), un texto que en su momento pasó inadvertido, pero que sería recuperado por la nueva estética cinematográfica de Jacques Rancière, y ya patente en los pensamientos de Nietzsche y Bergson.

Y más aún, sería la misma traición que, hacia finales de la década de 1980, Jean-Luc Godard anotaría a lo largo y ancho de sus Historia(s) del cine (1988-1998). A saber: el empeño del cine (o, más bien de los cineastas) por contar historias, por construir fábulas mediante la organización verosímil de las acciones que registra, contrariando la lógica de “la vida que pretende imitar” (Rancière, 2018, 8).

Dicho desvío de la inteligencia maquínica del cine (esa que le permitiría registrar todo aquello que se escapa al ojo desnudo, acceder a los estados de ondas y vibraciones de las cosas, a la verdad interior de lo sensible) fue cuestionado por los cineastas de la vanguardia. Desde Dadá hasta los cines políticos, derivados de las luchas obreras y estudiantiles del mayo de 68, pasando por el surrealismo, el cine-ojo y los “nuevos” cines de la posguerra, la capacidad del cine como registro crítico de la realidad fue cuestionada mediante diversos mecanismos retóricos y estéticos.

De ello dan cuenta, como es bien sabido, los manifiestos y escritos fundadores del cine-ojo de Dziga Vértov y el surrealismo de André Bretón; los cine-ensayos de Chris Marker y Harun Farocki, y más recientemente los filmes de Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi, herederos de las enseñanzas godardianas del montaje, entre muchos otros.

Se trata, en todos los casos, de una serie de búsquedas críticas por abandonar aquellos mecanismos de espectacularización de la narración, los cuales van desde la negación del sentido y la lógica causal de los acontecimientos —como en el cine surrealista de Jean Cocteau, Germaine Dulac y Luis Buñuel— hasta el desenmascaramiento de los hechos en pos de la búsqueda de la vida como devenir y valor supremo mediante la expresión “no subjetiva del movimiento” mediada por el cinematógrafo, como apunta Miguel Alfonso Bouhaben (2011) al referirse específicamente a las enseñanzas de la vanguardia soviética encabezada por Dziga Vértov.

Ahora bien, en el caso específico de Dogma 95, cabe preguntarnos por las maneras en las cuales dicho manifiesto redefinió la relación entre el cine y la vanguardia. Es decir, ¿cuáles fueron las condiciones de su ejercicio? y, al mismo tiempo, ¿cuáles fueron sus rasgos característicos?, aquellos que, paradójicamente, lo consolidarían como una corriente cinematográfica más, conduciéndolo hacia el suicidio.

Cada uno de los diez puntos que conformaron el llamado “Voto de castidad” de Von Trier y Vinterberg hacía énfasis en la simpleza del nuevo estilo visual y narrativo propuesto por el grupo y, más aún, proponían un estilo de producción cinematográfica financiable, frente a las cada vez más extravagantes exigencias en la creación, derivadas del impulso económico de la industria en Hollywood.

Entre las características de esta ruptura estético-narrativa, cabe destacar el hecho de que todos los filmes deberían ser rodados en locaciones y sin ningún tipo de añadido visual, decorados o accesorios, lo cual conformaría la base de la uniformidad estilística a la que deberían someterse todas las películas etiquetadas como pertenecientes a Dogma 95, con lo cual la figura del autor quedaba desterrada en tanto producto burgués decadente. En las propias palabras del manifiesto: “Por primera vez, a nadie le importarán los nombres de quienes hacen las películas […] Es necesario ponerles uniformes a nuestras películas porque el cine individualista es, por definición, decadente”.

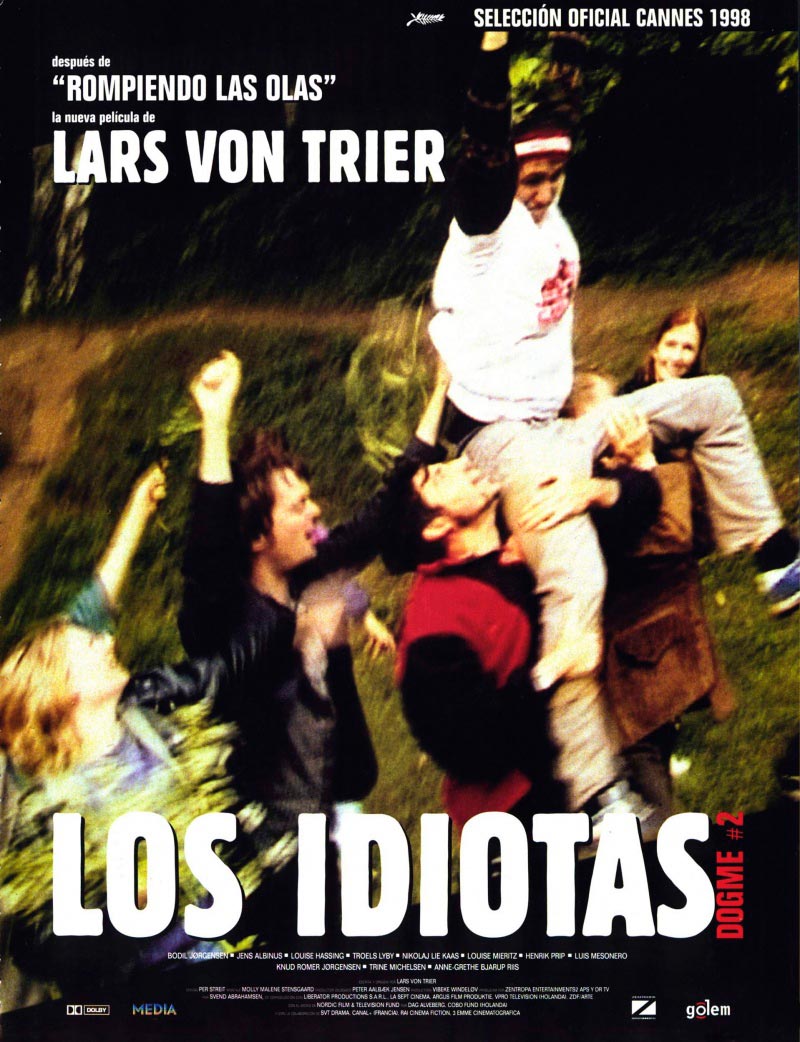

2. Afiche de Los idiotas (Idioterne, Dogma n.º 2), dirigida por Lars von Trier en 1998

De la misma manera, la cámara debería sostenerse con la mano, o en el hombro y el uso de aditamentos, accesorios, decorados e iluminación añadida estaba prohibido. Sin embargo, si fuese sumamente necesario, podría utilizarse una lámpara simple sobre la cámara. Por su parte, las películas deberían ser filmadas siempre en color y formato académico de 35 mm.

Narrativamente, ninguna película hecha según las estrictas reglas de Dogma 95 podría tener una filiación genérica; las acciones superficiales deberían quedar fuera del guion y era necesario que estuvieran situadas espacial y temporalmente en el aquí y el ahora. En otras palabras, el emplazamiento de la narración tendría lugar en locaciones exteriores, en su mayoría reconocibles por la audiencia.

De lo que se trataba era de contar historias sumamente emotivas y realistas frente a lo superfluo del cine comercial de la época, para lo cual fue necesario recurrir a un limitado uso de recursos técnicos y narrativos que, sin embargo, resultó psicológicamente muy potente, como lo demostraron los primeros filmes realizados por el colectivo: La celebración (Festen, Dinamarca, 1998) y Los idiotas (Idioterne, Dinamarca, 1998), también conocidos como Dogma 1 y Dogma 2.

En el caso de La celebración (1998), se explora el abuso sexual, cometido por un padre hacia dos de sus hijos y las trágicas consecuencias que la negación de dichos actos implicaría para una acaudalada familia que se desmorona lentamente a partir del suicidio de una de las víctimas, durante el festejo por el cumpleaños número sesenta del patriarca. Por otra parte, en Los idiotas (1998), mediante un grupo de protagonistas que se liberan de cualquier atadura moral, cognitiva y social, se configura una agresiva crítica de las políticas del Estado de bienestar danés que regulan todas aquellas conductas consideradas como indeseables.

Como se hizo patente en ambos filmes, lo que realmente importaba era la expresión de una determinada situación social sumamente dramática y sus consecuencias a nivel afectivo, y no la perfección de las habilidades técnicas del equipo de producción, o el enaltecimiento de la figura del director como genio creativo y, mucho menos, la persecución del ilusionismo, propio de los filmes de género producidos a nivel industrial hasta el momento.

En resumen, la principal intención del manifiesto danés fue la de no enmascarar la verdad mediante el uso de iluminación efectista, bandas sonoras externas o añadidos visuales que pudiesen convertir a los filmes del grupo en objetos superfluos: “Mi fin supremo será hacer que la verdad salga de mis personajes y del cuadro de la acción. Juro hacer esto por todos los medios posibles, a costa del buen gusto y de todo tipo de consideraciones estéticas”.

Lo anterior, como la misma historia del movimiento confirmó, se convirtió en una de sus principales paradojas o, mejor dicho, conductas suicidas, pues tanto la figura del genio creador, como el perfeccionamiento de habilidades técnicas fueron una constante en la realización de los filmes Dogma. En primer lugar, porque la fama de ambos directores se acrecentó a nivel mundial tras el lanzamiento de Dogma 1 y Dogma 2 y, además, porque en constantes ocasiones se ha especulado y declarado la necesidad de perfeccionar ciertas técnicas y trucos de producción para la realización de ambos filmes.

Posteriormente, siguiendo las lógicas creativas usadas en los primeros filmes Dogma un variopinto grupo de directores como las danesas Lone Scherfig y Susanne Bier, el también actor francoamericano Jean-Marc Barr, el estadounidense Harmony Korine, el argentino José Luis Marqués, el italiano Antonio Domenici, o el español Juan Pinzás, realizarían aproximadamente treintaicinco filmes que siguieron cabalmente las reglas del “Voto”.

Desde Italiano para principiantes (Italiensk For Begyndere, Dinamarca, 2000), la divertida comedia romántica de Lone Scherfig, hasta el dramatismo de Harmony Korine en Julien, el tonto (Julien Donkey-boy, Estados Unidos,1999), filme hecho por invitación de Vinterberg y Von Trier, lo que las películas producidas bajo las constricciones de Dogma demostraron fue tanto la excepcional creatividad de sus directores, como el amplio alcance del movimiento, pues su influencia se puede rastrear hasta Chile con el trabajo de Artemio Espinosa, en Residencia (2004).

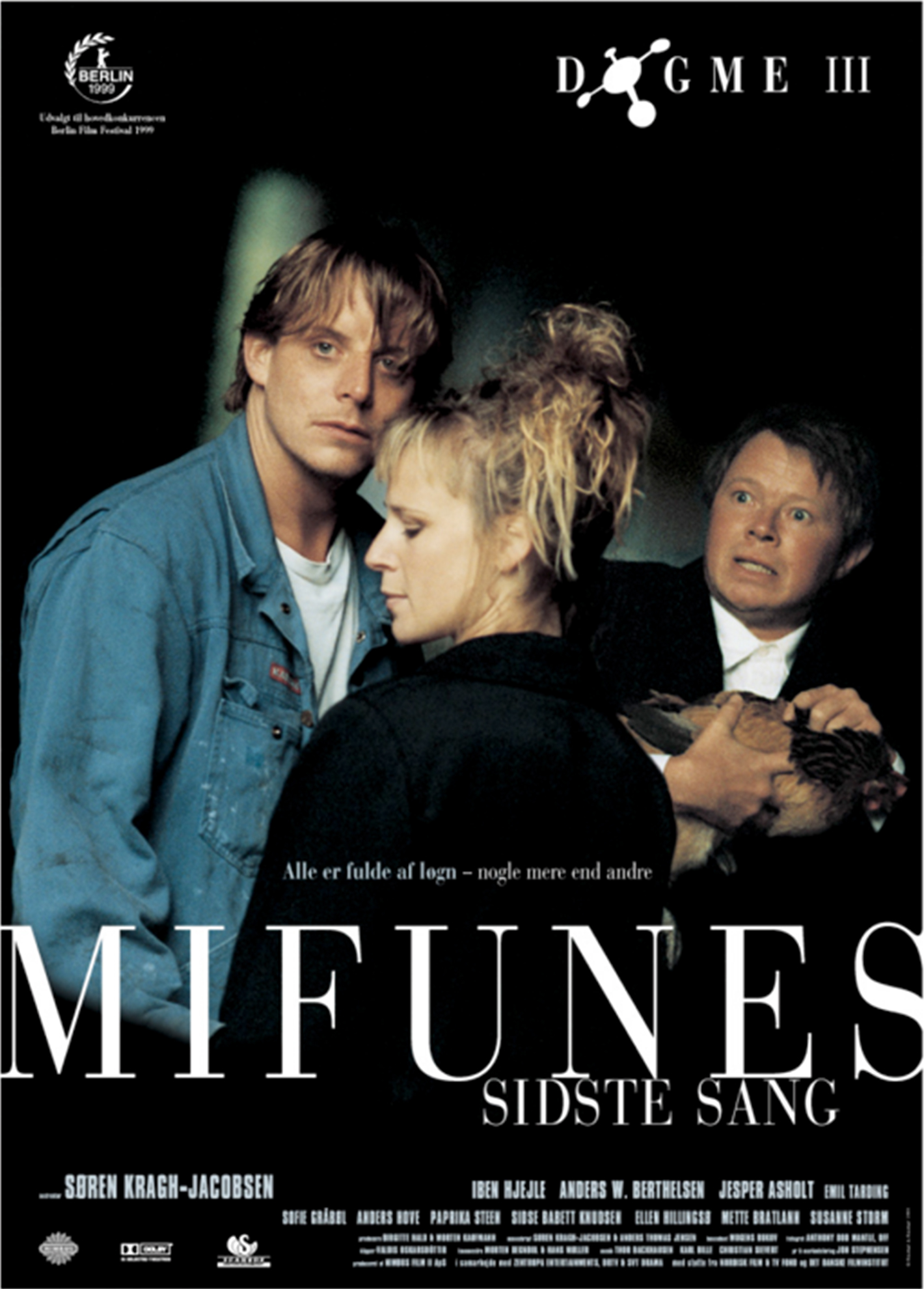

Afiche de Mifune (Mifunes Sidste Sang, Dogma n.º 3), dirigida por Søren Kragh-Jacobsen en 1999

Dicha globalización y persistencia del movimiento constituye otra de las grandes contradicciones del modelo vanguardista propuesto por Von Trier y compañía. Aunado a aquello por lo que su manifiesto abogaba, es decir, la redefinición de las coordenadas creativas y económicas del arte cinematográfico, lo cual, sin duda alguna, siguió estando presente en los filmes antes mencionados, la estandarización de las reglas como fórmula creativa mediante el proceso de su extensión e internacionalización, terminó por convertir al movimiento en una moda. Como afirmó el propio Von Trier, Dogma 95 pretendía ser una ola, y en tanto tal, ésta debería tener un carácter efímero.

Sin embargo, tras esta declaración, y a pesar de que, posteriormente, se seguirían haciendo filmes como los de Annette K. Olesen, Cristiano Ceriello y Natasha Arthy, realizados según los preceptos del “Voto de castidad”, como la gran mayoría de los movimientos de vanguardia, Dogma 95 ejecutaría su suicidio, un movimiento orgánico que ha tenido lugar en múltiples ocasiones a lo largo de la historia del cine experimental y de vanguardia, pues tras la violenta irrupción de su declaración de principios, vendría su normalización y aceptación.

Y, finalmente, al igual que todas las corrientes y movimientos vanguardistas que le precedieron, Dogma 95 cedería su lugar al movimiento de renovación estilística e internacionalización definitiva del cine escandinavo, con el cual coexistió durante algunos años, conocido como Norwave, el cual se caracterizó por su rechazo a la pureza formal impuesta por Dogma, su continuación de las historias que sirven de escenario para la crítica sociopolítica y su cercanía con el existencialismo cinematográfico de Bergman.

[1]Al respecto véase Vicente Sánchez-Biosca, Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros y fronteras (Barcelona: Paidós, 2015).