Autorretrato con consciencia. Mujeres, género y feminismo: una apuesta curatorial para despatriarcalizar el archivo

Yuruen Lerma

Abril-mayo de 2022

Alicia Ahumada Salaíz (Chihuahua, México 1956), Vivienda minera en el Barrio de San Nicolás, Pachuca de Soto, 1983, plata gelatina, 20.2x 30.8 cm.

Uno de los principales intereses de Karen Cordero Reiman como historiadora de arte y curadora feminista independiente es el de despatriarcalizar el archivo,[1] que, de acuerdo con ella, implica “construir estrategias para analizar y proponer alternativas a los ‘modelos patriarcales ligados a ejercicios de poder en el campo de la cultura y el arte’”.[2] Por ello, en cada investigación y exposición en la que trabaja, sobre todo cuando investiga material de archivo, Cordero genera e implementa estrategias feministas para visibilizar y posicionar a las mujeres en el centro del diálogo al igual que para cuestionar y transformar el sistema patriarcal. Si bien esto puede sonar como un trabajo arduo y complicado —que lo es—, no es imposible de lograr, y un claro ejemplo es la exposición “Autorretrato con consciencia. Mujeres, género y feminismo” que curó para el Centro de la Imagen (CI) a partir de material fotográfico producido por mujeres integrantes del Consejo Mexicano de Fotografía (CMF).[3] Aparte de la excelente calidad de las obras expuestas, entre las cuales se encuentran fotografías analógicas e instantáneas, collages y cianotipias, recorrerla se convierte en una clase magistral de cómo despatriarcalizar el archivo desde una apuesta curatorial feminista. En este sentido, a continuación presento algunas de las estrategias clave identificadas en dicha muestra y que considero pueden ayudarnos en nuestro andar laboral, artístico y feminista.

La primera clave es preguntar sobre el contexto del archivo, específicamente, cómo y quién lo produjo. Para esto, Cordero identificó y enunció al CMF como el protagonista y principal productor del archivo, ya que el material investigado responde a los intereses de este organismo durante las décadas de los años 70, 80 y 90 en su búsqueda por intercambiar y generar conocimiento respecto a la fotografía a nivel nacional e internacional. Más aún, ella sostiene que éste fue el predecesor del CI, razón por la cual se convirtió en su guardián y promotor lógico. Por ello, en 2018, en el marco de un seminario de investigación organizado por el ci alrededor del CMF, Cordero y la historiadora de arte Cecilia Noriega impartieron sesiones sobre mujeres, género y feminismo, y a partir de ellas presentaron una propuesta curatorial que, años después, se convertiría en dicha exposición. Lo anterior establece los posicionamientos políticos y las miradas particulares que atravesaron la producción de los documentos y de la exposición, rompiendo con la idea patriarcal de la supuesta objetividad y totalidad de los discursos históricos y curatoriales.

Paralelamente, empleando una mirada feminista, es importante profundizar sobre las dinámicas colectivas respecto a cómo el género, la raza y la clase, entre otras relaciones de opresión, configuran los procesos de exclusión de ciertas personas en los espacios artísticos. Por esto, ella se cuestiona: “¿Cómo abordamos juntxs las preguntas de género incómodas que afloran en la investigación de archivos canónicos?”.[4] Un primer paso puede ser identificar el número de mujeres y hombres artistas representadas en el archivo. Al realizar este conteo, Cordero Reiman y el equipo de investigación dieron cuenta que del total de 761 artistas incluidas e incluidos en el archivo, sólo 158 fueron mujeres. Es decir, por cada mujer artista en el archivo, hubo material de cinco hombres, lo que pone en el centro de la mesa la invisibilización de las mujeres y cómo su representación fue y sigue siendo insuficiente.

Otro paso es identificar a las mujeres en cuestión para conocer sus perfiles y su cuerpo de trabajo, con el fin de comprender el contenido del archivo en el marco de su trayectoria artística y no sólo con respecto al conjunto de documentos. Por ello, Karen Cordero comentó que había fotógrafas sobre las que sí existía información, como Yolanda Andrade, Lourdes Grobet o Herminia Dosal, entre otras, pero se enfrentó a la ausencia de referencias y desconocimiento de artistas como Ana Regina Costa u Odessa Arruda Hermano. Más allá de ocultar dicho dato, lo afirmó como uno de los tantos síntomas del sistema patriarcal y denunció el continuo olvido de las mujeres artistas. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que en caso de que llegue nueva información, ésta pueda ser incluida.

En este sentido, como estrategia curatorial e investigativa, Karen Cordero entrevistó a ocho de las fotógrafas y artistas para preguntarles sobre su experiencia, recuerdos y apreciación respecto a lo que implicó el CMF.[5] Este mecanismo posibilitó que las voces de las protagonistas fueran parte de la exposición y dialogaran desde su presente con su pasado. Dichos materiales permiten que el público tenga un entendimiento más enriquecedor y complejo de lo que significó ser mujer en el CMF, del trabajo que ellas realizaron, así como del contexto en el que participaron. Incluso se llegan a apreciar contradicciones entre sus experiencias; por ejemplo, cuando Yolanda Andrade mencionó que no se sintió discriminada por ser mujer mientras que Laura González afirmó que el CMF era un espacio heteropatriarcal donde la voz de la mujer no estaba legitimada. En consecuencia, explorar y contraponer diferentes experiencias y perspectivas es otra herramienta para despatriarcalizar el archivo en tanto demuestra múltiples narrativas sin establecer una sola línea discursiva que enuncie una verdad histórica.

En aras de complejizar las relaciones de género que se dieron en el marco del CMF, la curadora revisó los documentos, recortes y publicaciones del Fondo CMF. Encontró que, a pesar de saber que la participación de las artistas fue muy activa en los espacios de gestión, organización y expositivos, como fue el caso de las muestras “Cancionero, imágenes fotográficas” en marzo de 1982 y “Mujer por Mujer 22” en diciembre de 1989, hay muy pocas menciones sobre esto en los materiales. Cuando sí sucedió, en el texto se minimizó su colaboración. Entonces, contrastar documentos del archivo con testimonios orales y discursos de medios masivos de comunicación amplía y complejiza las lecturas respecto al CMF así como de sus integrantes.

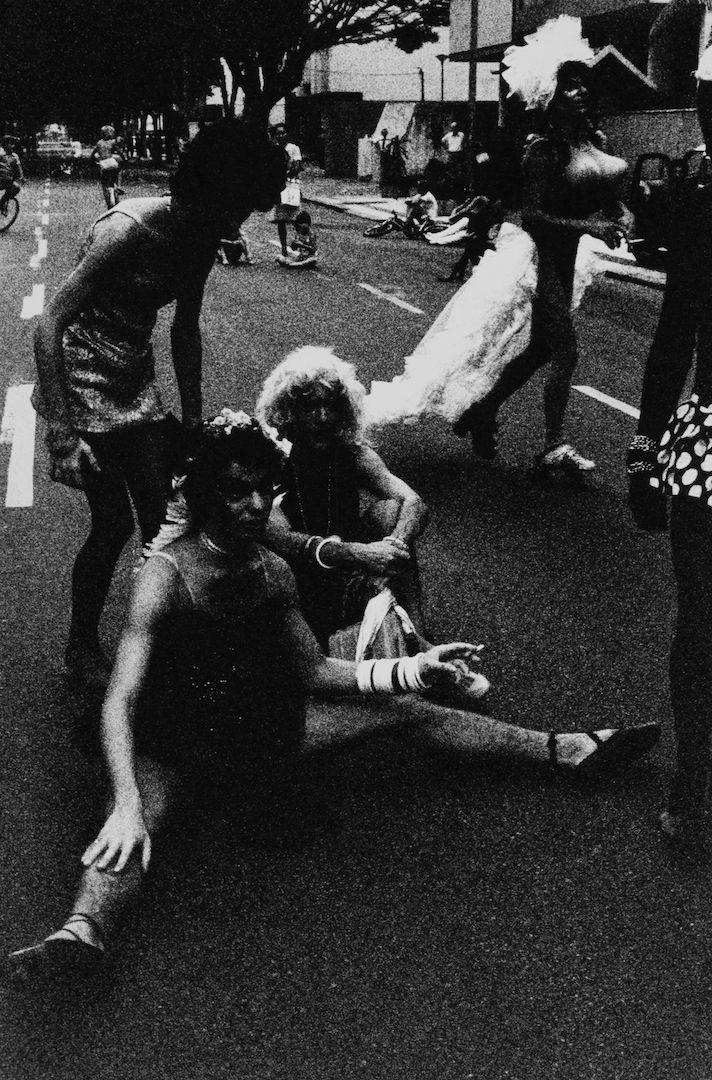

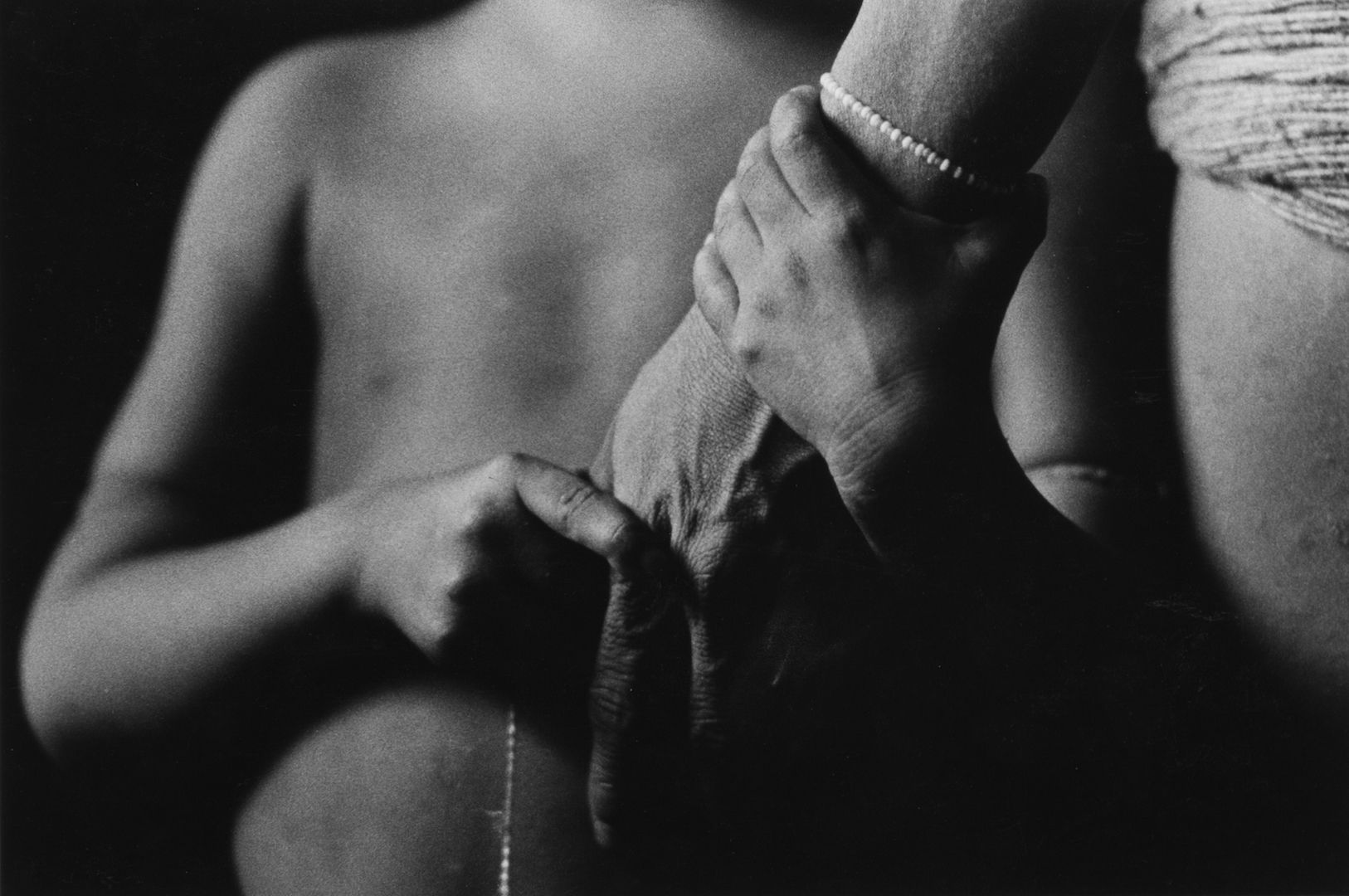

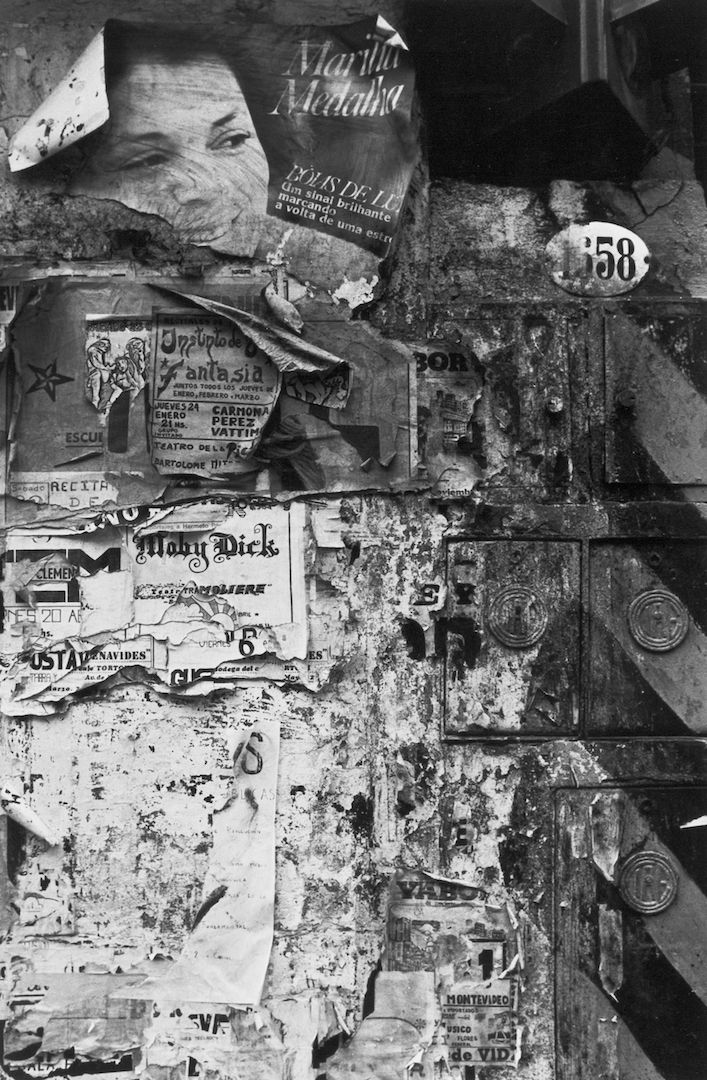

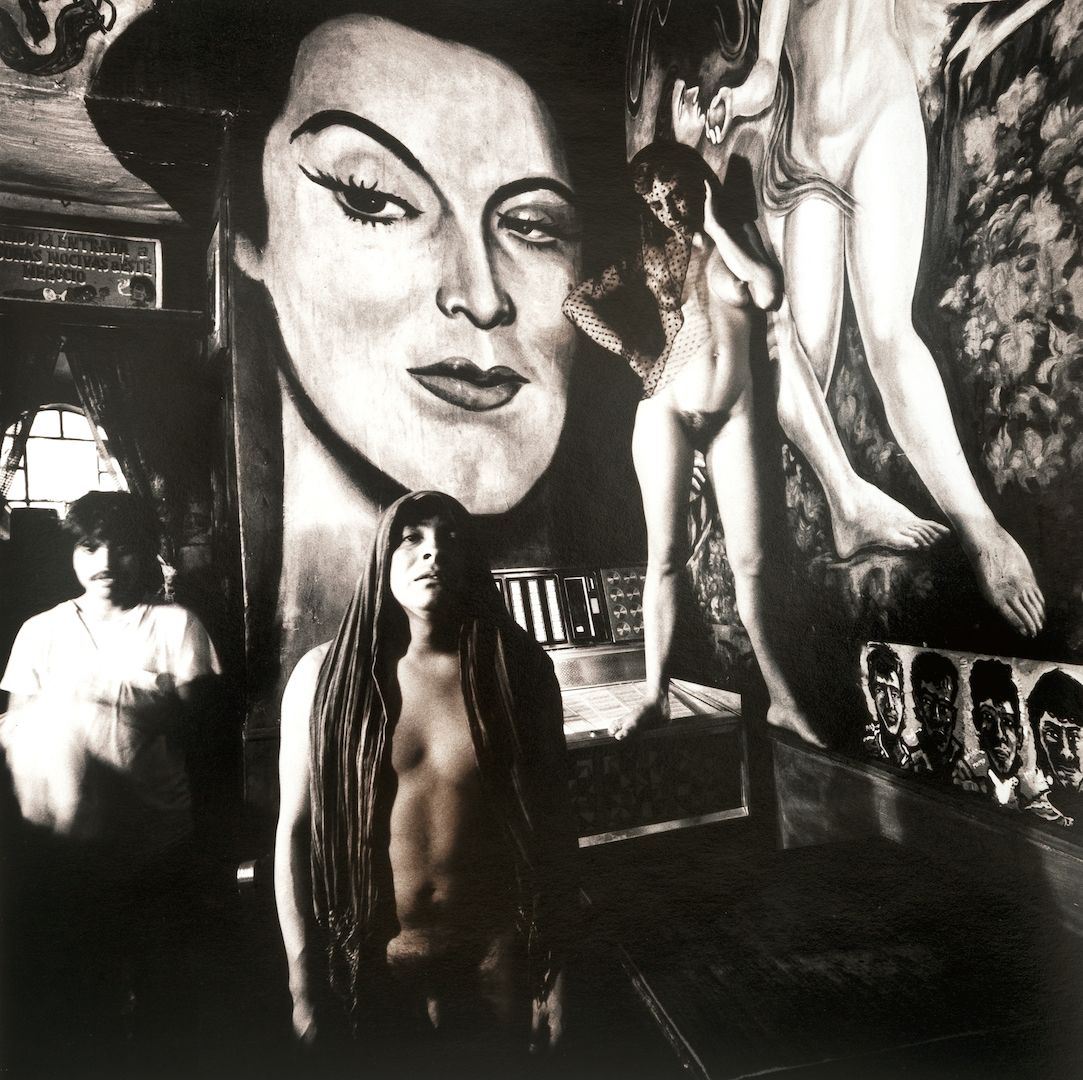

En concordancia con la propuesta de la poeta feminista norteamericana Adrienne Rich, Karen Cordero se apropió de la definición de “re-visión” para explicar su aproximación metodológica al trabajo curatorial feminista y producir otras historias que han quedado silenciadas en los discursos oficiales. Para ellas, éste es “el acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos frescos, de entrar en un texto viejo desde una nueva dirección crítica”. Tomando esto en cuenta, miró las fotografías de las 158 artistas y cuestionó su relación con el movimiento feminista del momento para profundizar sobre los “discursos corpóreos, a raíz de preguntar en qué medida el Fondo refleja el proceso de concienciación social y política de la población femenina en las décadas de 1970, coincidente con el surgimiento del movimiento feminista de la llamada segunda ola”.[6] Para ello, dividió el material en ocho módulos temáticos: “Fragmentos”, “Poniendo el cuerpo: lo performativo”, “Escenarios”, “Intimidades”, “Espacios de cuidado”, “Espacios de sororidad”, “Espacios de aislamiento” y “Gestos de resistencia”[7] que nos guían por las poéticas de las fotógrafas y nos permiten conocer cómo dibujaron con luz aquellos instantes decisivos, cómo construyeron sus lenguajes estéticos y cómo se apropiaron de prácticas artísticas en espacios públicos y privados para producir mecanismos plásticos que les permitieran resistir, denunciar, enunciar y explorar sus intereses.

Mediante estos núcleos, Karen Cordero articuló nuevos puentes de conocimiento sobre el trabajo de las artistas y el CMF, pero también sobre el contexto político y social de la época, en particular sobre la relación entre las mujeres y el movimiento feminista. Así, independientemente si la artista se consideró o no feminista en ese momento, podemos dilucidar cómo, en el marco del contexto latinoamericano, las diferentes luchas feministas surgieron desde y con sus lentes, pues se aproximaron a la violencia de género, la invisibilidad, la exclusión, el aislamiento y el olvido a partir su experiencia de ser mujer. Aunado a esto, en las obras también se articulan los actos de resistencia con los cuales comprendemos que lo personal es político y que las cuestiones como la colectividad, el afecto, la amistad, el cuidado, la apropiación de espacios públicos y privados, así como los procesos organizativos, son ejes transversales de los movimientos sociales y sus vidas.

La última estrategia que quiero compartir es el uso del humor como mecanismo para despatriarcalizar el archivo ya que de las 118 fotografías expuestas, solamente una no pertenece al fondo del cmf, a pesar de que la fotógrafa sí colaboró en él. Esto me pareció un pequeño pero enorme gesto lúdico de la curadora en tanto fisuró las supuestas fronteras fijas del trabajo con un archivo, intervino directamente en él y nos invitó a saber que no hay una sola manera de investigarlo ni presentarlo. Es decir, posicionó la idea de que los archivos están vivos, son cambiantes y modificables.

La apuesta curatorial de Karen Cordero es resultado de un arduo trabajo de investigación colectivo que duró varios años y que permite, desde una mirada feminista, abrir nuevas líneas de conocimiento para futuras investigaciones al proveer con las estrategias necesarias para comprender y conocer un momento clave en el desarrollo de la historia de la fotografía en México y en Latinoamérica. Más aún, continuando con la definición de Rich, la re-visión “es para las mujeres mucho más que un capítulo en la historia cultural, es un acto de sobrevivencia”, por ello, esta muestra es parte de la lucha para derribar el patriarcado.

[1] “De manera muy gráfica y simple se ha dicho que archivo es la suma de tres elementos: documentos + organización + servicio, pero el archivo también son experiencias situadas donde los recuerdos, el dislocamiento, la autocensura y la incomodidad están presentes. Los archivos tampoco son neutrales ni imparciales ante el borramiento, silenciamientos y la invisibilización”, en Martha Ruiz, “Salir del anonimato. Recuperación, conservación preventiva y descripción de archivos de escuelas y liceos de niñas en Yucatán (1891-1916)”, Revista de la casa de la historia de la educación, 2021, p. 27.

[2] Entrevista realizada por Yuruen Lerma a Karen Cordero Reiman el 10 de marzo de 2022.

[3] La exposición estuvo abierta del 11 de diciembre de 2021 hasta el 27 de marzo de 2022.

[4] Karen Cordero Reiman, “Despatriarcalizar el archivo: una iniciativa colectiva feminista y decolonial”, Antidogma. Revista de arte y cultura, Universidad de la comunicación, p.56.

[5] En la exposición se muestran fragmentos de las entrevistas realizadas a Lourdes Almeida, Yolanda Andrade, María Eugenia Chellet, Laura González, Lourdes Grobet, Katya Mandoki, Eugenia Vargas y Carla Rippey.

[7] En el espacio, cada módulo está construido con el título, una breve explicación del tema y las piezas de las artistas con sus cédulas. Dicha información se puede encontrar en: https://bit.ly/355U9ow

Alicia Ahumada Salaíz (Chihuahua, México 1956), Vivienda minera en el Barrio de San Nicolás, Pachuca de Soto, 1983, plata gelatina, 20.2x 30.8 cm.

Andrea Díaz-Perezache (Viena, Austria), Sin título, Tehuantepec, 1986, Plata gelatina, 16.8 x 23 cm.

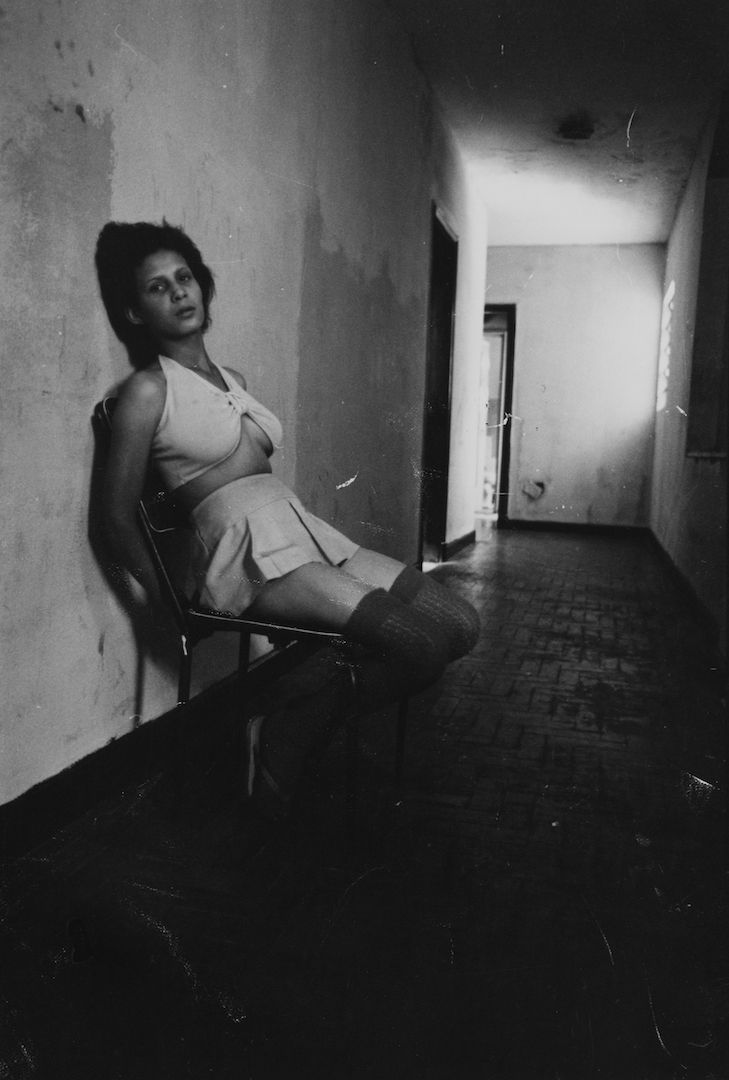

Alicia D'Amico (Buenos Aires, Argentina, 1933-2001), Sin título, de la serie Instituto de Salud Mental, Argentina, 1966, Plata gelatina, 17.5 x 23.5 cm.

Ana Regina Costa (Brasil), Hora do recreio (Hora de recreo), Rio de Janeiro, Brasil, 1976, Plata gelatina, 25.7 x 17.3 cm.

Claudia Andujar (Neuchâtel, Suiza, 1931), Sin título, Brasil, s/f, Plata gelatina, 18.8 x 28.3 cm.

Eugenia Vargas (Chillán, Chile, 1949), Sin título, México, D.F., 1986, Plata gelatina, 14.6 x 12.6 cm.

Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) Seris, Desierto de Sonora, México, 1979, Plata gelatina, 24.2 x 35.8 cm.

Herminia Dosal (México, 1945), Sin título, lugar no identificado, 1977, plata gelatina, 18.5 x 24 cm.

Kathy Vargas, Self-Portrait with conscience (Autorretrato con conciencia), San Antonio, Texas, 1980, Plata gelatina, 13.3 x 17.2 cm.

Laura González (México, 1962-), Serie del piso 1 y 2, Lugar no identificado, 1986, Cianotipia, 25.6 x 37.2 cm.

Lourdes Grobet (Ciudad de México, 1940), Sin título, México, s/f, Plata gelatina, 17.7 x 23.3 cm.

María Cristina Orive (Antigua, Guatemala, 1931-2017), Sin título, Buenos Aires, Argentina, 1980, plata gelatina, 29.7 x 19.5 cm.

Oweena Fogarty (California, Estados Unidos, 1952), El incendio, de la serie Iniciación, Guanajuato, 1987, Plata gelatina, 26.1 x 25.6 cm.

Rosa Gauditano (São Paulo, Brasil, 1955), São Paulo, Brasil, 1976, plata gelatina, 25.7 x 17.3 cm.

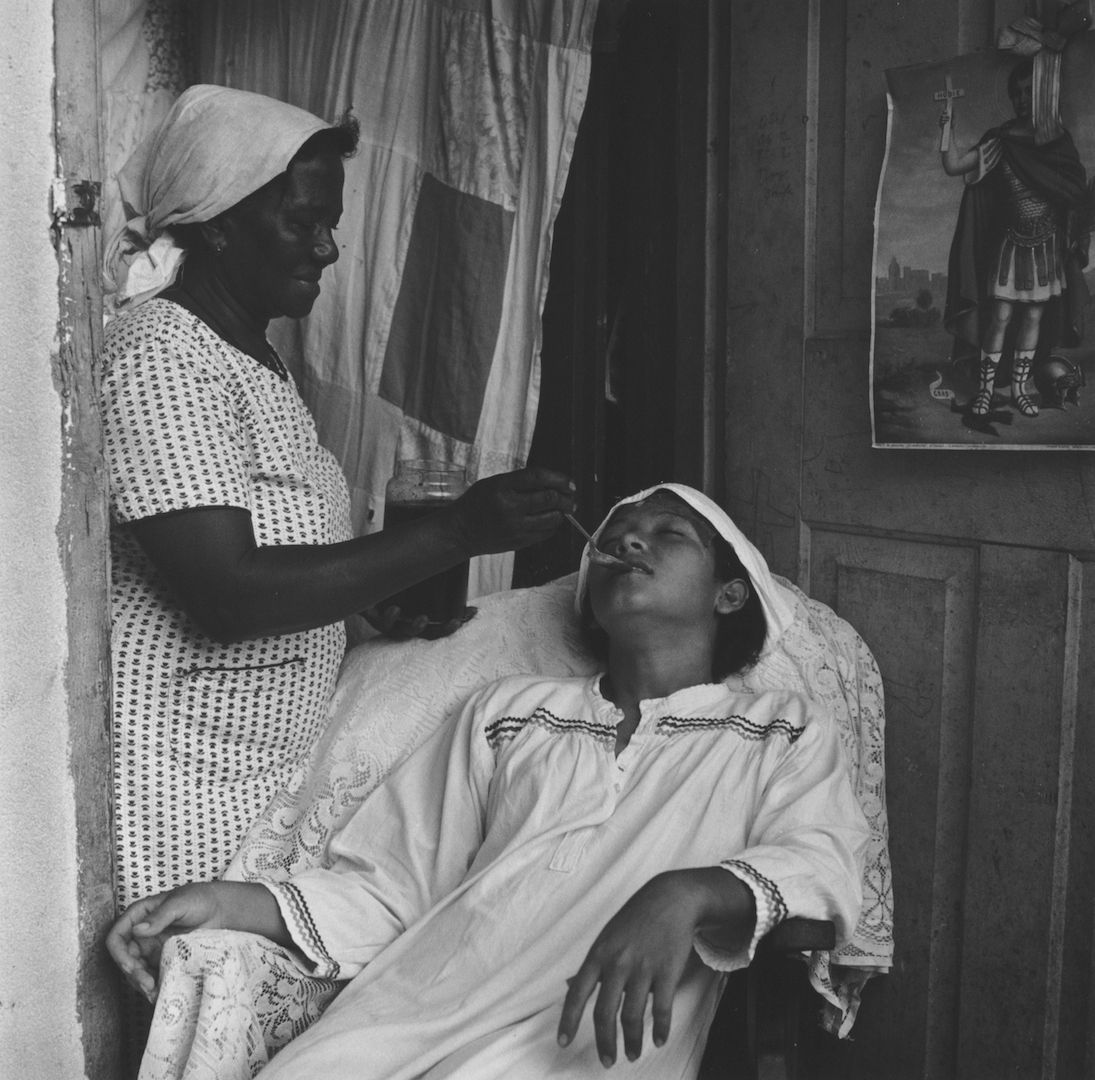

Sandra Eleta (Panamá, 1942), Josefa dando jarabe para congestión de cabeza, Portobelo, Panamá, ca. 1970, Plata gelatina, 19.9 x 20.2 cm.

Sandra Eleta (Panamá, 1942), Siembra, de la serie Las campesinas, Panamá, 1976, plata gelatina, 20.4 x 19.9 cm.

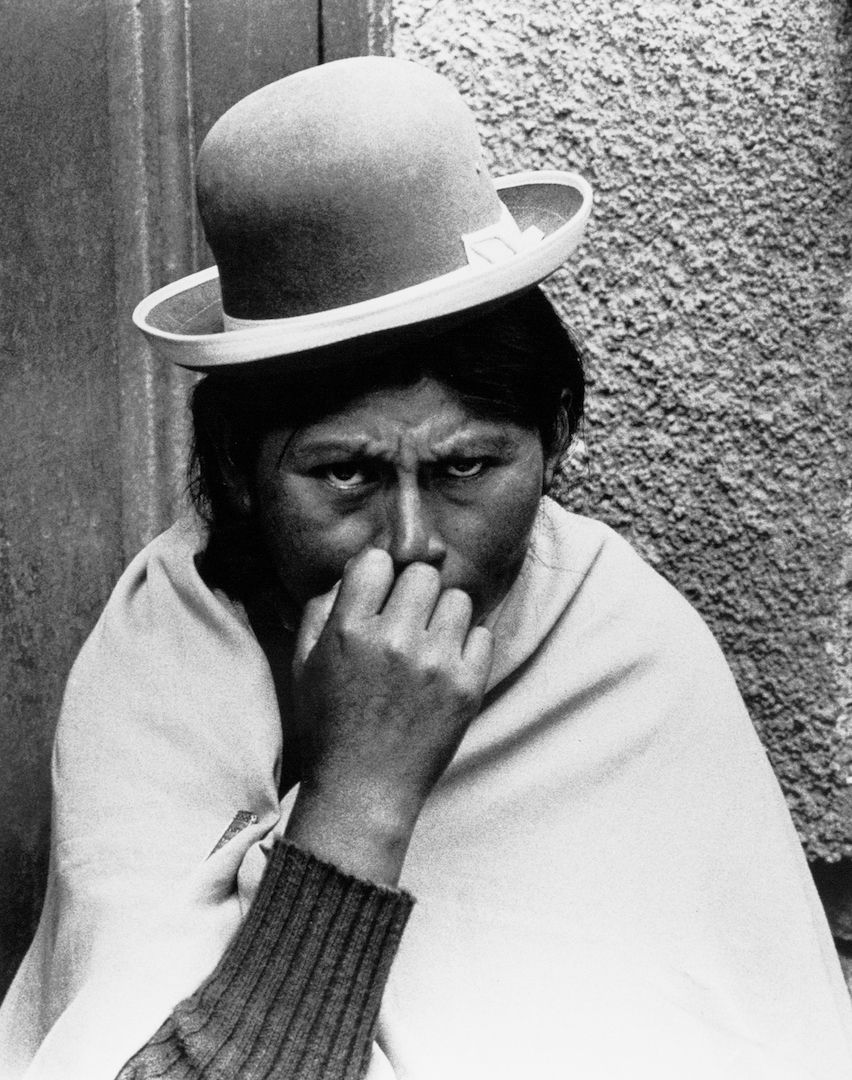

Sara Facio (San Isidro, Argentina, 1932), Sin título, de la serie Mujeres Bolivianas, Bolivia, 1979, plata gelatina, 36 x 28.6 cm.

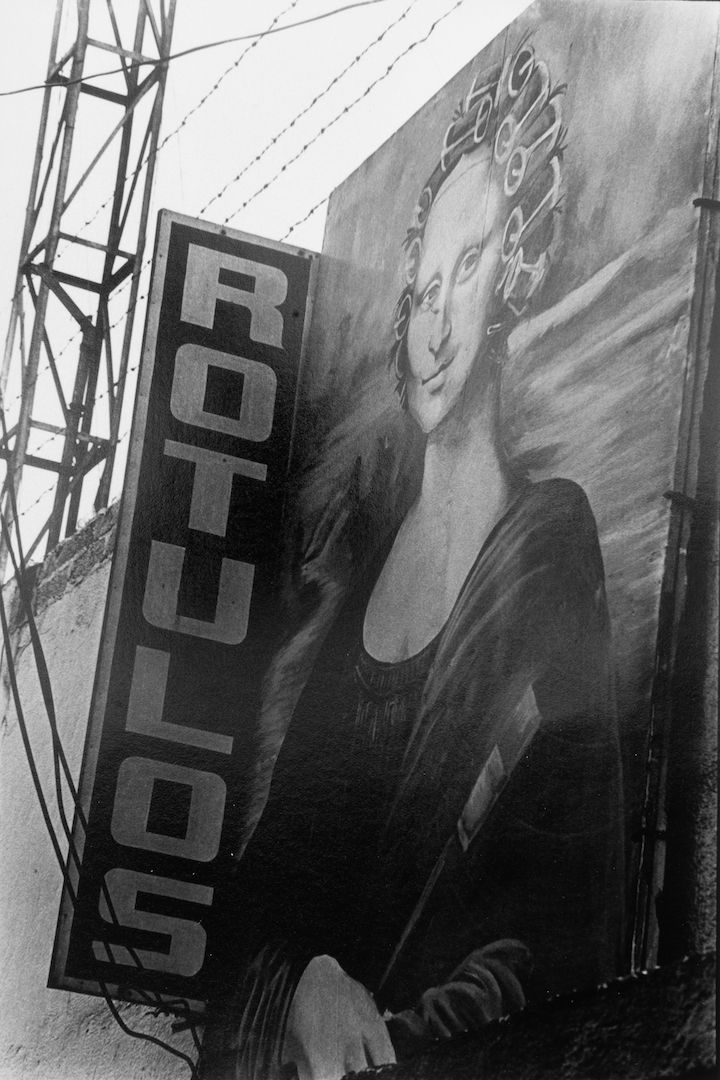

Yolanda Andrade (Villahermosa, Tabasco, México, 1950), Mona Lisa, pintora, Ciudad de México, 1986, Plata gelatina, 31.5 x 21.1 cm.

Yuruen Lerma

Feminista, activista, académica y fotógrafa. Doctoranda en Estudios Feministas en la Unidad Xochimilco de la uam. investigando el archivo personal de Trixie Mayer durante su participación en la Segunda Guerra Mundial. Maestra en Estudios de Género en El Colegio de México enfocándose en procesos organizativos de jóvenes tojolab’ales en Las Margaritas, Chiapas.