Cada cuerpo que se planta

en la calle

Amelia Aguirre

dossier

diciembre 2025 - enero 2026

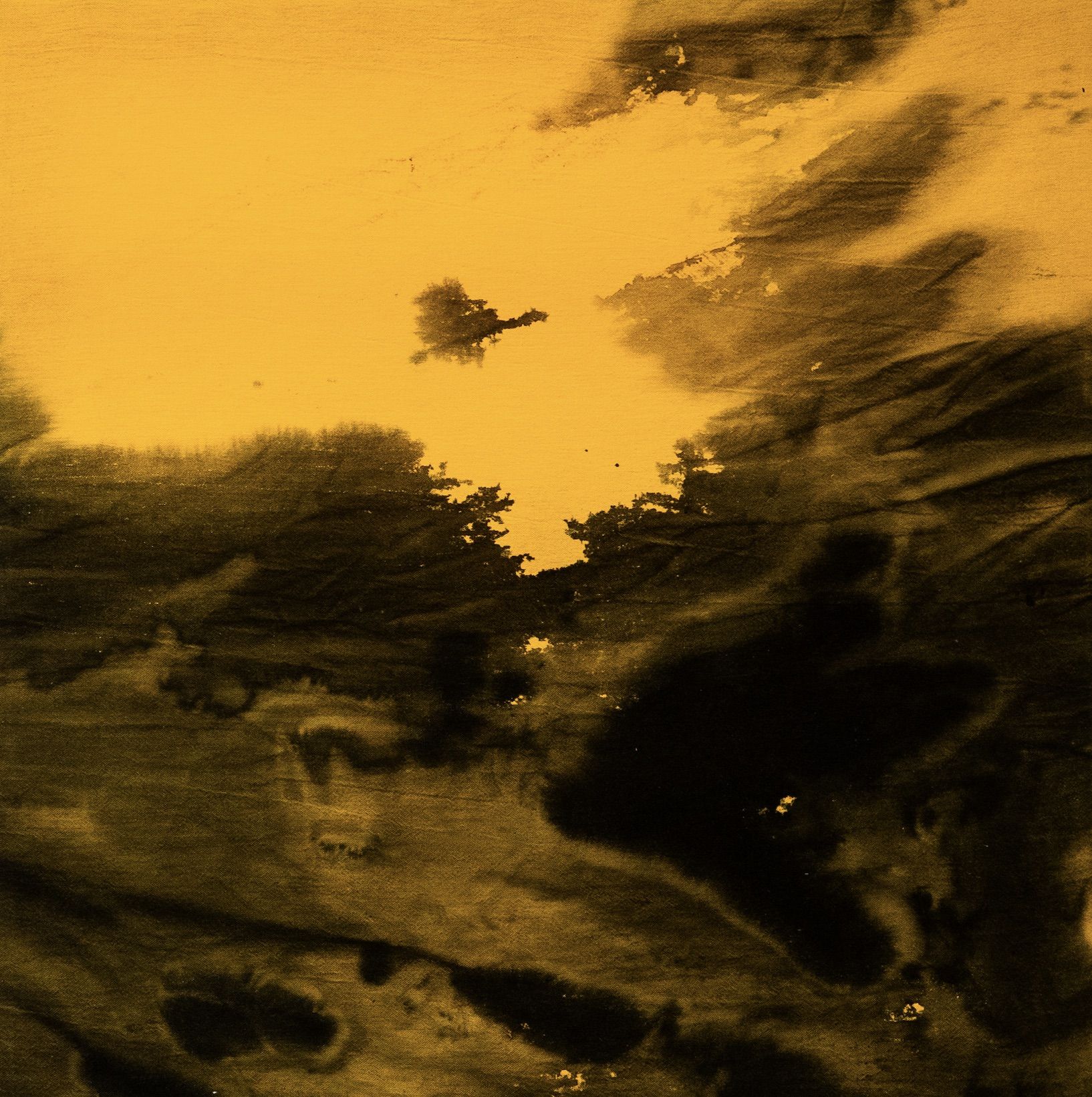

Detalle de la exposición Eco-gramas del territorio, de Eric E. Esparza Núñez, Carlos Gutiérrez Angulo y el colectivo formado por Mónica Romero y Pablo Castro, que se montó en la Galería Metropolitana de la uam entre julio y octubre de 2025. Fotografía: Ángel Emmanuel Sánchez.

Manuel Castells recuerda en La cuestión urbana que el suelo no es renovable: no se reproduce, no se multiplica. Y entonces el mercado lucra con él justo por eso: el suelo cuesta más, porque es un recurso que no se reproduce como mercancía. En cambio, la vivienda dejó de ser extensión de un derecho humano y pasó a ser instrumento de capital. “La ciudad es una relación social”, diría Lefebvre, pero hoy esa relación se expresa en cuotas hipotecarias, tasas de interés y desposesión.

Lo que antes era el lugar donde un cuerpo se recogía del mundo, hoy es el sitio desde donde el mundo expulsa dicho cuerpo: por eso hay más indigencia en las zonas gentrificadas: la otra cara de la mercantilización de la vivienda. Aun cuando las políticas de “higienización” para retirar a personas en situación de calle se promuevan como políticas públicas a favor de los derechos, no hay nada más político que el modo en que se distribuye el espacio.

La expulsión de cuerpos sin dónde habitar y las casas deshabitadas muestran crudamente una verdad: los derechos de las personas dependen de cuánto capital dispongan para pagar. Y es que el mercado inmobiliario produce su propia verdad, su propia narrativa; quien no tiene casa, es porque no ha trabajado lo suficiente.

El urbanismo neoliberal no necesita policías para ordenar el territorio, necesita legitimar el discurso de que vivimos donde merecemos vivir. La urbanización es, ante todo, una forma de control social. El acceso a la vivienda no sólo organiza el territorio físico, sino también las jerarquías simbólicas: cómo y en qué condiciones se habita. En México, esto puede significar tres horas diarias de transporte, un lote sin servicios, un crédito que se paga a veinte o treinta años. La desigualdad urbana no se mide sólo en metros cuadrados, sino en kilómetros recorridos, en cansancio acumulado, en vidas que llevan un paréntesis entre la casa y el trabajo.

El derecho a la ciudad va más allá del derecho a habitarla: tiene que ver, directamente, con transformarla, según Lefebvre. ¿Cómo transformar entonces un espacio donde todo tiene precio? La ciudad contemporánea está construida sobre la promesa de movilidad social, aunque la riqueza no se redistribuya equitativamente. Promete libertad, pero impone disciplina. Te permite habitar, siempre y cuando obedezcas la principal regla de la ciudad: consumir.

David Harvey propuso entender la ciudad como el espejo del capital: un organismo que absorbe excedentes económicos mediante la construcción de infraestructuras, pero que, al hacerlo, reproduce las desigualdades que dice combatir. La gentrificación es heredera de la industrialización y muestra uno de los efectos menos amables del capitalismo: todo lo que puede venderse deja al margen el bienestar de quien no tenga poder de intercambio de capital. Así, los barrios populares se vuelven atractivos precisamente cuando la pobreza los ha hecho pintorescos. El mercado los redescubre, les impone una estética y los vende. El suelo se revaloriza y los habitantes originales se evaporan, desplazados hacia zonas cada vez más periféricas. La nostalgia se convierte en estrategia comercial.

Detalle de la exposición Eco-gramas del territorio, de Eric E. Esparza Núñez, Carlos Gutiérrez Angulo y el colectivo formado por Mónica Romero y Pablo Castro, que se montó en la Galería Metropolitana de la UAM entre julio y octubre de 2025.

Como consecuencia, lo que era resistencia se vuelve estética para los que pueden comprarla. Pienso en las calles de Guadalajara, pues es aquí donde he experimentado cómo la verticalidad se impone como sinónimo de progreso, pero también de aislamiento. La torre es un símbolo de triunfo y encierro al mismo tiempo. Desde lo alto se ve la ciudad, pero no se la toca. Abajo, la calle se vuelve cada vez más estrecha, más privatizada. Cambian las prácticas, se camina menos. Y hay un orden invisible que separa el cuerpo que asciende del cuerpo que permanece en el suelo. Como si el cielo también se vendiera por metro cuadrado.

Pero, ¿cómo reapropiarse del espacio en una ciudad que convierte todo en mercancía? Tal vez la resistencia empiece por los gestos mínimos: los gestos de quienes plantan árboles frente a su casa sin permiso o quienes siembran milpa en un camellón como forma de resistencia, aunque llegue la policía. También los de aquellos que pintan murales en muros ajenos, ocupan, habitan, duermen donde está prohibido o a la intemperie. En esos actos hay una recuperación del sentido político del cuerpo en el espacio. La ciudad, como decía Lefebvre, no se transforma desde los planos, sino desde las prácticas. Cada uso imprevisto del espacio es una forma de insurrección.

En las calles también se construyen otras narrativas del habitar. Las personas en situación de calle, por ejemplo, reescriben la función del espacio público. Hacen del pavimento una cama; del puente, un refugio; de la sombra, un derecho. Un espejo donde los poseedores de las ventajas de la ciudad no quieren mirarse: recuerdan que el hogar no es un privilegio natural. En su intemperie se revela el fracaso del modelo que convierte la vivienda en mercancía. Y, paradójicamente, en su precariedad, conservan algo de la libertad perdida: no pertenecen al sistema hipotecario, aunque paguen con su cuerpo el costo del despojo.

Es indispensable no pasar por alto que la vivienda también es una forma de narrar quienes fuimos. No hay casa sin memoria. Cada muro podría contarse como un archivo de la desigualdad y una topografía de los esfuerzos invisibles por permanecer. Como sucede en el barrio del casco histórico de San Telmo, en Argentina, donde los habitantes resisten la gentrificación y parte de las demandas es no tener que irse de los barrios en que habitaron toda su vida. Y sobre todo, que no se levanten las placas

conmemorativas de sus familiares desaparecidos en el golpe de Estado de 1976, en el suceso que el gobierno argentino llamó “La Ciudad no para” en 2022, en la cual se remodeló el casco histórico con fines de mercantilización.

Cada ciudad es memoria a partir de las calles que la habitan. Y es que, en el fondo, el espacio urbano no se divide sólo por líneas geográficas, sino por líneas de tiempo. Hay quienes viven en la velocidad del ascenso y quienes habitan la lentitud del endeudamiento. La ciudad, vista así, es una coreografía desigual donde unos corren y otros esperan. La vivienda, más que un punto fijo, es una medida del movimiento social. Es una construcción histórica: quién puede moverse y quién puede quedarse, y cómo esos ciclos se repiten con el paso del tiempo para ciertas demografías. En ese movimiento se juega algo más que la economía: se juega la posibilidad misma de habitar el mundo.

La crisis de vivienda no es sólo falta de techo, sino exceso de mercado. Quizá el desafío no sea recuperar la posibilidad de comprar una casa, sino reinventar la idea de habitar. Habitar no para poseer, sino para coexistir. Volver a mirar la ciudad como una extensión del cuerpo colectivo, y no únicamente como un tablero de competencia. Reaprender la vida comunitaria, el cuidado mutuo, la defensa de lo común. Porque si el suelo es un recurso no renovable, también lo es la vida que lo transita. Y en ese reconocimiento tal vez resida una ética nueva: una manera de estar en el mundo que no dependa de la propiedad, sino del vínculo.

La voraz industria inmobiliaria ha convertido los vínculos de la ciudad en un espacio de distancias: entre ricos y pobres, entre dueños y arrendatarios, entre centro y periferia. En los patios, los balcones, los mercados, los barrios viejos donde la gente todavía se saluda por su nombre, persiste una idea de comunidad que se resiste a la mercantilización. Allí donde el espacio sigue siendo compartido, el poder del mercado se vuelve menos eficaz.

Harvey dice que la revolución urbana empieza cuando los habitantes reclaman su derecho a cambiar la ciudad según sus necesidades. Tal vez esa revolución ya comenzó en los gestos cotidianos: en quienes no se resignan a la soledad vertical, en quienes ocupan el espacio público para cantar, vender, amar, protestar.

No es normal que tome una vida pagar una vivienda. Tal vez el primer acto de resistencia consista en recuperar la capacidad de asombro: mirar el absurdo y nombrarlo. Habitar, en su sentido más radical, implica reclamar el derecho a existir en un espacio que no esté mediado por el precio. Cada cuerpo que se planta en la calle desafía el orden inmobiliario. Cada mirada que observa más allá del muro recuerda que el suelo no pertenece a nadie porque nos pertenece a todos. Tal vez el futuro comience cuando comprendamos que el suelo no deja de ser común. Que el derecho a habitar no se compra: se ejerce.

Compartir

Amelia Aguirre

Doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Docente. Camina y escribe sobre la ciudad.