La rutina en las ciudades modernas nos obliga a pasar ante las manchas y rayones que parecen destacar de entre el inmobiliario público como partículas de un caos que condena a percibir mensajes y gráficos muchas veces indeseados. Sin embargo, el tránsito obligado por avenidas concurridas aparece como una oportunidad única de exposición por artistas anónimos para sacar a la luz piezas disruptivas que gritan en medio del ruido de las vialidades centrales.

Es muy fácil acostumbrarse a ignorar estas expresiones, pero una iniciativa poco convencional para detenerse un momento es: ¿por qué alguien pegaría una estampa en un poste de electricidad? Parece irrelevante, en un inicio, escalar a conversaciones de corte analítico por figuras sin aparente explicación, posiblemente sin razón de ser y colocados por, según lo que uno podría pensar, pura ironía, aun así basta observar el panorama político y cultural para entender la intencionalidad detrás de “estos rayones”.

Al ubicar los espacios de concentración de la oferta artística en la Ciudad de México, es común encontrarse con museos y galerías a disposición de todo tipo de públicos, con opciones de precios que van desde la entrada gratuita hasta la adquisición de las obras expuestas. Más allá de las oportunidades para contemplar obras gráficas, parece inevitable problematizar: ¿quiénes tienen acceso a la demostración de sus obras y qué criterios se deben considerar para lograr dicho cometido? La exclusión del trabajo creativo de los sectores que no pertenecen a círculos con capital social ni económico suficiente tiene fuertes efectos en la expresividad urbana, presentando a la calle como lienzo para quienes demandan la apreciación de sus trabajos como un reclamo por la reivindicación personal.

La segregación de los espacios creativos y la calle pone en evidencia la prevalencia de un interés mercantilizado en la ocupación de lugares de arte, la cual orilla a las poblaciones artísticas a plantear dinámicas de apropiación del espacio público mediante técnicas gráficas como el sticker, el graffiti y el póster, muchas veces de autoría propia y con propósitos comunicativos variados. Las marcas de estos medios artísticos reflejan el paisaje urbano contemporáneo de un sinfín de calles y colonias de la capital mexicana, pero es destacable apuntar a aquellos sitios que forman parte de procesos espaciales que replantean su percepción y nuevos prospectos de turismo y vivienda.

Las colonias Santa María la Ribera y San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, han atraído la atención de una amplia variedad de sectores dada su popularización en la oferta cultural que representan en la actualidad. Su ubicación las presenta ante el mercado como una opción codiciada por quienes tengan la oportunidad de acceder a los servicios que se encuentran en sus delimitaciones. Sin embargo, las consecuencias de esta revalorización ponen en disputa el habitar de los locales, quienes se imponen ante una reconfiguración arbitraria en los usos de sus proximidades. El aumento de los precios de las rentas amenaza con el desplazamiento de los habitantes originarios de la Santa María y la San Rafael, cambiando poco a poco la conformación del tejido social y la infraestructura de los nuevos spots.

La atribución bohemia de ambas colonias en la Cuauhtémoc se remonta al reconocimiento de la San Rafael como la “Colonia de Arquitectos” y a la estancia de figuras como el Dr. Atl y Nahui Ollin en la Santa María, determinando a ambas colonias como focos de innovación creativa en los siglos XIX y XX, respectivamente. Su estatus original como parte de las afueras de la ciudad central fue modificada con la expansión demográfica de la metrópoli en medio de los edificios históricos y nuevos conjuntos habitacionales que albergaron a las generaciones del boom urbano.

La intersección entre la transformación espacial de las dos colonias al norte del Centro Histórico capitalino y las manifestaciones de arte urbano revela la relación directa que guardan con los síntomas de los procesos contemporáneos experimentados en las principales urbes a nivel mundial, así como por quienes transitan en sus calles al encontrar una amplia variedad de expresiones gráficas sobre avenidas altamente concurridas, las cuales forman parte de la cotidianidad en las colonias y la construcción de un espacio dedicado a la apropiación artística. A esta proposición se añade un cuestionamiento sobre la posición que ocupa el arte urbano como tal en medio de “lo establecido”, incluso en su localización e implicaciones en su consumo como consecuencia de la proliferación de obras en estos sitios.

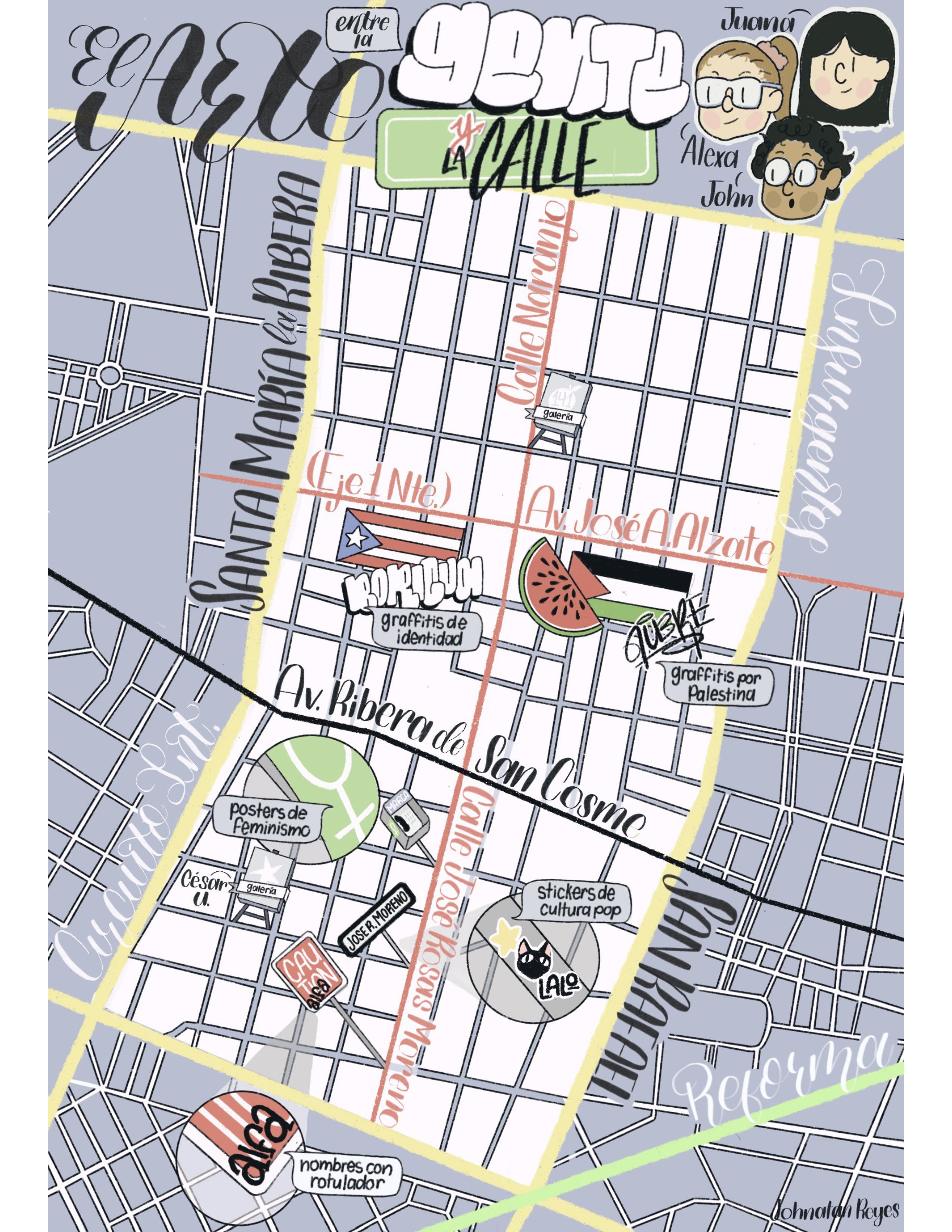

Sobre la calle José Rosas Moreno, en la San Rafael, atravesada por la avenida Ribera de San Cosme, es posible percibir teléfonos públicos intervenidos por stickers y grafiti con plumón permanente sobre temas de cultura popular y autógrafos en rotulador, ventanas de edificios abandonados repletos de calcomanías con temática de resistencia política, promocionales de proyectos independientes y tuberías cubiertas con ambos estilos. Si se cruza la avenida hacia la colonia vecina es posible notar muros con graffitis de mayor tamaño y con mensajes de apoyo a la liberación palestina y de reivindicación a las identidades transmigrantes en México, mismos motivos que se encuentran sobre el Eje 1 Norte José A. Alzate. Dicho circuito perpendicular en el trazado urbano formó parte de un recorrido realizado para comprobar la correlación entre la presencia de expresiones gráficas urbanas en espacios públicos y la ausencia de espacios asequibles para la exposición de arte en atribución a la posición de las colonias en el panorama actual y la performatividad territorial de una serie de cambios socioculturales.

Era posible identificar la presencia del trabajo de artistas en localizaciones reiteradas, quienes desarrollaban un estilo único que plasmaba un objetivo de significación de la identidad propia, con símbolos y tipografías constantes en cada lugar. Las avenidas se convertían en un diálogo aglomerado por opiniones y sentimientos únicos que reflejan una necesidad por alzar la voz. Se transmitía la incomodidad y la insatisfacción de las relaciones afectivas al mismo tiempo que se exigía la autonomía de los cuerpos femeninos. Las variaciones estilísticas y temáticas impregnan las impresiones del espacio público.

La retribución de la calle como lugar de expresividad artística, según pudimos corroborar, se trata de una respuesta directa al condicionamiento desvinculante entre la infraestructura modernista y las poblaciones que la habitan junto con la poca viabilidad de proyectos artísticos como fuente de sustento económico. La falta de terceros espacios para el desarrollo lucrativo es también una consideración importante entre las motivaciones para tomar los materiales disponibles para la realización de obras en las vías públicas. Las alternativas planteadas se tratan de esfuerzos colectivos por buscar el reconocimiento público, mostrar solidaridad con luchas sociales, responder al contexto inmediato y hacer frente a las limitaciones socioeconómicas.

La transformación del escenario urbano se encuentra estrechamente ligado a la pugna entre las exigencias del mercado en todas las expresiones y las resistencias que se generan mediante estas manifestaciones culturales. Se pueden apreciar los efectos de un mundo convulso a partir de observar lo que está pegado en las señales de tránsito como una oportunidad a la reflexión política. Particularmente, el otrora Distrito Federal se encuentra a la vista de nuevas tendencias económicas que pretenden capitalizar hasta el último centímetro de su territorio, pero a la par, las demostraciones populares ponen a prueba estos obstáculos con un simple marcador permanente o un dibujo en papel adhesivo. Un gesto de rebeldía en la forma de una pegatina que pasamos de largo de camino a casa.