Vacíos repletos de presencias: Tótem, de Unidad de Montaje Dialéctico

Carlos Alberto Rodríguez Gómez

febrero-marzo de 2025

Fotograma de Tótem, dirigido por la Unidad de Montaje Dialéctico

Walter Benjamin comprendía la memoria

no como una posesión de lo rememorado

—un tener, una colección de cosas pasadas

sino como una aproximación siempre

dialéctica

a la relación de las cosas

pasadas con su lugar,

es decir, como

la aproximación misma a su tener lugar.

didi-huberman, gracias a Ofelia Ladrón de Guevara

Tótem (2022) es un largometraje hecho por la Unidad de Montaje Dialéctico, un colectivo artístico sin rostro. La renuncia a las caretas que nombren a los autores surge de una defensa de la clandestinidad y de una disolución del yo como táctica para enfrentar a las lógicas del espectáculo desde una colectividad. En la práctica del “nosotros”, el colectivo se posiciona desde el ensayo cinematográfico como una forma de generar constelaciones de imágenes y sonidos que ponen en tensión las injusticias políticas del presente a través de archivos audiovisuales y un montaje particular.

La clandestinidad del colectivo es paradójica cuando hablamos del documental Tótem por dos razones: por un lado, la obra trabaja el tema de la violencia y la desaparición forzada en México desde un leitmotiv: el tótem; dos, cuando el colectivo invoca la desaparición de su rostro para recubrir de dignidad la banalización del gesto, el documental nos provoca a mirar lejos de la figura del autor y acercar el juicio hacia los archivos políticos dudosos, como marcos sensibles por descubrir, y así saber de la memoria desde sus antípodas: espacios liminales de personas desaparecidas y forzadas al silencio.

En algún momento de la película, el leimotiv es la historia de una cabeza Olmeca. Los interlocutores para conocer el relato son dos. Una antropóloga que investiga sobre los Olmecas y un asesor de tesis que cuenta una leyenda: el cómo se perdió la cabeza colosal en un río, sobre un barco, debajo de una lluvia torrencial, cuando era transportada lejos de la propiedad privada de un adinerado. A la investigadora el gobierno en turno le asigna ayudar en la búsqueda del rostro: una cabeza que simboliza el fallecimiento de una persona y su trascendencia a otro plano cósmico. ¿Qué cultura adoraría a una persona descabezada? La investigadora y un equipo de búsqueda se sumergen en el río donde fue vista por última vez, pero sin éxito. Solo encuentran basura oxidada, fragmentos de piezas arqueológicas, huesos humanos, pero ningún rastro de la cabeza. El presidente no deja de fantasear y cree que hallar la cabeza ayudaría a construir un símbolo para la refundación del país y así restaurar el vínculo con la ciudadanía a través del tótem. ¿Un tótem nacional? Sin embargo, el objeto sagrado está perdido para siempre. En su lugar hay vacío, invisibilidad y ausencia.

Tres términos intercambiables en el documental para referirse a los miles de desaparecidos que arrastra el país en otras aguas más oscuras e inquietantes. El río de la violencia en el país recorre incansablemente los reportajes que la película nos muestra. El tótem es misterioso y huidizo por sí mismo; el otro Tótem, la película, también busca recuperar el territorio imaginario para encontrar a un cómplice: el espectador, y hacer de las fuerzas de la naturaleza un indicador de la pobredumbre de los fines humanos. El tótem, como película o signo de piedra, son los territorios de la desaparición.

Fotograma de Tótem, dirigido por la Unidad de Montaje Dialéctico

El documental traza la cartografía de una región violenta e imposible de transitar sin hacernos partícipes de la injusticia. La situación emparenta el documental con el francés Alain Resnais, en el momento en que la Unidad de Montaje Dialéctico nos habla del decreto “Noche y niebla”: en 1941, el Tercer Reich de la Alemania nazi emitió una resolución que hizo de la tortura, la desaparición forzada de personas y otras violaciones graves de los derechos humanos una política de Estado. Se le llamó “Decreto Noche y niebla”. Las prácticas, a pesar de la crueldad, existen; a pesar de la condena mundial, ocurren. Alain Rasnais filmó un documental con el nombre del decreto en 1955 para hacernos sensibles mediante el paisaje, sin personas a la vista y con planos que visitan los lugares del exterminio: son elementos que atraen la tríada de la memoria: imágenes, movimiento y una voz en off. La relación entre Resnais y la Unidad de Montaje Dialéctico es, sobre todo, ésta. La voz señala el vacío de las presencias fugaces, el carácter no visible de personas que viven en la memoria de sus familiares, en una región liminal entre la voluntad de los buscadores por hacer de cada rincón un espacio para hacerle frente a la muerte sistémica.

Otro evento: el caso de la ciudad Boca del Río, Veracruz, una tarde de 2011, cuando en la desembocadura del río Jamapa, en el Golfo de México, dos pick up arrojaron los cadáveres de doce mujeres y veintitrés hombres en la avenida Ruíz Cortinez. Algunos cuerpos rodaron por el asfalto hasta llegar a la vía pública. Pies y manos amarradas mostraban las señales de tortura. Este hecho muestra la crueldad del crimen organizado, la impunidad y el cómo se interrelaciona con nuestra cotidianidad. ¿Nuestra cotidianidad se descubre violenta? La audacia de arrojar los cuerpos a la vía pública hace imposible no verlos, sin embargo, el acto irradiaba un simbolismo que pocos están dispuestos a descifrar. La desaparición de un ser querido dilata el dolor. Mientras no exista la prueba de muerte, no hay luto, ni descanso, para los familiares. Es otro tipo de duelo en plural. Duelos extendidos en el tiempo. El paso del tiempo profundiza la herida. La existencia de los desaparecidos es ambigua. Este tipo de ontología es una condición de los desaparecidos, que no son ni espectros o fantasmas y, a pesar de ello, acechan como tales en aquellos que los convocan en el presente y hacen de las voluntades no fantasmas para silenciar.

Tótem nos obliga a reconocer a los espacios de desaparición como lugares de contra memoria de todos aquellos que fueron borrados o desechados, para hacer de la memoria una lucha-territorio contra el silencio sepulcral impuesto por el espectáculo de la realpolitik. Aprendemos que los colectivos de buscadoras excavan en el paisaje las diferencias, los gestos del territorio que señalan los restos humanos. Para las buscadoras, el paisaje es un indicio de algo más por descubrir: el crecimiento inusual de plantas es el indicador para conjeturar que, debajo de ellas, los cuerpos humanos funcionan como abonos. Lo humano está vinculado a lo terrestre de sus raíces. Los cineastas sin rostro nos muestran los tótems perdidos de nuestra comunidad, el vínculo con lo extraordinario de la visión que no sólo percibe, camina con el cuerpo para dibujar la búsqueda de justicia.

El documental expone la desaparición forzada, la violencia y la cultura mexicana de la crueldad. Estos tres elementos se conjugan con un material rico en archivos audiovisuales que reconocen eventos desafortunados en el territorio mexicano, pero se inmiscuyen en la historia del continente y, si se quiere, del mundo. Las tácticas de la desaparición y el qué se hace con los cuerpos cuando el ojo mecánico de la cámara usa el archivo como un arma de montaje y contra memoria, nos dice el crítico de cine Ayala Blanco, es un “torrencial cine-ensayo sociopolítico abordando en frío y cerebralmente como dinamita pura el drama de los desaparecidos desde la perspectiva de una crisis simbólica global”, que hace de este tipo de cine un médium para dar territorio a la memoria de lo invisible.

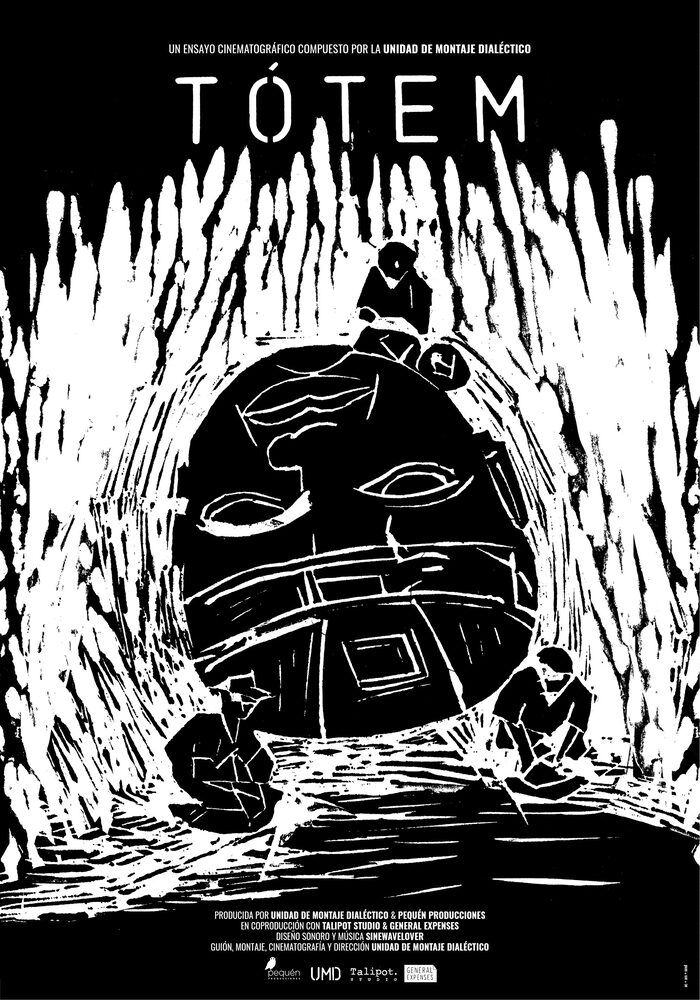

Cartel de Tótem, dirigido por la Unidad de Montaje Dialéctico, 2022

Compartir

Carlos Alberto Rodríguez Gómez

Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.