La Cristiada: rescate de un acervo fotográfico

Alfonso Salas

febrero-marzo de 2025

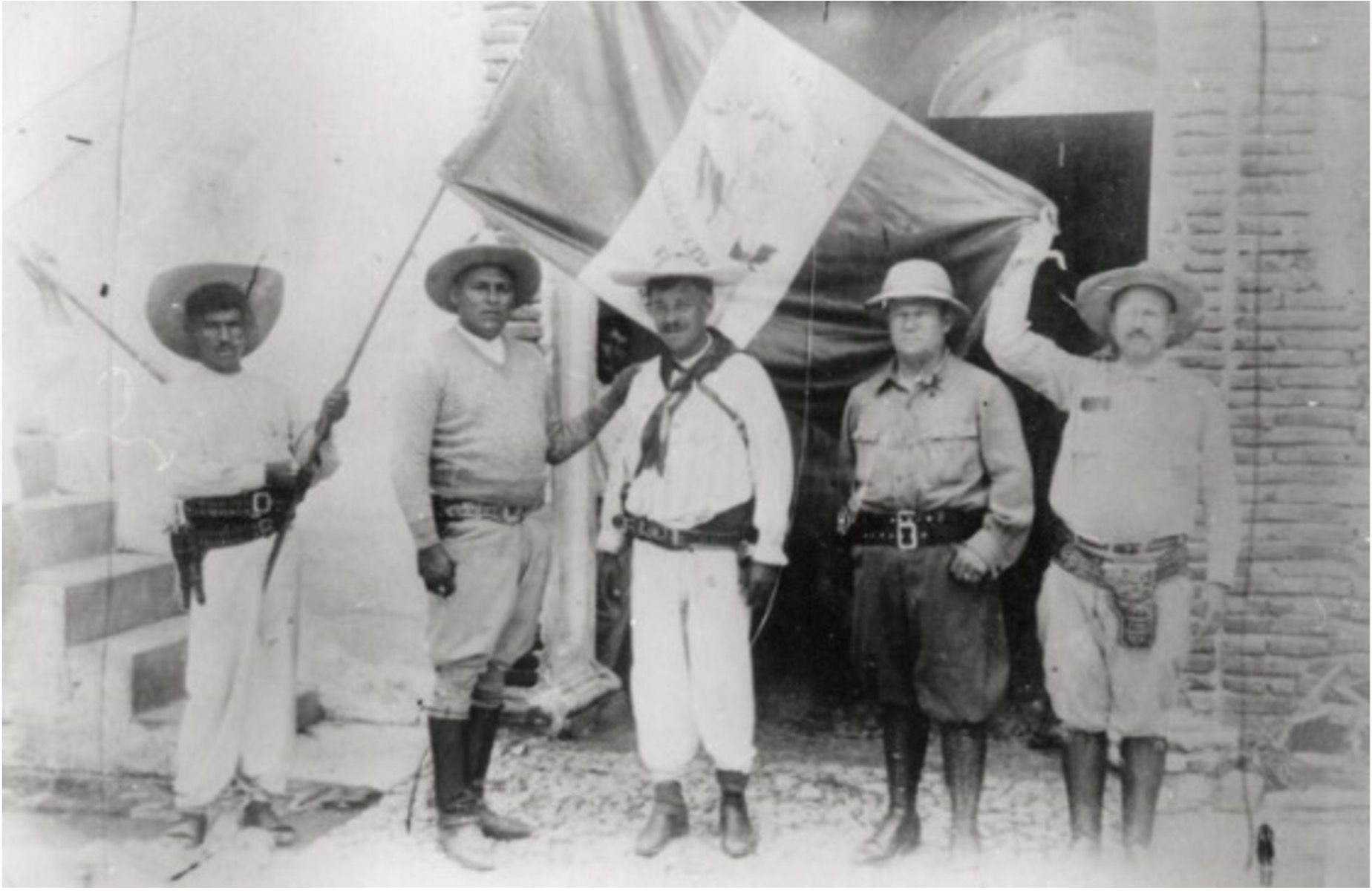

Fotografía: “Licenciamiento del General Andrés Salazar ante el General Charis”, 1929. Fotografía de Felipe V. Lleremas. Imágenes cortesía de https://cristiadacontraluz.com/

En 1965, el joven francés Jean Meyer,[1] de 23 años, entonces doctorando de la Universidad de París-Nanterre y profesor invitado de El Colegio de México, inició una investigación pionera sobre la Guerra Cristera (1926 - 1929), uno de los movimientos más significativos en la historia de México. Este episodio, también llamado por sus actores la Cristiada, fue un conflicto bélico entre el Estado mexicano y buena parte del catolicismo rural que tuvo lugar en distintas regiones del país, luego de que el presidente Plutarco Elías Calles decretara la Ley de Tolerancia de Cultos. Aunque se trata de un proceso histórico breve, sus implicaciones son profundas para la historia mexicana, pues se caracterizó por una cruda persecución religiosa que fue acallada por el aparato estatal mexicano durante décadas.

Cuando Meyer inició su investigación, la Guerra Cristera era un tema tabú. Los archivos oficiales, desde Gobernación hasta el Vaticano, estaban cerrados.[2] Según la opinión de algunas autoridades, se requería distancia temporal para poder escribir esa historia. “Las brasas seguían calientes”, era la expresión que mejor resumía el ambiente sociopolítico de la época; hurgar en ellas podía reavivar la llama de la violencia, le advirtieron las autoridades. El objetivo: disuadirlo de estudiar ese tema, pero Meyer no claudicó.

Ante la inaccesibilidad de los archivos oficiales, el investigador replanteó su método de trabajo para hacerse de información. De esta forma, con grabadora, libreta y cámara fotográfica en mano, Meyer se abocó a recoger testimonios de sobrevivientes cristeros en varias partes del país. Además de manuscritos y grabaciones, el autor recopiló y tomó fotografías durante sus entrevistas y recorridos. Estas imágenes formaron un soporte documental que hoy es posible consultar a través del repositorio digital que, por solicitud del propio Meyer, se desarrolló entre 2020 y 2022 bajo el nombre de Cristiada a contraluz.[3]

Las fotografías, junto con los testimonios escritos y orales que acompañan la investigación de Jean Meyer, contribuyen a darle densidad material a lo recabado. Las imágenes encarnan ausencias, voces rechazadas largamente por la historia oficial y sus espacios de memoria. Ante el borramiento de los individuos en la historia, la fotografía permite redimir la realidad material como ningún otro medio documental puede hacerlo. Para seguir a Siegfried Kracauer, las fotografías se ofrecen al trabajo del historiador —y de manera análoga al del fotógrafo— como huellas de luz discontinuas que habrán de reconstruirse siguiendo el hilo de los hechos, a sabiendas de la imposibilidad que representa conocer el pasado por entero. Las fotografías certifican materialmente que algo existió, pero esa existencia no es igual a verdad. En este sentido, las fotografías, bien contextualizadas y documentadas, permiten acercarse de nueva cuenta a esta obra pionera y a muchos otros aspectos más de la Guerra Cristera para revisar, analizar y darle vida a esta epopeya del siglo XX mexicano de una manera más profunda.

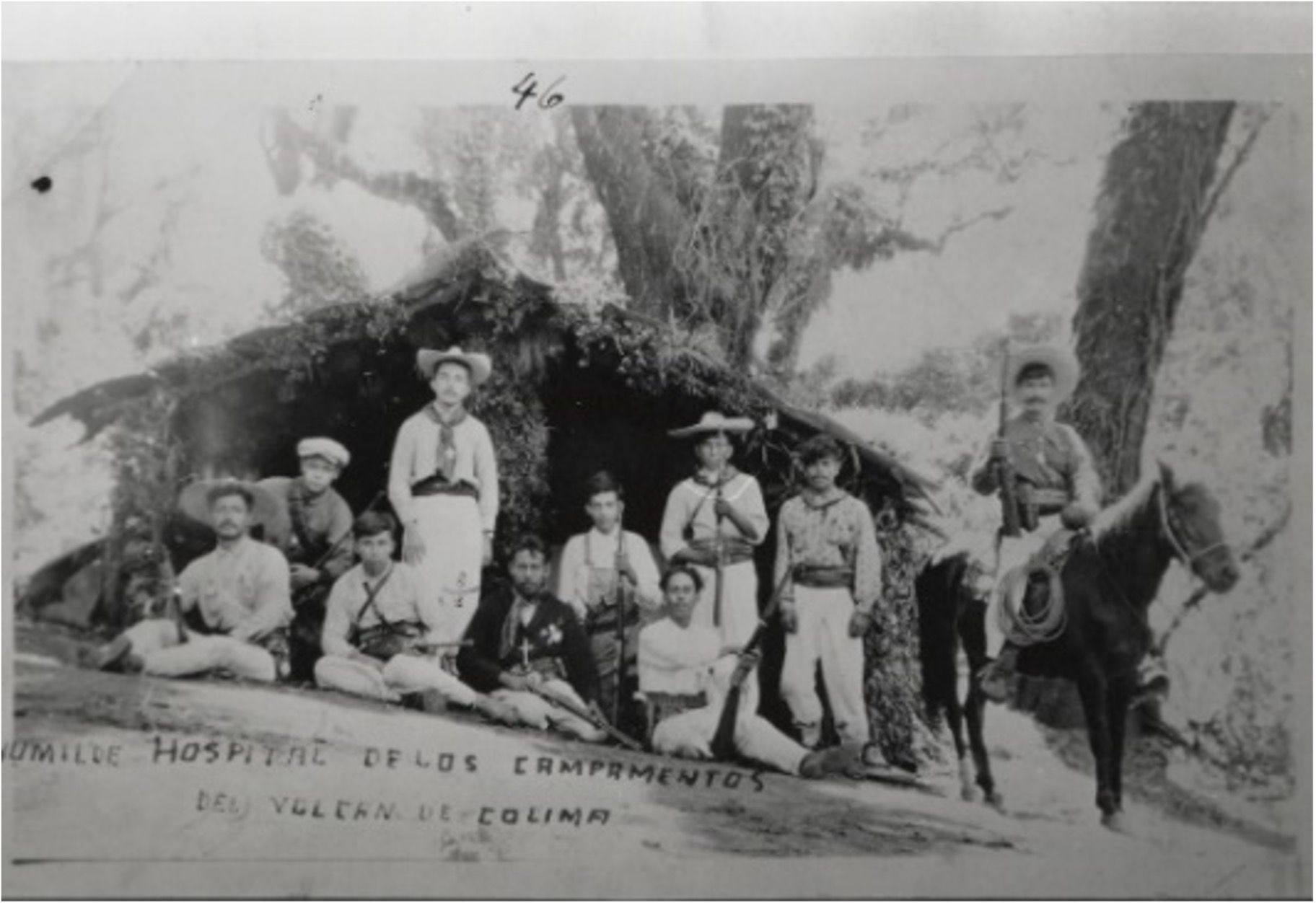

La circulación de la fotografía cristera se ciñó a circuitos domésticos y se mantuvo al margen de la oficialidad, por lo que ésta, proveniente de archivos familiares, tenía un uso íntimo. Algunas imágenes, tomadas originalmente con diversos fines y por distintos fotógrafos durante el conflicto, fueron resguardadas en archivos personales contenidos, a veces, en latas de galletas. Estos ejemplares encarnan verdaderas reliquias, pues testifican la participación de los cristeros en una lucha que consideraban sagrada. Al ser tomadas por los propios guerrilleros, las fotografías estuvieron condicionadas por la clandestinidad y el afán probatorio de la imagen como testimonio de las acciones y sacrificios realizados. Vemos en algunas de ellas, por ejemplo, la vida cotidiana de las familias cristeras en los volcanes de Colima durante la guerra. Incluso se alcanzan a percibir algunos de los altares con imágenes resguardados entre las montañas debido a la prohibición de cultos en el ámbito público.

Al otro lado del espectro, están aquellas imágenes que fueron producidas por militares o fotógrafos contratados expresamente por la oficialidad. En general, estas fotografías buscaban testificar la ejecución de órdenes recibidas por el gobierno mexicano. Por ejemplo, en una de ellas puede verse al general federal Heliodoro Charis, de Juchitán, Oaxaca, quien fuera apreciado por algunos cristeros como uno de los tres buenos generales federales —además de Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas— que respetaban la dignidad humana en medio de la guerra. En la foto viste sin uniforme, con tejana, suéter y pantalón caqui. Al otro lado está el general cristero Andrés Salazar, y entre los dos sostienen la bandera cristera de Colima a la hora de la paz. La fotografía es tanto una prueba documental de actos oficiales como un ejemplo de humanidad en medio de la guerra, un matiz necesario en la escala de grises de la historia.

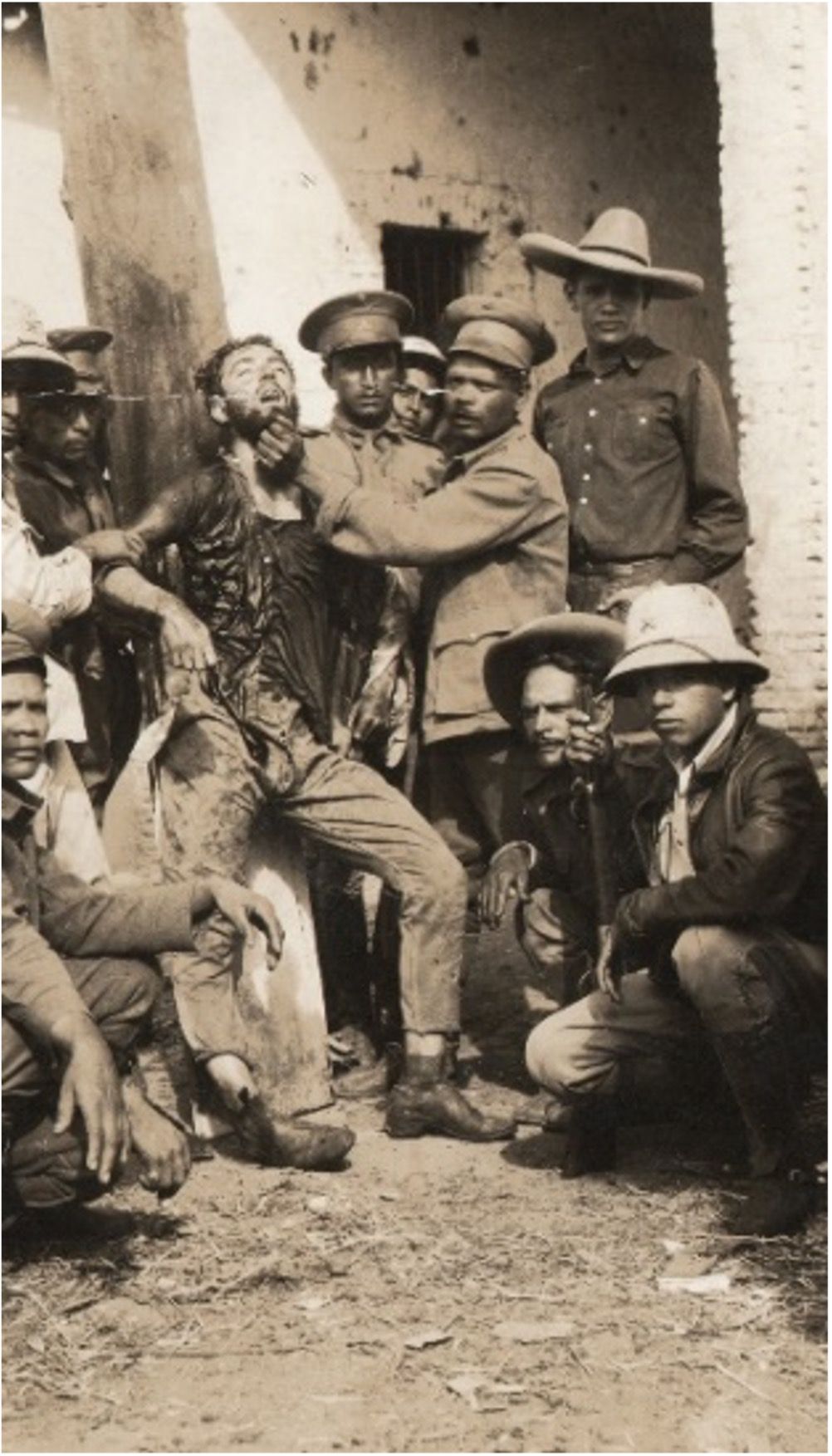

Salvo contadas excepciones, la mayoría de las fotografías oficiales que circularon en el espacio público contienen un mensaje represivo. Ya fuera a partir de tarjetas postales u otros soportes —aunque no en la prensa—, muchas de esas fotografías publicadas por el gobierno pretendían funcionar como instrumentos disuasivos para impedir que otros creyentes se sumaran al levantamiento armado. Por ejemplo, en una tarjeta postal que muestra el ajusticiamiento de Rubén Guizar, jefe cristero martirizado en 1932.

Fotografía: “Tormento de Rubén Guizar”, 1932. Autor desconocido.

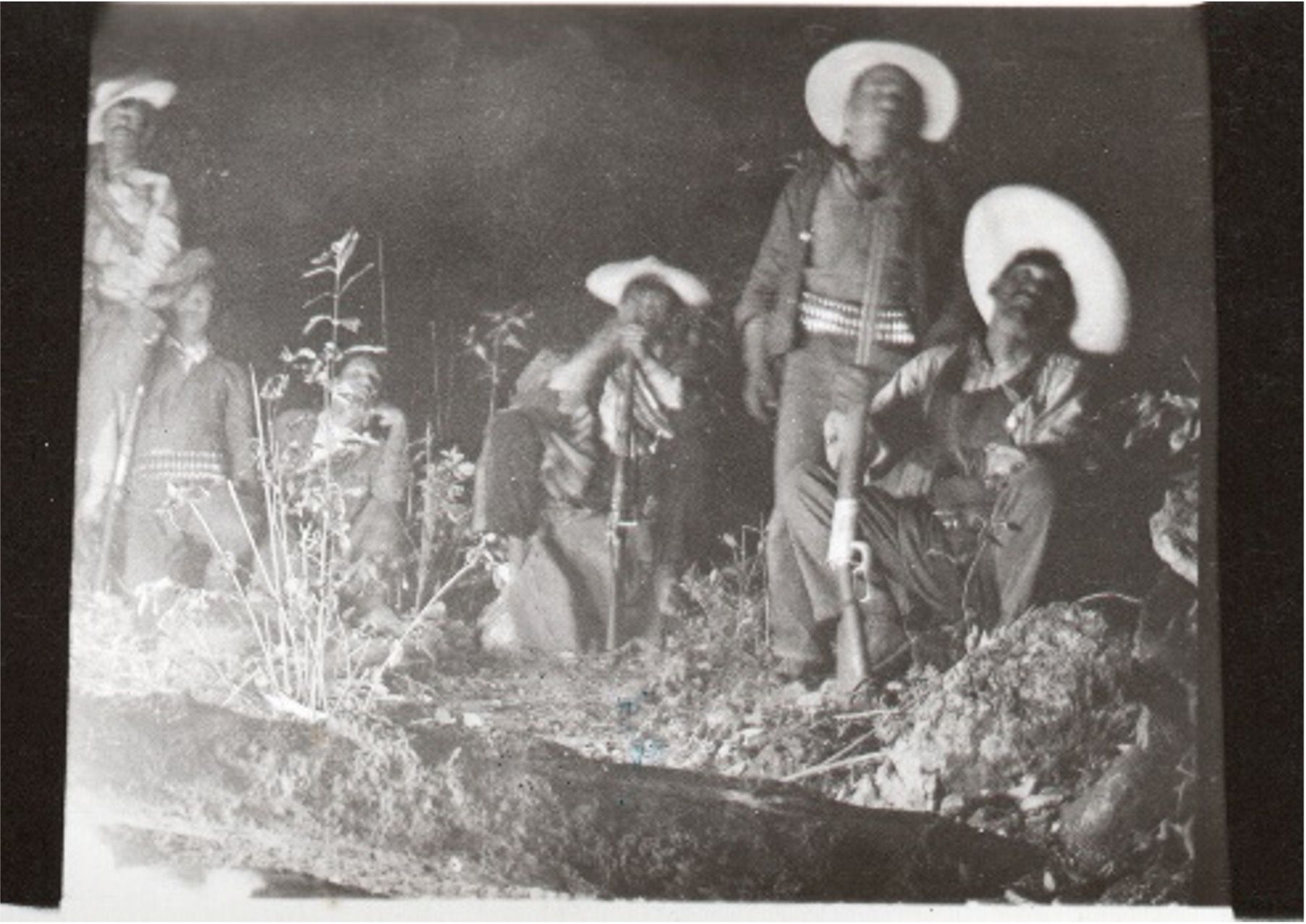

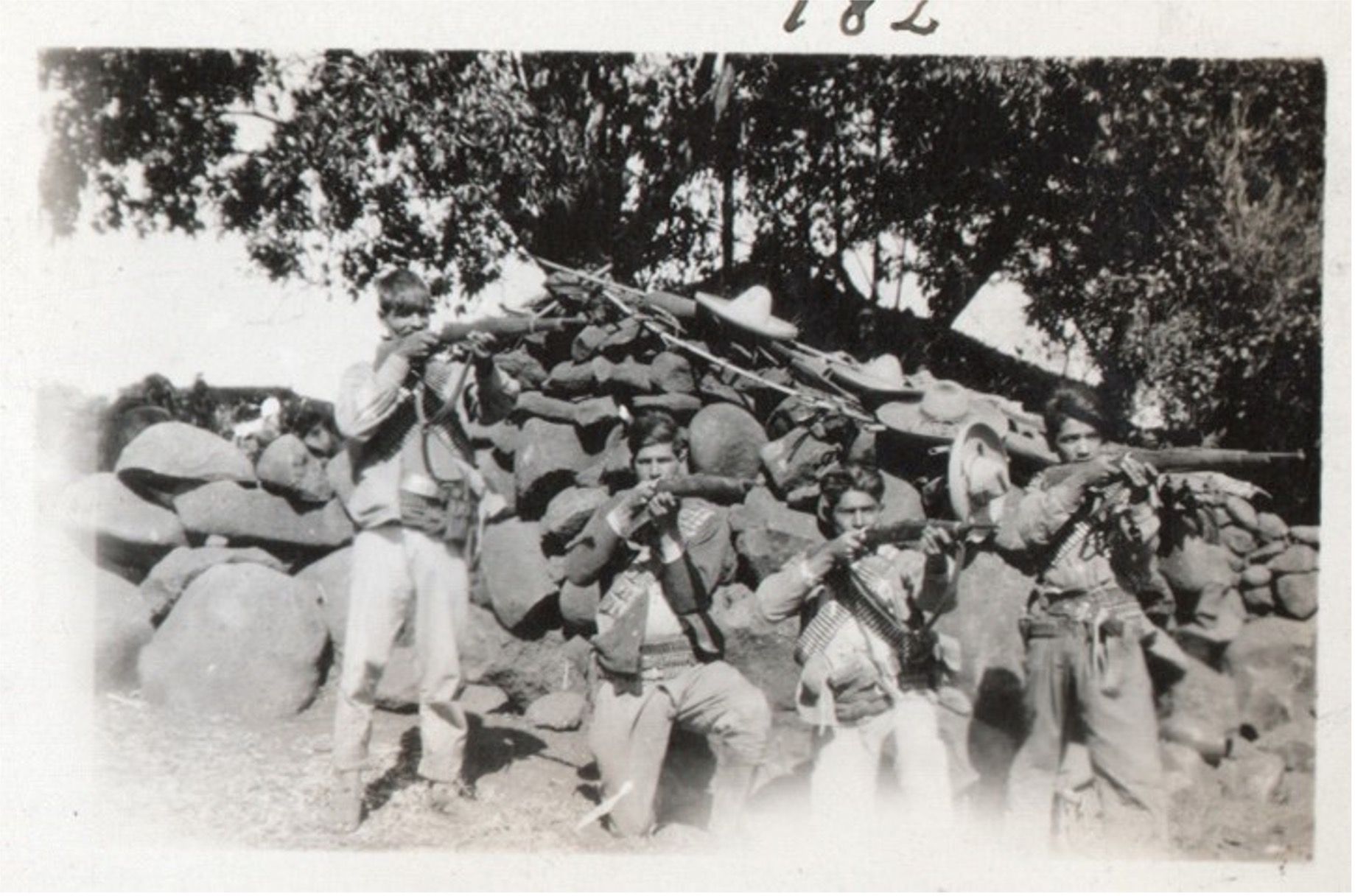

Otra forma en que se recopilaron las fotografías para la investigación fue mediante sus propios autores. Tal es el caso de Jesús Sanz Cerrada, oriundo de San Luis Potosí (1909 - 1975). Sanz Cerrada llegó a la sierra de Durango en los años treinta para asistir a los cristeros durante la segunda etapa del conflicto. Sanz Cerrada estuvo en los campamentos de uno de los últimos líderes, Federico Vázquez, donde fotografió escenas que constituyen testimonios de la vida cotidiana en los campamentos de Durango: familias completas con niños y adolescentes con armas, mujeres haciendo tortillas, hombres comiendo a medianoche ante la fogata cuyos rostros se pueden adivinar entre la oscuridad. Junto con la novela autobiográfica de Antonio Estrada, Rescoldo, la mejor novela sobre la Guerra Cristera, según la opinión de Juan Rulfo, la serie fotográfica sirvió como fuente histórica y artística para filmar la película Los últimos cristeros, de Matías Meyer.

Otro caso fue el del fotógrafo Heriberto Navarrete, general en jefe de los cristeros entre 1928 y 1929. Originario de Jalisco, ingeniero civil y topógrafo y más tarde jesuita y secretario particular de Enrique Gorostieta, Navarrete es considerado por muchos como el cronista visual de los cristeros, aunque tratado como amateur, debido a que no adoptó el oficio de manera profesional. Poseedor de una cámara Brownie de pequeño formato, muchas de sus imágenes se distinguen por tener una pequeña fisura en la caja que se traduce en un haz de luz en el resultado final de sus fotografías. Navarrete se incorporó a las filas del general Lauro Rocha en 1927 y retrató a los cristeros en toda la región de Los Altos de Jalisco: su vida cotidiana y las acciones de guerra, así como vistas de campo útiles para la estrategia militar.

En general, este cúmulo de fotografías, de diversos formatos —1 650 objetos en total—, entre negativos originales, impresiones de época y reprografías, representa una amplia gama de imágenes de diversa índole que conforman una recopilación con gran valor iconográfico y documental. Si bien hoy en día la Guerra Cristera es un tema ampliamente presente en diversos espacios digitales y otros medios, gran parte del universo de la fotografía cristera aún requiere de investigación. En este sentido, el repositorio digital Cristiada a contraluz busca contrarrestar la brecha en este aspecto y constituirse como una base de consulta confiable para fines de investigación, así como promover su uso más allá de propósitos académicos, como ilustración de procesos sociales, detonación de memorias o goce de las fotografías históricas, entre otras. Ante la cercanía del centenario de la gesta cristera y la vigencia de una investigación pionera con cinco décadas de existencia, se espera que el acceso abierto a estas fotografías sirva para ver de nuevo la Cristiada bajo nuevas luces.

[1] Jean Meyer (Niza, Francia, 1942), historiador radicado en México y naturalizado desde 1979. En México es principalmente conocido por su investigación de La Cristiada, aunque también ha investigado la historia regional de México, la religiosidad en América Latina y la historia de Rusia. Actualmente es investigador emérito del CIDE.

[2] En México, este trabajo vio la luz bajo el nombre de La Cristiada, obra considerada por muchos un clásico de la historiografía mexicana con más de veinte reimpresiones a la fecha, que fue publicada entre 1973 y 1974 por Siglo XXI, entonces dirigida por Arnaldo Orfila.

[3] Véase Cristiada a contraluz en: https://cristiadacontraluz.com/

Compartir

Alfonso Salas

(Distrito Federal, 1990)

Maestro en Historia Internacional por el cide y licenciado en Historia por la unam. Fue colaborador del proyecto editorial Lado b entre 2018 y 2019. .