El norte existe,

pero no lo ven siempre

La poesía de

Jorge Humberto Chávez

Guillermo Bejarano Becerril

octubre-noviembre de 2024

Foto de Benny Winslow en iStock

Ya sea mediante la música —por mencionar algunos ejemplos, el corrido (tradicional, bélico o tumbado) o las composiciones electrónicas, que experimentan con beats sintetizados y los juntan con elementos característicos de la banda o tambora (acordeón, trompeta o tuba), de Nortec Collective—, los libros o los escritores —Border pop: textos, inferencias y diálogos (2012), Aunque es de noche (2021), Un lugar donde arder (2022), Elmer Mendoza (nacido en 1949) o Diego Enrique Osorno (nacido en 1980)— se demuestra que el norte existe. Sin embargo, si se revisan las fechas de publicación o de aparición de las obras de cada escritor que ha intentado retratar y compartir parte del norte o de la frontera de México, uno nota que el norte ha estado invisibilizado y muchas de estas expresiones comienzan en la segunda mitad del siglo XX o con la entrada del siglo XXI: el norte siempre ha estado representado y presente de diferentes maneras; aunque esto no significa que sea constante, recordado o reconocible.

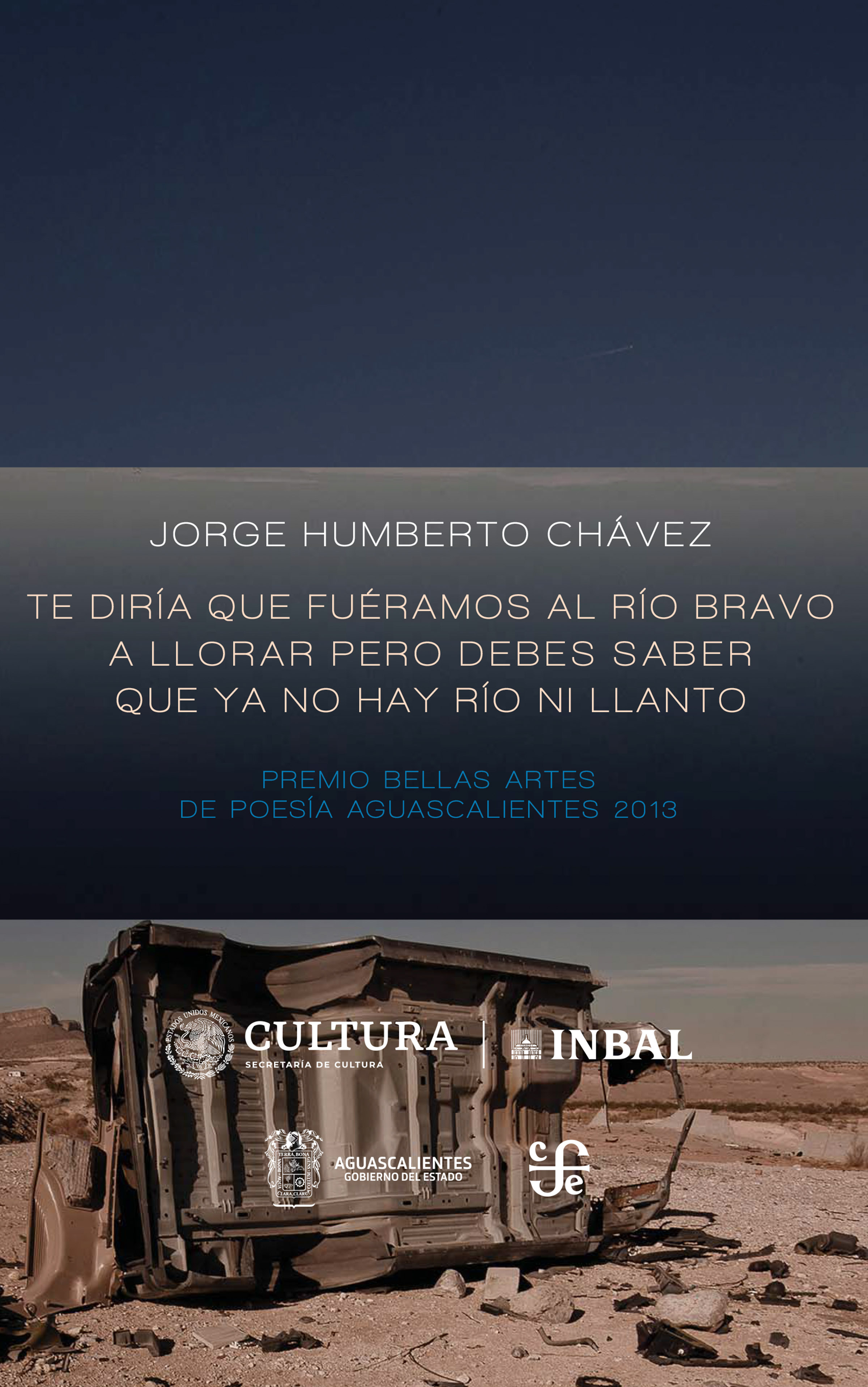

Antes de que el norte se pusiera “de moda” y de que el libro Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto (2013), de Jorge Humberto Chávez, irrumpiera tanto en la escena como en los estudios literarios, el juarense ya había publicado un libro donde lo expone, sin la necesidad de nombrarlo, porque cualquier urbe, provincia, periferia o zona limítrofe describe la situación y realidad del norte: uno de los muchos Méxicos que existen en el país latinoamericano sin importar donde se esté, lo único que cambia son los nombres, pero no los personajes. Nunca será la medianoche (1987) es el poemario donde Jorge Humberto Chávez retrata todo lo anterior y lo que viene a continuación.

Fotografía: especial

En su tercer libro, Chávez emprende un viaje por las despedidas y los adioses; los amores que se van, los que se quedan o los que nunca regresan; por el tiempo; por la violencia y, sobre todo, en la cotidianidad de las cosas, es decir, el transitar de los coches por la carretera o la ciudad; el recorrido de las nubes, la caída de las hojas; el yo que está dentro de la vida y que también la contempla porque sólo nombrando lo que se mira, se crítica y reconoce.

Como si fuera un escritor-espectador-escucha, Chávez crea un libro del yo, pues la manera en que reparte y divide cada sección de su poemario es como si fuera el contenido de un casete, ese artefacto que reproduce música en una primera vuelta y debe de regresar para escuchar el resto del contenido. Desde que se abre el libro, el lector se encuentra con el lado A —avanza—, y el lado B. Mientras se continúa con la lectura, el lector se encuentra con un lado B (2), el cual debe de regresar para llegar al A (2), así como en el inicio. Por si no fuera suficiente, además de estas secciones, el poemario se compone de las siguientes: “A quien reconoces en esas viejas fotos”, “Del amor”, “Yo le hubiera leído este poema”, “Los hombres que dicen adiós” y “Memorial”. Finalmente, como si de un nuevo casete se tratara, pero ahora sin una continuación o un regreso —porque, después de este viaje de recuerdos, de realidades, de tránsitos y habitares, todo depende del lector, ya sea que regrese el casete, comience una “mezcla” propia o nunca regrese porque no hay nada más que leer-escuchar en el libro—, se llega al lado A y B.

Uno de los poemas del juarense que habla de la condición humana y sobre todo del ser que vive una (no) pertenencia, es decir, este ser que vive en un lugar pero no se siente a gusto, cómodo o como un miembro de un sitio porque ha sido olvidado o no es un ser que pertenece a la Ciudad porque él ya no la habita; la Ciudad ha cambiado y, en especial, no reconoce al ser que “viene” porque lo llama “Errante y extranjero”.

Llegarás a la ciudad y buscarás el reflejo de tu rostro en sus muros

pulidos por el tiempo.

Nadie tendrá una voz para tu voz, una respuesta,

y en las mismas arenas de su móvil perímetro,

en el delgado polvo de sus calles,

no habrá huella que hable del paso de tu pie.

Como en un viejo sueño, desde edades en que la piedra fue

el más veraz testigo,

vas a enunciar de nuevo la ciudad,

la sílaba solitaria de su nombre.

Vertical ante el ciego avance de los objetos

en la desdibujada inclinación de sus sombras,

esperarás la sorda respuesta de los muros,

que no va a llegar nunca.

Errante y extranjero serás.

Otro poema de Chávez que muestra la marginación del habitante norteño, sureño, nativo, originario o extranjero y recae en la (no) pertenencia es “Ahora resulta…”, ya nada es habitable y todo lo que queda son recuerdos o se vive en un mundo onírico.

Ahora resulta que nada en la ciudad es habitable

ni los jardines que hollamos reunidos, ni los patios,

ni el rincón donde las aves encontraron la muerte;

la primera forma de llorar, una tarde ya hundiéndose,

el primer amanecer a solas ante el mundo,

la sangre, el accidente

y la lengua de Carmen, el pecho de Ana Luisa,

los labios de María y las aún increíbles

piernas de Guadalupe ante el espejo, sólo son

sueños, trazos de sueños, testimonios

falseados de la historia

Finalmente, luego de años y de una amplia trayectoria literaria, el poeta del norte, el juarense, comienza a nombrar y a situar lo que en poemarios anteriores no había hecho, es decir, el poema que representa su evolución y concentración de una voz poética madura y sin temor de encasillar o generalizar una realida: “Siete postales del fin del mundo”, que desde su título advierte que lo que queda son, como las postales, siete pequeñas imágenes específicas de un lugar que se repiten sin importar que el tiempo avance, es decir, el progreso no es proporcional ni justo para todos y todas, pues en un mundo donde existe el caos, la prostitución, la violencia, la muerte a sangre fría, lo único que cambia es quien ha visto y vivido estas postales desde que es un infante y llega a ser anciano.

Siete postales del fin del mundo

1. La palabra troca sobre una colina es como un altar con su fondo

magenta de nubes que hiere el sol de tarde

2. Miedo se llama la avenida que se extiende llena de luces y

sin autos un sábado a las 10 de la noche en la frontera norte

3. Esa muchacha en la vera de una glorieta que detiene a

los conductores y les dice llévame a donde quieras por 200 pesos

no tiene nombre ni apellidos

4. Patio de tierra con un montón de grandes rocas redondas en el

fondo y una mujer bajo la luna trenzando el pelo de la niña

fantasma

5. Vecinos de la calle Rayón jugando lotería a la luz del arbotante

cantando los nombres de El Diablo y La Muerte anunciando los años

que vendrán

6. Una pareja disputando las sillas y las lámparas de casa mientras

en la acera de enfrente su vecino agoniza con cuatro tiros en el pecho

7. Delia admirando su cuerpo desnudo en la luna del ropero sin

advertir que un niño de 6 años está de visita en el sofá

7.1. Y toma nota de su belleza esplendente para ponerla ante

tus ojos

7.2. 40 años después

La escritura poética de Jorge Humberto Chávez y la composición de Nunca será la medianoche (1987) es la muestra de lo siguiente: el escritor es un espectador del entorno y compone su escritura como una manera más para denunciar y evidenciar lo que observa y también para justificar que lo antes escrito (lo pasado) no alcanza para comprender la nueva realidad. Tzvetan Todorov, en su libro Poética estructuralista, define el término de poética como la interpretación que realiza el sujeto a partir de su realidad o de lo leído. La poética es la forma en que uno entiende y comprende el mundo desde su propia perspectiva. No obstante, esto no sólo se queda en el poeta, sino también se comparte cuando el otro, ya sea lector o individuo, lee, escucha o se entera de esta forma de ver el mundo: “La interpretación —denominada también a veces exegesis, comentario, explicación de texto, lectura, análisis o simplemente crítica— se define, en el sentido que aquí le damos, por aquello a lo que apunta, que consiste en nombrar el sentido de [lo] (…) examinado. Este objetivo determina, de una sola vez, su ideal que consiste (…) [en el] otro”.

La poética de Chávez se construye gracias a la naturalidad del poeta, la de ser un observador y espectador de la realidad que en lugar de querer eludirla, borrarla e ignorarla, la enfrenta y la denuncia. Tanto escritor como escritura no se empequeñecen, pues creen en la esperanza, en el cambio. Sus poemas no hacen una apología de la violencia, del narco o los tabúes que rodean y se viven en la sociedad mexicana; todo lo contrario, apuestan por la denuncia. Tal vez al mostrarla, al reconocerla, se puede aceptar, hacerle frente y generar un cambio porque vivir con miedo, con la sed de justicia y de cambio no es un sueño, sino una posibilidad.

Compartir

Guillermo Bejarano Becerril

(Ciudad de México, 1998). Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Cuenta con dos publicaciones académicas: “José Juan Tablada y el Arca de Noé” (2021) y “José Emilio Pacheco: la ciclicidad de su obra” (2022). Finalista, en la categoría de Poesía, del VII Premio Alborán de Poesía y Microrrelato (España, 2022).