De lo ancestral y terroso.

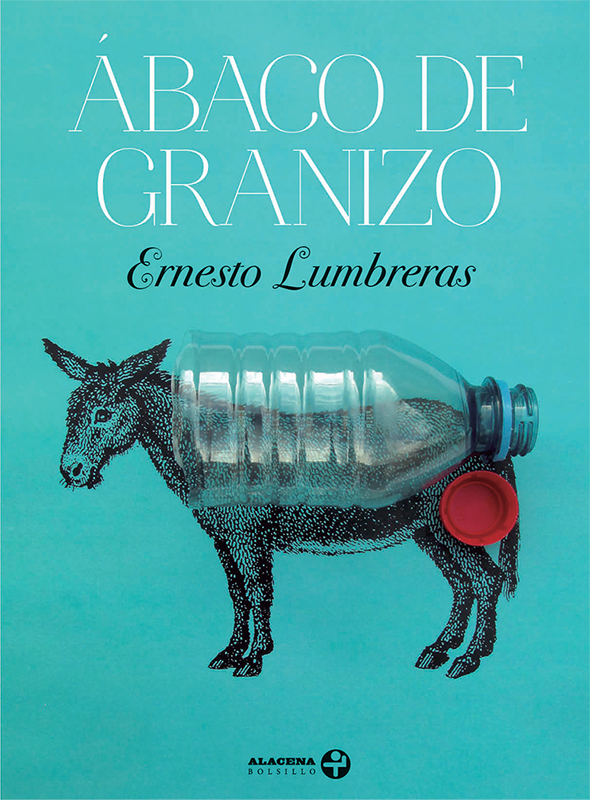

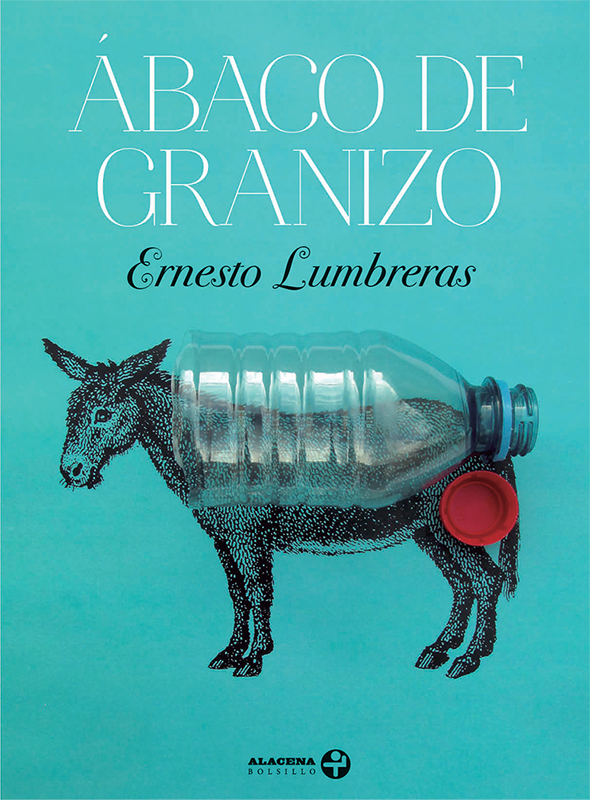

Ábaco de granizo, de Ernesto Lumbreras

Mario Heredia

junio - julio 2023

¿Querrá tal vez el Tiempo, de mis tumbas diversas, Resucitar un día dilecto de palomas, Día que arrastre al hilo de un jirón peregrino De mi dócil infancia un rojizo reflejo, Y nuble la esmeralda de un largo rubor rosa?

Paul Valéry

Deliciosas como un pastel de hojaldre o una biznaga que se nos escurre por la barbilla, como la sombra de un tabachín o el sonido de un arroyo, estas crónicas o vértebras —como llamó, en alguna ocasión, a sus poemas Charles Baudelaire— nos hacen salivar de puro placer, nos hacen sonreír a cada momento al descubrir a esa infinidad de seres variopintos que deambulan por cada una de sus historias, en ese pueblo desconocido lleno de ruidos, de olores, de voces que nos acechan, nos cercan y nos hacen zambullirnos en un mundo ajeno y a la vez propio. De la mano de Ernesto, poco a poco, alimentados de yunques, guaraches, películas, manantiales, hermosos cabellos y ojos verdes, enanos y fotógrafos, nos vamos adentrando en una época idílica, donde el pasado se vuelve un presente infinito. Vamos y venimos entre las crónicas de don Alejandro Ocaranza, quien nos habla de la fundación de un pueblo, hasta las voces que nos salpican con las aguas del río donde se bañan redondas prostitutas. Y, precisamente, sobre estas crónicas de don Alejandro Ocaranza, cronista de la ciudad, nos asalta la duda de si en verdad este hombre las escribió o sólo son producto de la mente de Ernesto Lumbreras, pupilo de aquel señor quien lo hizo abandonar las vulgares revistas semanales para tomar el buen camino de la literatura. Y, mientras caminamos por esas calles empedradas, donde aún se escucha el pitido del tren y el grito del aguador, nos tropezamos y levantamos, sin querer, un trozo de loza que nos muestra, discreto, como el rostro de una mujer protegido por un rebozo, apenas susurros de otras historias más oscuras, escasamente esbozadas con dos o tres líneas.

Este libro que me remite, en un instante, a mis primeros años en esa pequeña ciudad del sureste, muy alejada de aquí, puede engañarnos y esconder lo que realmente no quiere decirnos el autor, pero que, a la vez, no puede esconder. Porque, como bien lo sabemos, todos quienes escriben lo hacen por una necesidad, y no económica, una necesidad tan vital como el comer, lo mismo quien pinta o quien esculpe, o el que crea una sinfonía. Hay artistas que en su primer poema o su primera pintura se desnudan y nos muestran hasta el tuétano; hay otros que, como el autor de este libro, son más discretos.

Yo no conocía Ahualulco del Mercado, como sé que no se debe nombrar, pero que siempre lo he nombrado así. Ahora conozco un Ahualulco que quizá no sea el real, pero que prefiero, un Ahualulco que podría ser como Macondo, o Comala o el condado de Yoknapatawpha. Después de todo, cuando leí Cien años de soledad, Pedro Páramo y Absalón Absalón, no dudé de la existencia de estos lugares.

Puedo decirles que las historias que conforman este libro llenaron varias tardes con un gozoso dolorcito lleno de nostalgia, y, de alguna forma como ya dije, me remitieron a esa ciudad de infancia que también he tratado de inventar una y otra vez. Una ciudad que no solo es espacio y tiempo, sino algo más profundo, algo que encierra toda esa vida lejana y tantas veces, de alguna u otra forma, recuperada. Como dice Simon Leys, los recuerdos también se inventan.

Y bajo ese cúmulo de piedras, cerros, tonalidades y olores, ese cúmulo de adjetivos y paisajes que embellecen o disfrazan la memoria, bajo esas vidas, bajo todo aquello está escondida la orfandad, la vergüenza, el deseo apenas perceptible que, de una u otra manera, todo niño ha vivido.

Hay una voz para todas esas historias, una voz ancestral y terrosa, lejana y plural, una voz que apenas percibimos, confundida con otros ruidos, una voz aprisionada entre cada una de las piedras de ese pueblo. Esa voz, además de tratar de revivir un pasado ya muerto, murmura, hace algunos guiños más particulares, más íntimos que uno, si es demasiado imaginativo, puede ir reconstruyendo. Esa voz, discreta y dudosa, se lamenta de recuerdos que el autor no pudo, al final, borrar de estos idílicos relatos, por lo que de pronto, ahí están, como plegarias, como llantos quedos que aparecieran bajo una loza que un pie por descuido levantara.

Aquí una cita de “La fábrica de hielo”, uno de los textos que más me conmovió, y en que, después de narrar en forma espléndida, como todo el libro, lo que representaba la fábrica de hielo en el pueblo, como muy quitado de la pena, el autor nos dice: “En otros desiertos abrazadores, una mañana de tantas en las que a Dios le place pincharse la vena, solo y mi alma, hice el camino a la fábrica. Urgía comprar un trozo de hielo y colocarlo entre las vísceras del cadáver de mi padre que ya apestaba”.

“¿Quién de nosotros, en sus días de ambición, no hubo de soñar el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, flexible y sacudida lo bastante para ceñirse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia?”, dice Baudelaire. Dejo entonces que cada lector encuentre sus propios sobresaltos dentro de este libro. Y que, al momento de estar enfrascado en alguna de esas inolvidables historias, tropiece y hurgue en el corazón del niño Ernesto, un poco de su propia infancia, pues él, como muchos de nosotros, logró hallar en esa recreación del recuerdo, una tabla de salvación.

Ábaco de granizo

Ernesto Lumbreras

México, ERA, 2022, 136 pp.

Compartir

Mario Heredia

(Orizaba, Veracruz, 1961). Es poeta, narrador y artista plástico. Ha publicado varios libros de cuento y poesía. Entre sus novelas se encuentran Memoria de mis huesos, Estas celdas que soy, Las sagradas noches, Río Blanco, A la diestra del padre y La otra cara del tiempo. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte