Mundos colindantes

Dalí Corona

junio-julio de 2023

De “Lettre-Océan”, caligrama de Guillaume Apollinaire, 1918

Nadie sabe cuál será el turbulento destino de un poema. En muchos casos no atraviesan el umbral del cajón del escritorio y permanecen ocultos en las tinieblas del anonimato; otras tantas llegan a ver la luz, pero es una luz tímida, confusa y ambarina, que los condena a una vida polvorienta en agonizantes bibliotecas. Muy pocas, poquísimas, logran viajar y multiplicarse en otros oídos y otras bocas, reproducirse, inexactamente, en charlas de café o cartas de amor. En otros casos, los menos quizá, atraviesan los mares y germinan en idiomas lejanos, muchas veces incomprensibles hasta que reencarnan en otros ellos que habitan una piel distinta, como una alquimia textual que transforma al poema en otro él.

Traducir es quizá el acto más generoso de la literatura. Es aproximar un objeto verbal concebido desde la médula del ser a otro equivalente no sólo en sentido sino en emotividad. Si bien sus mecanismos son ahora muy conocidos, y hemos dado vuelta a la página en aquella disputa estéril entre si es o no lícito traducir poemas, existen distintas formas de experimentar un texto poético y trasladarlo a otro idioma. El resultado, siempre debatible, suele estar más vinculado a un ejercicio de legítima curiosidad que a un impulso intelectual.

Cuando leemos no traducimos en la mente los vocablos, sino que éstos aparecen con su significado ulterior, es decir, desarrollamos a la palabra y su concepto; dibujamos imágenes, símbolos, ideas y emociones que logran extender su sentido. Posteriormente, al nombrarlos, además de interpretarlos, los explicamos. Sumamos la cultura de la que está rodeada cada palabra para atraerla a nuestro propio espacio vital demostrando que traducir no es otra cosa que una manera más de leer y de profundizar en el texto.

Contrario a lo que se piensa, el significado de una palabra no es otra palabra. Sólo en la traducción literal y utilitaria esta noción es posible, pero cuando hablamos de literatura, más precisamente de poesía, asistimos a diversos milagros, entre ellos el de la metonimia y el de la metáfora, capaces de producir fenómenos lingüísticos que exploran en la posibilidades físicas y espirituales de un objeto. Estas dos figuras sirven para conseguir equivalencias que permiten adaptar la estructura sintáctica del poema para que aquello que dice en su lengua original perviva en la traducción. Esto nos permite reconstruir una imagen, un ritmo, y si contamos con suerte, una emoción. Sin embargo, no todo es traducible. Existen episodios verbales que condensan un misterio y que son una ventana a un mundo de sombras. Esos espacios metafísicos son la materia poética intraducible.

El poeta Antonio Deltoro nos dice en su libro de ensayos Favores recibidos que “sin nuevas aguas las aguas de la poesía se estancarían”, sin embargo, estas aguas pueden provenir de distintos ríos léxicos. En el mar de la literatura desembocan brazos de agua de distintas latitudes, y para continuar con la metáfora, en palabras de Octavio Paz:

El lenguaje se vuelve paisaje y este paisaje, a su vez, es una invención, la metáfora de una nación o de un individuo. Topografía verbal en la que todo se comunica, todo es traducción: las frases son una cadena de montañas, y las montañas son los signos, los ideogramas de una civilización.

No es raro encontrar un mismo poema traducido de distinta forma por distintas personas, así como no es raro encontrar montañas o grupos de agua de distintas dimensiones que, sin embargo, son el mismo. Esto ocurre debido a que cada poema es otro cada vez que es leído; ocurre en tiempos distintos, dice cosas en volúmenes dispares y cada cuál lo percibe y lo digiere de una particular manera nueva.

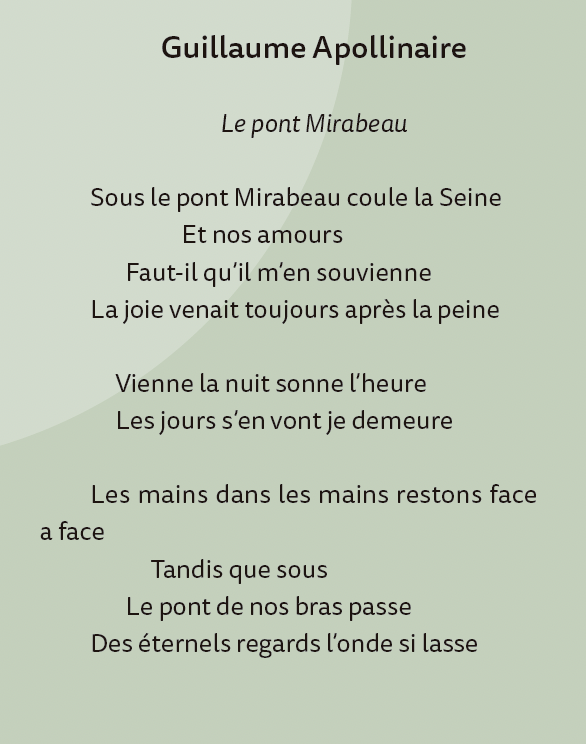

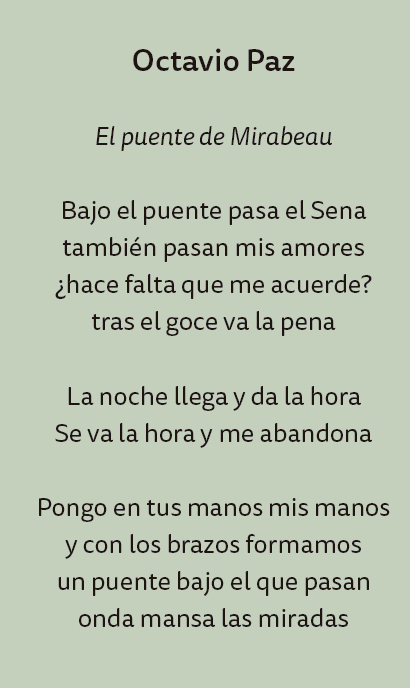

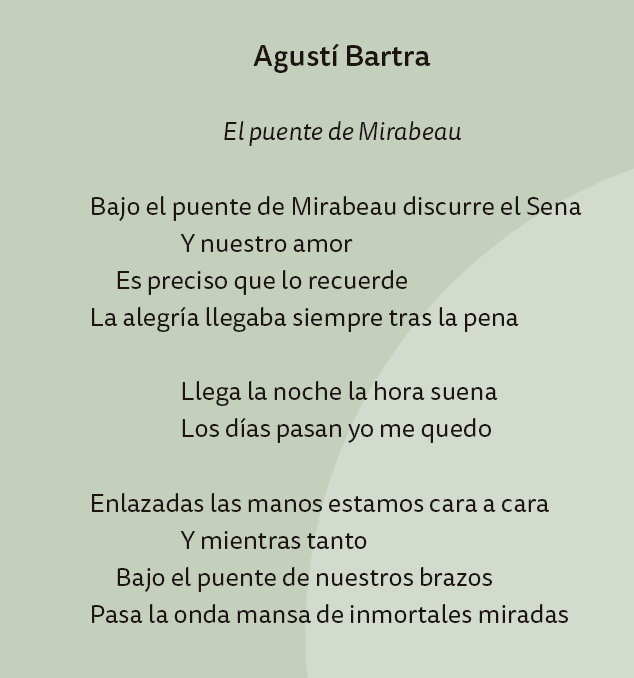

Uno de los poemas más traducidos de Apollinaire es “Le pont Mirabeau”, obra reflexiva y nostálgica; un poema de sombras y fantasmas que ocurre desde la mirada casi suicida de alguien que al filo del puente ve pasar su vida. Entre las muchas traducciones que existen son quizá las más conocidas las de Octavio Paz, la de Agustí Bartra, la de Ramón Xirau y la de Ululame González de León. Cada una de ellas es distinta en sonido, estructura, color e intensidad, y al mismo tiempo, cada una de ellas son el mismo poema.

Con el único fin de ilustrar esta idea y de identificar las distintas lecturas y potencialidades que alguien puede descubrir en un poema mediante su lectura, contrasto las primeras tres estrofas del poema de Apollinaire usando las traducciones de Octavio Paz y Agustí Bartra.

Por su parte, Bartra sí lo usa, muy probablemente porque prefiere conservar la aliteración, misma que propone la idea del torrente, muy cercana al sonido del verso en francés, apoyada por el uso del verbo “discurrir”, que prefiere frente a “fluye”, que sería más puntual.

En el último verso de la primera estrofa dice Apollinaire: “La joie venait toujours après la peine”. Este verso traducido por Bartra como “La alegría llegaba siempre tras la pena” adquiere un giro inusitado en la voz de Octavio Paz, quien traduce “tras el goce va la pena”, dos ideas aparentemente iguales que pasan inadvertidas, pero que no dicen lo mismo.

Es interesante ver cómo traducir es mucho interpretar la intención del autor y decidir cómo quisiéramos que el poema fuese leído. El mayor reto, quizá, consiste en entender que un poema, al estar construido por tropos y artefactos lingüísticos retóricos, necesita ser expresado no en su forma explícita, sino en su contenido simbólico. Cada secuencia de palabras, cada unidad rítmica, cada hilo de imágenes encabalgadas condensa un universo emotivo; leemos no lo que está escrito, sino lo que eso nos produce.

Estos distintos acercamientos atisbados desde lecturas diferentes nos dicen que el ejercicio de traducir es al mismo tiempo un ejercicio de codificación intelectual y uno emotivo. Al tiempo en que traducimos vamos creando; moldeamos el carácter del poema, limamos sus bordes, afilamos ciertos extremos, disponemos para él un espacio ornamental de imágenes que amplían el significado del poema; le asignamos un sonido, un ritmo, una cadena de sensaciones que equipare el remolino de la lengua de salida con la de llegada; una asimetría léxica que emparenta a ambos objetos textuales.

Cada palabra contenida en un texto literario tiene un sentido propio y distintos significados figurados, al mismo tiempo en que carece de sinónimos. Esta aparente ambivalencia le permite habitar distintos extremos a un mismo elemento léxico, es decir que cohabita en una relación de semejanza con otras palabras.

Explicar o comprender la metáfora consiste en encontrar la palabra que permita equipararla en una traducción. La metáfora, hay que decirlo, no añade información nueva, sin embargo, sí permite que un concepto o idea logre atravesar el mar adusto de las lenguas para resignificarse en una tierra distinta a la suya.

Ahora bien, sin importar cómo se traduzca y de qué elementos retóricos nos sirvamos para ello, siempre queda la espina de si se ha hecho adecuadamente o no, si hemos estropeado el texto o, por el contrario, lo hemos acercado un poco a su intención original. Sea cual fuere el resultado, es bueno mencionar que siempre existe un cambio. El poema de llegada no es mismo que el de partida, es un Otro que, sin embargo, es él mismo. El reflejo en el espejo cóncavo que canta de otra forma, que suena, huele y se presiente, así sea mínimamente, de manera distinta, pero igual. Una aproximación, una equivalencia del espíritu, diríamos en términos poéticos.

Esta metamorfosis de los significados suele representar un peligroso viaje, sin embargo, nada es más aburrido y obsoleto, que aquello que utilitariamente sólo existe. El lenguaje y sus infinitas posibilidades hacen de nuestra realidad un espacio habitable; apelar a un sentido único de las palabras es reducir el mundo, encorsetarlo, aprisionarlo en una biblioteca de infinitos pisos que tarde o temprano habrá de perecer presa de las llamas del olvido.

Al leer traducimos, al hablar traducimos, al escribir traducimos, al contemplar traducimos. ¿No es la poesía un ejercicio de traducción permanente y constante que desenreda los símbolos del mundo?