Giro gráfico:

como en el muro la hiedra

Mariana Martínez Bonilla

Febrero-marzo de 2023

Vista de la exposición. Fotografía: Oliver Santana, MUAC

Desde el 26 de noviembre de 2022 hasta el 28 de mayo de 2023, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México (MUAC-UNAM), albergará la muestra Giro gráfico: como en el muro la hiedra, un proyecto itinerante de curaduría colectiva gestionado por el grupo de investigación y activismo Red Conceptualismos del Sur (RedCSur).

Con una perspectiva plural Sur-Sur, la RedCSur fue gestada en 2007 y está conformada por más de una treintena de investigadorxs, artistas y activistas, en su mayoría latinoamericanxs. En su declaración instituyente, la Red se define como un entramado afectivo que pretende “actuar en el campo de disputas epistemológicas, artísticas y políticas del presente” no sincrónico en el que habitamos. Su trabajo activa y reactiva de manera crítica diversas prácticas sensibles (artísticas, archivísticas, curatoriales) y los movimientos sociales que convergen con ellas bajo la premisa de que la acción de investigar, en tanto toma de posición, es en sí política.

Siguiendo fielmente dicha declaración, en Giro gráfico (2017-), como la misma RedCSur afirma, tiene continuidad el dialogo iniciado en su anterior proyecto: Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina (2012-2016), el cual fue expuesto en varias sedes alrededor del mundo de habla hispana, desde España (Museo Reina Sofia) hasta Perú (Museo de Arte de Lima) y Argentina (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Tres de Febrero). Dicho proyecto consistió en la exploración de la manera en la cual el cuerpo conformó el territorio de inscripción y redefinición de los modos de hacer política en el contexto dictatorial y posdictatorial en América Latina durante la década de 1980. Su objetivo fue establecer un contrapunto frente a la condición excesiva de la violencia durante los momentos de represión en la región latinoamericana. Para ello, se exhibieron obras que mostraban no solo los efectos e inscripciones corporales de los crímenes y vejaciones en contra de la libertad en dicho contexto, sino las iniciativas colectivas por crear y gestionar “modos de vivir en continua revolución”, como la propia RedCSur afirma en el dossier de la muestra.

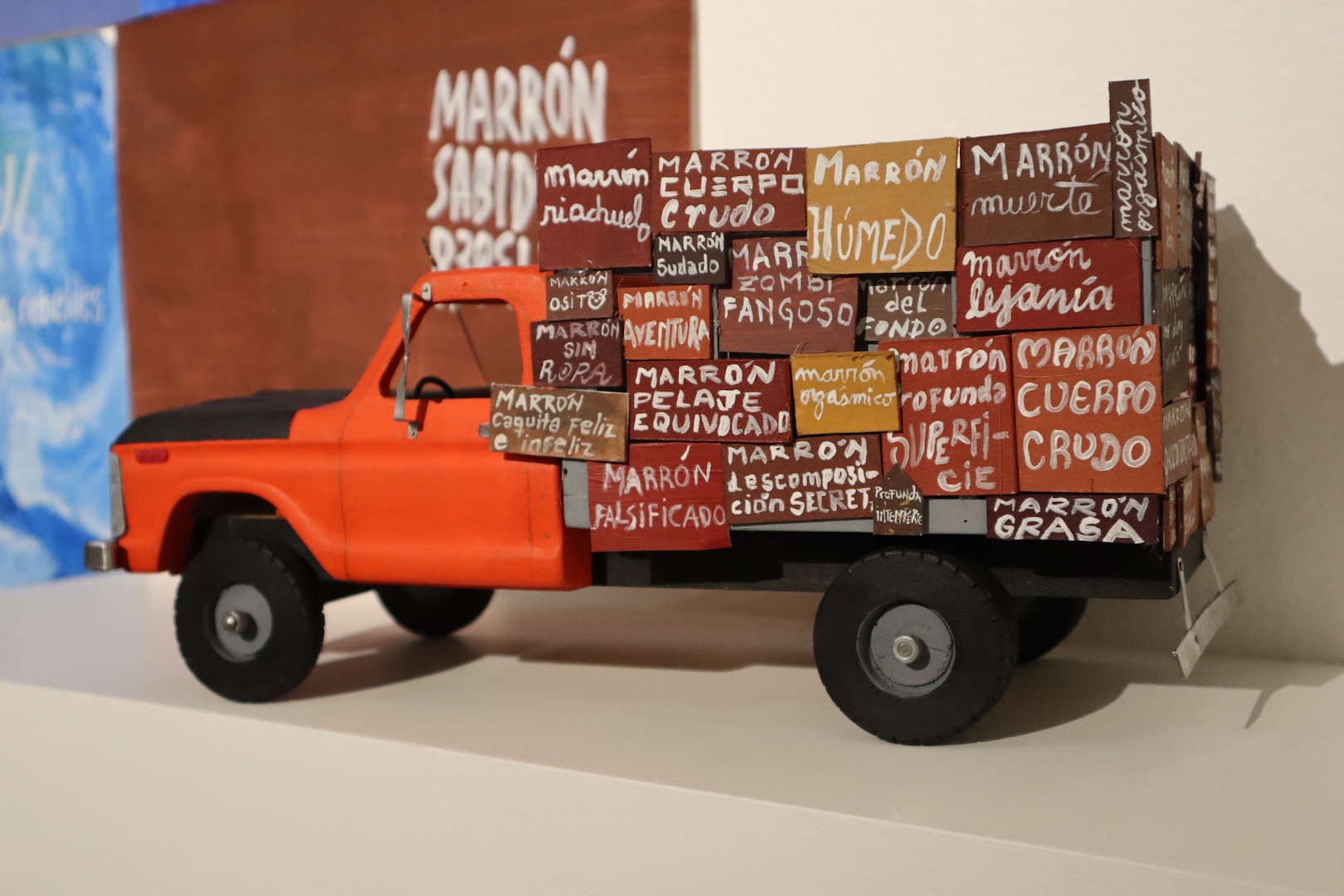

Cromoactivismo, “Carteles y camión de juguete”, s.f., detalle. Fotografía: Mariana Martínez Bonilla

Por otra parte, en Giro gráfico, proyecto que inició su recorrido museístico en mayo de 2022 en el Museo Reina Sofia en Madrid, España, la investigación desarrollada a lo largo de más de cinco años por la Red lleva más allá su alcance. En esta ocasión se trazan nuevas genealogías y relaciones entre las reacciones contra las diversas crisis sociopolíticas en países como México, Argentina, Chile, Cuba y Venezuela e, incluso, los Estados Unidos desde la década de 1960 y hasta el presente.

Tomando en préstamo un verso de la canción de Violeta Parra (1917-1967), “Volver a los diecisiete” (1966), la exposición subtitulada Como en el muro la hiedra, expande los límites conceptuales y afectivos de aquello que entendemos como gráfica militante. La función paratextual de este subtítulo, como indicaron Ana Longoni, Sol Henaro, Sylvia Suárez y Guille Mongan, quienes representaron a la RedCSur en la charla de inauguración de la muestra, indica, por un lado, la idea de la persistencia e inscripción parasitarias de la gráfica sobre y en el espacio público y, por el otro, la insistencia de la vida ante la adversidad.

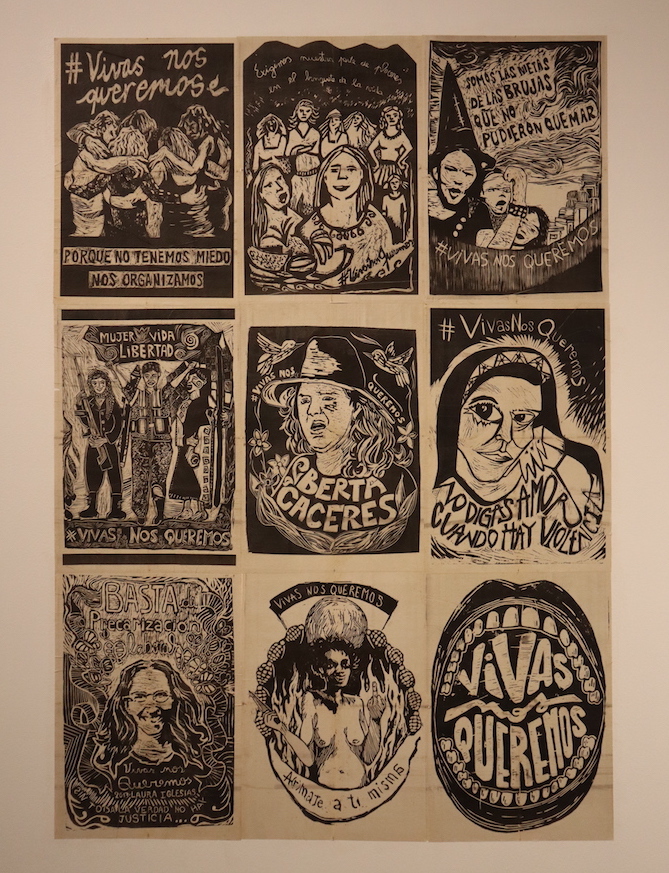

Campaña Gráfica Vivas Nos Queremos Argentina. Gráfica autogestiva, sorora, pluridisidente y callejera, “Serie diseños anónimos para #campañagraficavivasnosqueremos”, 2018. Fotografía: Mariana Martínez Bonilla

Al concentrarse en expresiones artísticas, gráficas y políticas desarrolladas en dichas naciones, la RedCSur apostó por la expansión y reformulación de aquello que comúnmente asociamos con la noción de “gráfica”. En Giro gráfico dicho concepto enmarca expresiones variopintas de la protesta y el malestar social que van desde los carteles que han acompañado las marchas en Argentina, Uruguay y Chile, entre otros, hasta los bordados del Colectivo de mujeres, Taller de Bordados, Refugio de Mesa Grande (Honduras), y la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y Texthilo (México).

Cromoactivismo, “Carteles y camión de juguete”, s.f., detalle. Fotografía: Mariana Martínez Bonilla

La exposición es también un ejercicio de selección y mapeo de experiencias y materiales gráficos que, desde su montaje en España, ha debido dejar fuera de campo a un sinnúmero de expresiones de la protesta y el malestar social. No solo por el tipo de superficie sobre la que suelen inscribirse y multiplicarse las expresiones del disenso, sino por las exigencias de una agenda museística que impone límites espacio-temporales, presupuestales y de recursos humanos.

Así, el traslado de la muestra al contexto mexicano implicó un reencuadre y un nuevo tamizaje de las obras seleccionadas. Por tanto, en las salas 7 y 8, así como en el vestíbulo del Centro de documentación Arkheia del MUAC-UNAM, podemos acceder a una versión editada de la muestra. Las piezas exhibidas van desde señaléticas intervenidas, carteles variados y bordados, hasta acciones performáticas, proyecciones en edificios, fanzines y otros materiales bibliográficos, y videos que recopilan los sucesos más recientes, acontecidos, sobre todo, durante el periodo de confinamiento pandémico.

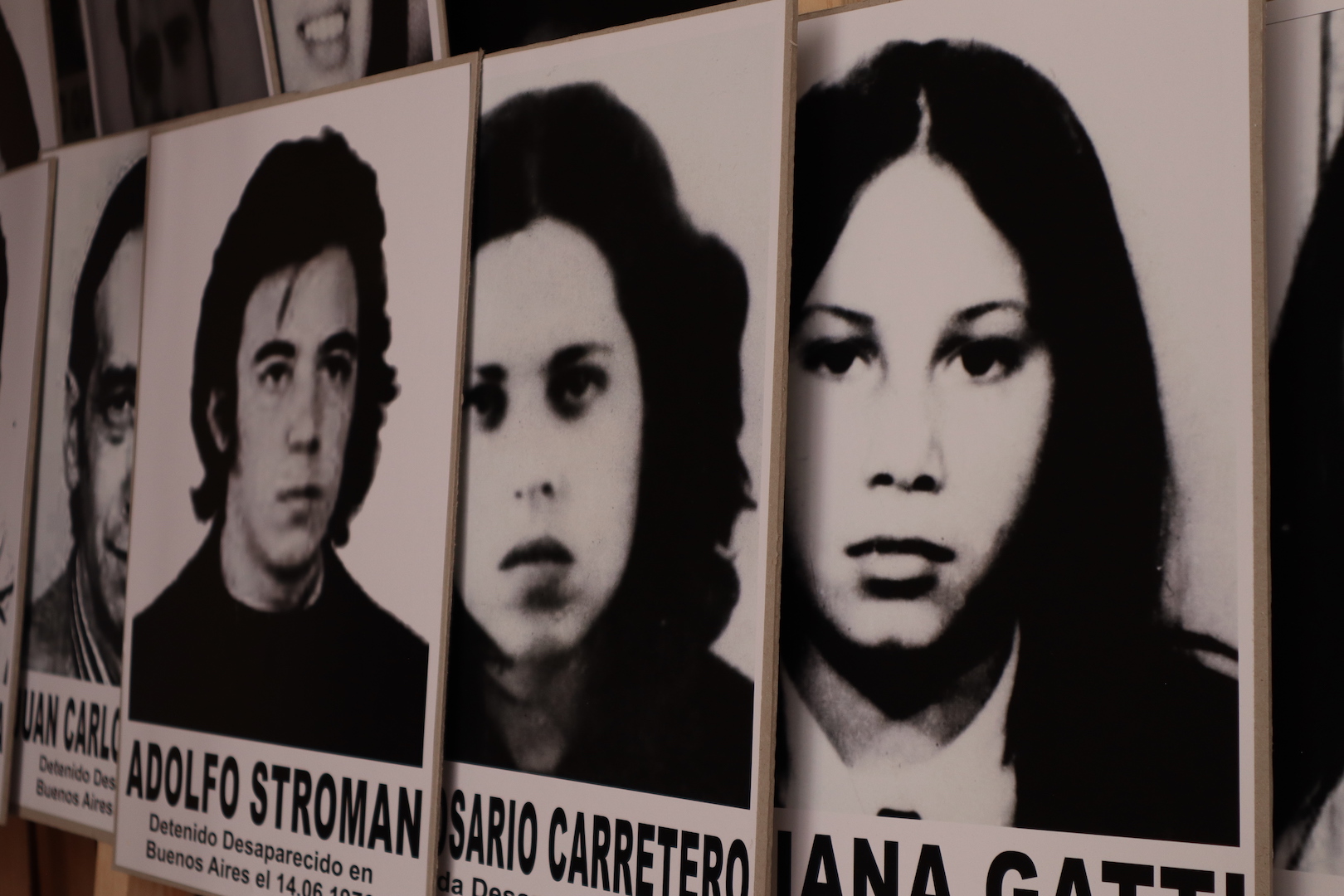

Autoría Colectiva, “197 carteles de mano con fotografías de los detenidos-desaparecidos durante el Terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor (1973-1985)”, 1985-2018. Fotografía: Mariana Martínez Bonilla

El tejido conceptual que da forma a los núcleos temáticos en torno a los cuales se articula el sentido de Giro gráfico implicó no solo la creación de un glosario crítico que comprende algunos neologismos como “arseñal” y “pasafronteras”, sino un trabajo colectivo diagramático que indaga en las posibles relaciones entre casos de urgencia y reclamo político, dispersos tanto geográfica como conceptualmente a lo largo del continente americano.

Las obras que componen la versión mexicana de Giro gráfico se disponen también a través de los conceptos del vocabulario generado por la RedCSur: gráficas intempestivas; arseñal; cuerpos gráficos; la demora; persistencias de la memoria; en secreto; pasafronteras; territorios insumisos y contracartografías. A esta lista se suman los espacios satelitales de la muestra: la Biblioteca Cuir, un espacio descolocado de la linealidad museográfica y el Ágora del presente, que se configura como un intersticio digital que conecta el recorrido entre las salas 7 y 8 del museo.

Autoría colectiva, “Sin título”, camisetas con serigrafía. Fotografía: Oliver Santana, MUAC

De la misma manera, se añadieron dos casos específicos, cuya urgencia e intensidad obligan a reparar en sus particularidades: Nicaragua y Ayotzinapa. Se trata de dos momentos en la historia del continente americano caracterizados por una intensa respuesta social que dio lugar a una serie de movilizaciones y protestas que se apropiaron de las vías públicas mediante la gráfica.

Las relaciones establecidas entre cada uno de los ejes de este “vocabulario común” se diseminan, multiplican y pliegan a manera de un rizoma. Se trata de conexiones flexibles, mediadas por una serie de afinidades conceptuales que trazan relaciones espirales. Éstas no se organizan taxonómicamente a partir de subordinaciones jerárquicas o temporales, sino que proponen nuevas maneras de habitar el museo a partir de las afectaciones e incidencias múltiples entre los movimientos, colectivos, artistas, prácticas y materiales que se articulan en la muestra.

Por otra parte, la formulación de un recorrido museográfico sin delimitaciones temporales o físicas claramente establecidas corrompe las lógicas del aprehender el mundo, reglamentadas por las políticas culturales que suelen codificar las experiencias de los espectadores en los museos. En Giro gráfico, los espectadores pueden re-activar y resignificar algunos de los objetos expuestos. Con ello quedan atrás aquellas reglas básicas de la etiqueta museística que prohíben al visitante acercarse a las obras. La cercanía con la materialidad de los objetos de la muestra se convierte en una parte sustancial del diálogo y, sobre todo, del ejercicio de permanente resignificación de la gráfica propuesto por la RedCSur.

Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán, “Bordados por Ayotzinapa”, 2017. Fotografía: Oliver Santana, MUAC

Tal es el caso de la instalación Los niños (2002), del colectivo cordobés Urbomaquia, la cual se trata de un grupo de siluetas de madera sobre las que se imprimió la imagen de un niño en escala real con pintura para pizarrón. En su primer montaje, Los niños (2001) ocuparon por siete horas un paso peatonal en Córdoba, Argentina. En 2004, las siluetas se colocaron frente al Banco Nación en Rosario y frente a la Legislatura provincial en Mendoza. Posteriormente, la instalación se traslado a algunas salas museísticas como en el caso del Museo Reina Sofia y, actualmente, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM.

En cada una de sus activaciones, Los niños (2002-) fueron intervenidos por los transeúntes argentinos y visitantes de los museos. “Veo el futuro repetir el pasado…”, “Tenemos hambre, Sr. Intendente”, “Queremos justicia”, son solo algunos de los mensajes que se imprimieron con tiza blanca sobre ellos. En el caso particular de su montaje en México, las improntas “49 niñxs, Guardería ABC…”, “memoria, verdad y justicia. +43” y “Karla y Magda, libres ya. Presas políticas, libres ya”, ejemplifican la urgencia de que la dimensión política del arte sirva como mediadora entre lo individual y lo colectivo en medio de la convulsión por la que atraviesa nuestra nación. Y es que, como ha expresado en repetidas ocasiones la académica Ileana Diéguez, refiriéndose al caso mexicano, “cada día son muchos más los desaparecidos, los masacrados, los asesinados y desplazados. Las cifras nos enmarcan en una situación de exterminio. Andamos sumergidos entre fantasmas”.

Urbomaquía, “Los niños”, 2002. Fotografía: Oliver Santana, MUAC

Extrapolando la sentencia de Diéguez a todo el continente, podemos afirmar que la urgencia por habilitar espacios colectivos en donde llorar las ausencias se ha convertido en uno más de los catalizadores de la movilización social que toma las calles y otros espacios para elaborar el duelo. Atendiendo a ello y bajo la premisa de que “las cosas no pasaron, sino que nos siguen pasando, Giro gráfico atraviesa y conmueve” al “cubo blanco”, convirtiéndolo en el lugar de inscripción del disenso y el afecto. En los espacios ocupados por la muestra, las presencias fantasmagóricas de los desaparecidos resisten e insisten en la subversión de las narrativas hegemónicas y las historias oficiales.

Mediante un montaje que promueve la cercanía entre los 197 carteles de mano con fotografías de los detenidos-desaparecidos durante el Terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor (1973-1985) (1985-2018), de autoría colectiva; los Papalotes de los desaparecidos (México, 2014), de Francisco Toledo; los carteles para tablero publicitario en vías públicas de Alfredo Márquez, titulados Katatay (Perú, 2003-2022), y la serie Siete miradas ausentes (Uruguay, 2000-2009), de Juan Ángel Urruzola, la lógica museográfica de la RedCSur dota a los carteles, espectaculares, mantas y otros tipos de intervenciones gráficas con una suerte de función ritual, convirtiéndolos en contramonumentos. Se trata de una serie de trabajos en los cuales los rostros de los desaparecidos y otras víctimas de la violencia se multiplican para imprimirse sobre los muros e irrumpir intempestivamente en la protesta, clamando justicia.

Autoría colectiva, “Casita de Zapantera Negra”, 2012-2022

En ese mismo sentido, las relaciones anacrónicas entre los bordados de los colectivos Fuentes Rojas (México) y Mujeres del Refugio Colomoncagua (Honduras), y las serigrafías de Edén Bastida Kullick y Demián Flores en colaboración con La curtiduría dan cuenta de las maneras mediante las cuales este tipo de estrategias consideradas artesanales quiebran las lógicas temporales del capitalismo. Todas ellas son formas “dilatadas de la producción de imágenes” que hacen frente al olvido y al borramiento no solo de los cuerpos de quienes habitan las imágenes, sino de los vestigios de la memoria colectiva de la región. Así, lo que se pone en tensión a lo largo de la muestra son los múltiples usos de la gráfica no solo como acompañante, sino como núcleo de la protesta y el duelo colectivos en la contemporaneidad.

En síntesis, el trabajo de investigación puesto en operación en Giro gráfico: como en el muro la hiedra articula otras rutas metodológicas que indisciplinan nuestros modos de pensar y que redefinen las relaciones entre los cuerpos, las imágenes, los espacios y los tiempos, siempre políticos, heterogéneos y múltiples. Cada uno de los ejemplos que constituyen el corpus de la muestra nos devuelve la mirada. Mediante ellos, el pasado acude a nuestro encuentro y los acontecimientos que dan forma a la memoria colectiva nos obligan, desde el estremecimiento, a aprehender desde otras coordenadas la historia de un continente en llamas.

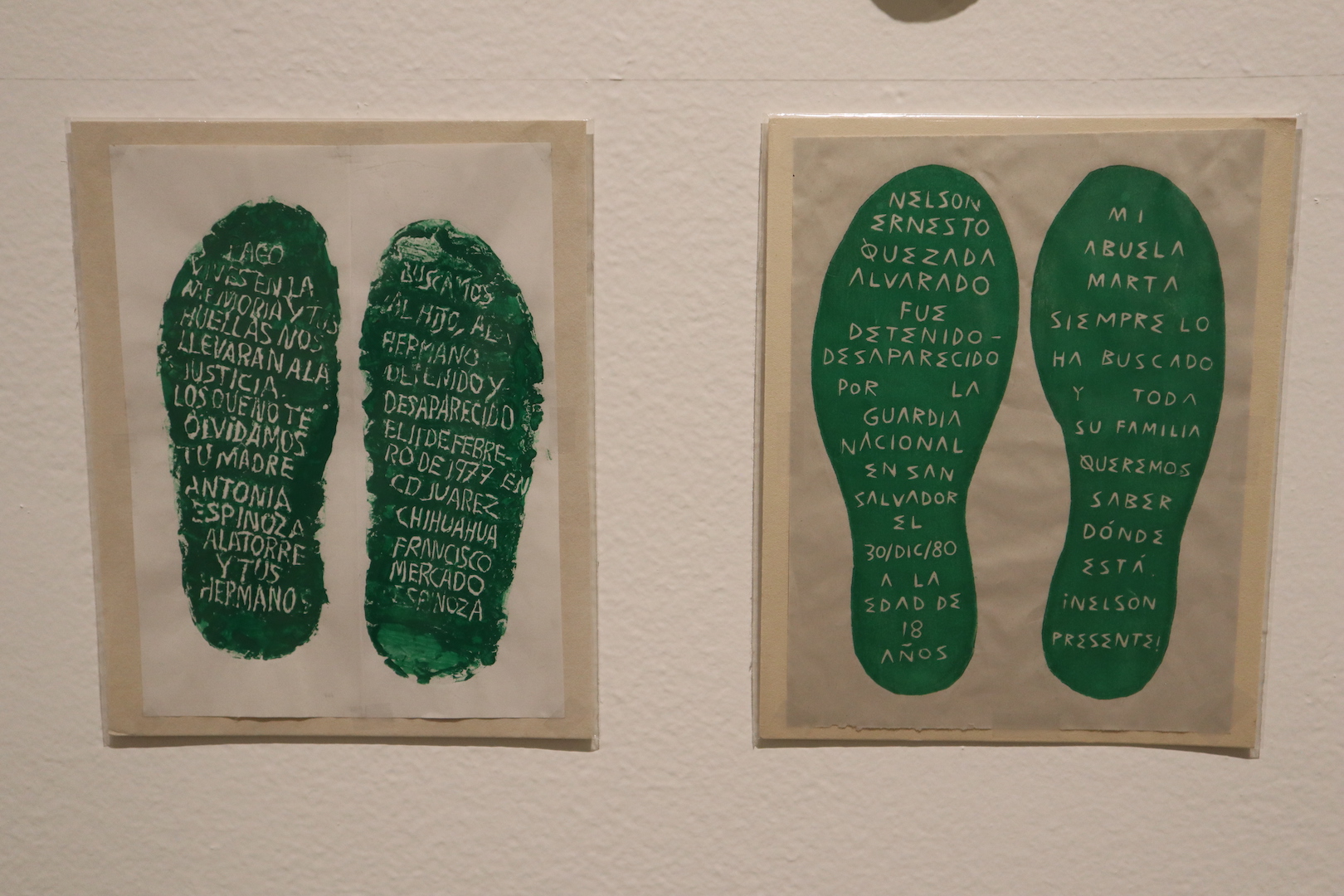

Colectivo Huellas de la Memoria, “Huellas de la memoria”, estrategia gráfica activa desde 2013