Horizontes sonoros latinoamericanos

Rafael Toriz

Agosto-Septiembre de 2022

A la manera del pez —que ignora lo que es el agua— el “ser latinoamericano” se define más por una retórica de pertenencia o una negativa precisa frente a lo que no se es —gringo, asiático o europeo, por decir algo— que por una improbable esencialidad. Empero, si algunas coordenadas permiten bosquejar una suerte de perfil para los seres y sensibilidades nacidos, crecidos y emigrados en y desde América Latina ellas son sus profusos, contrastantes y complejos paisajes sonoros.

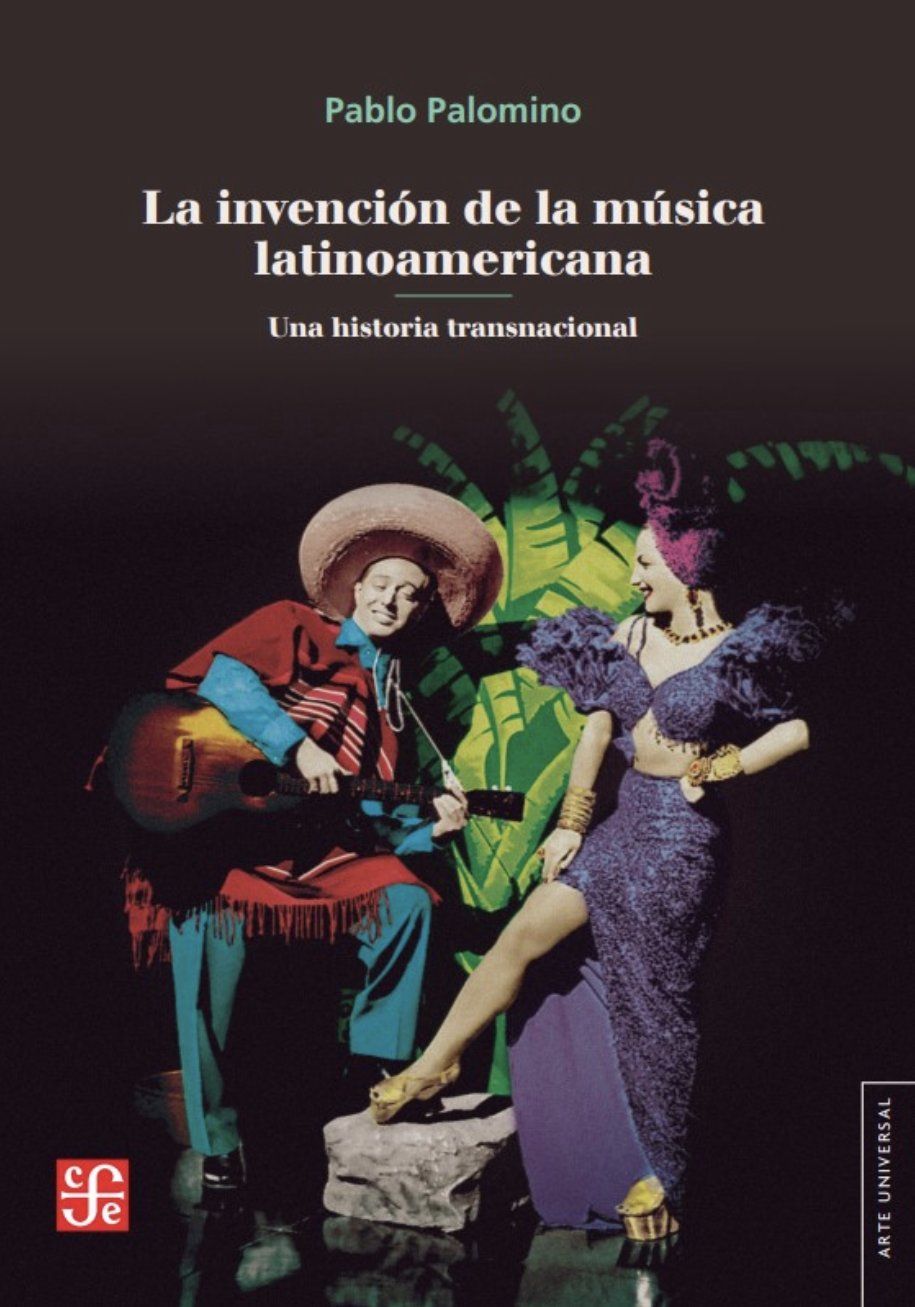

Para explorar ese universo en expansión, el historiador argentino Pablo Palomino (1973) ha escrito una obra titulada La invención de la música latinoamericana, libro publicado con éxito en los Estados Unidos en 2020 por Oxford University Press y editado en español de manera impecable por el Fondo de Cultura Económica a finales del año pasado.

Concepto gestado y argumentado desde el siglo XIX hasta nuestros días tanto en el ensayo de interpretación nacional, como en el literario y el histórico/político, tras la investigación de Palomino queda claro —pero con un cariz particular— que la inestabilidad propia de la región y del concepto se lee de manera más fecunda e incluso más clara si nos detenemos en las historias culturales trasnacionales de nuestros países, una conflictiva e irresoluble pregunta por la identidad tal como lo entiende el autor: “¿es el caribe de múltiples lenguas y soberanías parte de América Latina? ¿Lo son las regiones atlánticas y pacíficas de “Afroamérica”, con su legado esclavista y sus proyectos antirracistas? ¿Lo es México, un país norteamericano más integrado económica y demográficamente a Estados Unidos que a sus vecinos del sur? ¿Son “latinos” los pueblos indígenas, los migrantes de lengua zapoteca en Carolina del Sur, los inmigrantes asiáticos en Perú o los ucranianos de Buenos Aires? ¿Es Uruguay latinoamericano, un país cuyos intelectuales lo pensaron como una excepción? ¿Lo es el Brasil, un país-continente culturalmente tanto más conectado a las redes de lusofonía global que a las de América latina? ¿Lo es la Argentina de quienes la sueñan como una extensión de Europa o la quieren integrada a Estados Unidos? ¿No lo es acaso Estados Unidos, el segundo país de habla castellana en el mundo?”. Dicha enumeración, que recuerda de paso una canción de Jorge Drexler, permite calibrar la complejidad del fenómeno, no sólo por la fragmentación evidente de los rasgos regionales que viajan y se transforman, dando paso a identidades nómades y mestizas, sino porque, además, las prácticas sociales agrupadas bajo el concepto de “música” entrañan todo tipo de oficios, perspectivas y ocupaciones. Arremete nuevamente Palomino: “esta es una historia de ciertas prácticas de compositores populares y eruditos, interprétes, productores, pedagogos, intelectuales, musicólogos, diplomáticos y audiencias… o mejor dicho de prácticas musicales, especialmente entre las décadas de 1920 y 1960, que postularon la existencia de una corriente musical particular, distinguible dentro de la polifonía del mundo, llamada música latinoamericana”.

Obra inevitablemente ambiciosa en la que se echa en falta una lista de la música escuchada por Palomino durante su investigación, el autor sale bien librado de los retos que se impone a causa del rigor en el análisis, que atiende la dimensión social e ideológica de los diversos fenómenos musicales revisando épocas, géneros y prácticas de distintos países comparándolos entre sí; por ello no sorprende la condición de mosaico continental del libro, que desentraña y analiza los pilares trasnacionales de la musicología latinoamericana, algo que ya había señalado con oportunidad Carlos Monsiváis en diversos ensayos y escenarios, a contrapelo por cierto de la tesis principal de Néstor Gárcia Canclini en su lgendaria obra Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, de 1990.

Pese haber nacido como una tesis de doctorado, el libro de Palomino, heterogéneo y cordial, entra en sintonía con obras mayores de la tradición en la que se inscribe, tales como Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz, Geografía del Caribe, de Germán Arciniegas, La música en Cuba, de Alejo Carpentier, o El mar de los deseos, de Antonio García de León.

Equlibrio entre tradiciones diversas cuyos elementos tienen sentido por separado pero cuya potencia expansiva acontece en el poderoso concurso de sus generalizaciones, el mapa trazado por Palomino despliega una geografía de sonidos, historias, personajes, ciudades, pueblos, redes, repertorios, pedagogías y evocaciones a la manera de un continente para ser recorrido, dándole dignidad a un concepto abaratado por la visión reduccionista propia del norte global y la “Putumayo World Music”.

Viaje alucinado en busca de la fascinanción y el sonido que le da sentido a nuesta región imaginaria, el libro de Palomino se parece mucho a beber en compañía al amparo de cualquier plaza latinoamericana atestada de músicos callejeros: un arte mayor que celebra como nada la eternidad de lo pasajero.

La invención de la música latinoamericana

Pablo Palomino

Buenos Aires, FCE, 2021, 288 pp.