Leopardos en el templo o la ceremonia interminable VI

El psicoanálisis te ayudará

Marina Porcelli

Agosto-Septiembre de 2022

Artículos eléctricos, Grete Stern, 1950, fotomontaje, Wikimedia Commons

No sólo el psicoanálisis, el fotomontaje también parece un acierto a la hora de representar y relaborar lo onírico: empalma elementos, los condensa, los yuxtapone, construye así un nuevo sentido para el que sueña. Este mecanismo de collage, de palimpsesto fotográfico, esta rescritura eterna de la máquina psíquica, da cuenta de las superposiciones de la conciencia: su formulación implica un trabajo de desmonte. Fue Julieta Gamboa, ya en México, y en 2011, quien por primera vez me habló de la columna de la revista Idilio, de Buenos Aires, “El psicoanálisis te ayudará” (que después de dos números cambia a “El psicoanálisis le ayudará”), publicada entre 1948 y 1951, y en la que Gino Germani, uno de los fundadores de la sociología empírica latinoamericana, a veces, con el seudónimo de Richard Rest, analizaba el mundo onírico de las lectoras. Las lectoras, de hecho, contaban sus sueños en cartas que mandaban a la revista: y la fotógrafa Grete Stern diseñaba los montajes que se publicaban junto a la columna de Germani.

Germani, desde Italia, y Stern, desde Alemania, habían llegado a Buenos Aires antes de la segunda guerra mundial. Stern traía ya una trayectoria caudalosa como diseñadora (se formó en la Bauhaus). Sus fotomontajes recuperan la propuesta central que está en el origen de esta técnica fotográfica: la subjetivad acentuada, lo explícito de la artificialidad. Todo se ancla en una imagen superpuesta que rechaza lo-objetivo, y que subraya al sujeto que observa. Subraya lo que el sujeto teme y lo que desea. El énfasis es entonces estructurante de la foto: la cámara nunca engaña, la cámara pone en escena.

Los últimos instantes, de Henry Peach Robinson, de 1858, está catalogado como uno de los primeros fotomontajes de la historia. Muestra la escena de una joven enferma, a punto de morir, y el desasosiego familiar. Ocurre en una habitación de la alta burguesía, y sobre la ventana, de espaldas, contra un paisaje tan ominoso como alucinado, la figura de un hombre de capa negra. Los trabajos de Joseph Nicephore Niepce de 1826, y los de Louis Daguerre, que patenta la fotografía en 1839, deben ser incluidos en este párrafo. También la historia de Bayard: el mito cuenta que presenta una foto de sí mismo muerto, ahogado, para “que todos se sintieran culpables” pero al final se trataba nomás de un juego, una foto falsa, una simulación.

Ahora bien. Voy a reparar muy especialmente en esa actitud de origen del fotomontaje: el hecho de que la joven de Los últimos instantes está a punto de morir, pero no muere todavía. Quiero marcar la escenificación de la puesta, la construcción, lo postizo, lo casi imposible sobre lo real y sin embargo tan real: con toda esta materia trabaja Grete Stern. Con lo que está a punto de moverse, a punto de suceder o desatarse, aunque todavía no suceda. O todavía no se desate. La construcción de lo inminente, o sea, de lo traumático. De cómo se repite el trauma, porque nunca termina de escribirse. Ese es el corazón, pienso, de la representación de Stern. Lo que de manera eterna caracteriza la idea de trauma: el nicho opaco, el agujero, que no se revela nunca, pero que siempre alcanza para dar la impresión de que está por ocurrir una tragedia.

En los últimos años, el nombre de Grete Stern ha crecido en reconocimiento y lecturas. Sucedieron varias exposiciones en Buenos Aires, se publicaron catálogos, se estrenó La mirada oblicua, un documental sobre ella y su obra. Curiosamente, los últimos trabajos de Grete Stern retratan comunidades indígenas en el norte de Argentina, con el título “Aborígenes del gran Chaco”. Ahí, en fotografías en blanco y negro, de una claridad estremecedora, Grete Stern trabaja sin el acento de la artificialidad, se ladea hacia una propuesta realista y brutal que denuncia las condiciones de vida.

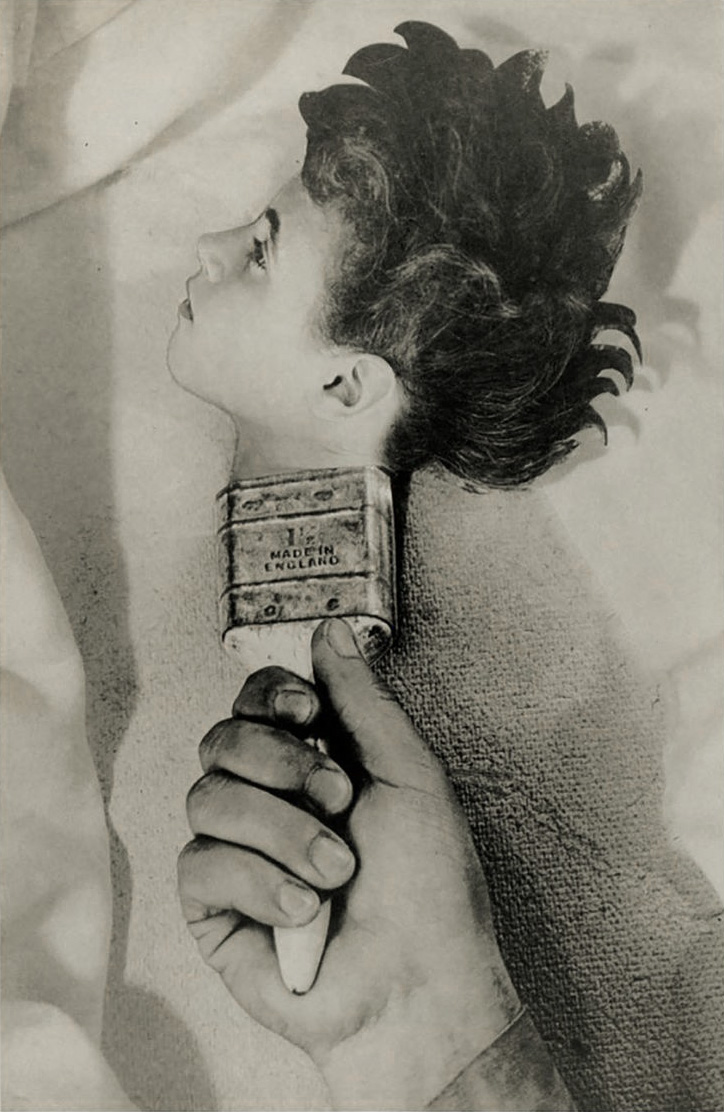

Sueño No. 31: Made in England, Grete Stern, 1950, Wikimedia Commons

Collage sobre collage

Volvamos a Idilio y al montaje de sueños. Las dificultades para alcanzar algo, los obstáculos, la imposibilidad de realizarse, materializado en monstruos y paisajes hostiles son los temas más recurrentes de la propuesta. El amor y la maternidad aparecen como construcciones dificultosas (la hija de Grete Stern está en casi todas las imágenes), la cosificación de la mujer: la mujer-objeto en su rol de esposa o en su rol de madre.

Se dan sueños de peligro, sueños de mujeres atrapadas. Cercada por lo doméstico, la mujer se vuelve objeto intercambiable (mercancía), y es constantemente asfixiada. Trenes que pasan a gran velocidad, monstruos que se acercan, bebés que piden ayuda. Los fondos, además, nunca son olvidos de la imagen, ni telones arbitrarios: tienen una relación activa y recíproca con las mujeres de escena.

“Lo sueños no nos pueden revelar lo que las demás personas son en realidad, más bien pueden decirnos qué es lo que de verdad pensamos sobre ellas”, dice Germani. Con un análisis de equivalencia simbólica, Germani despliega una cadena de significantes en la que las historias de las lectoras se vuelven abstractas. El sueño significa esto o el sueño significa esta otra cosa son las frases más comunes de sus escritos. Por eso, lo que verdaderamente caracteriza la propuesta general de la columna Idilio es el collage sobre collage: el montaje sobre montaje. No se trata únicamente del análisis de Gino Germani sobre el sueño en su dimensión simbólica, o no se trata solamente del fotomontaje de Grete Stern sobre los cuerpos de las mujeres abrumadas. Fotos, títulos, dibujos, escritos, columnas y diseño de página: este palimpsesto de elementos, toda la galaxia habla sobre cómo se formulan y se enraízan los sueños.

Quiero reparar en una última cosa, antes de terminar. Pienso en aquella lectora de Idilio que, posiblemente angustiada, narró su sueño en una carta y la envió a la revista. Que tiempo después vio su sueño publicado, analizado, representado. Con estos mecanismos, y el trabajo de otros agentes, el sueño individual se trasladó a una dimensión colectiva: ya no fue solo su anclaje personal, propio, sino que implicó la situación de muchas otras miradas sobre la cosa. Y hoy, cuando en los estudios de género reina confusión sobre el uso del yo, cuando no se entiende que el yo por sí mismo, descontextualizado, no genera sujeto político, y que es por supuesto rechazable creer que la idea de verdad está adherida a lo que dice “una persona”, este operar de la columna Idilio, esta construcción de una narrativa que se presenta como colectiva me parece valiosa y reivindicable.