La flecha en el espejo. Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik

Josué Brocca

Febrero-marzo de 2022

Árbol de Diana fulgura y ensombrece. El arco fabricado con su materia apunta hacia quien contempla a la cazadora pero también hacia ella misma. Es por esto que las flores que retoñan de sus puntas parecen casi pétalos, a veces hechos copla, a veces reflexión. Y es que el poemario de Pizarnik, escrito en su estancia en París, en 1962, a pesar de insertarse en la tradición de la poesía lírica, se presenta también como un libro de imágenes, un pasadizo de espejos. La voz de la poeta captura tanto el oído de quien lee como su mirada, conduciéndolo a las salas del ensueño, caminando en los límites entre lo real y lo etéreo, no sin poner en duda la imagen del mundo percibido y la posibilidad de transformarlo a través de la palabra o, quizá, trastocando a los espectadores.

A través de las hojas de Árbol de Diana se lee y observa. Se perciben ensoñaciones tímidas de infancia; se atraviesan los plexos de la memoria desde lo sublime hasta lo ominoso; se devuelve al lector el asombro y el terror por la naturaleza, y recrea el pasmo de quien se enfrenta a la intemperie por primera vez en la vida. El viento sopla a través de su follaje. Por instantes, el texto se despliega como pintura, encendiendo, ante el lector, las luces del ayer junto con visiones de utopía y rebeliones oculares. Sin embargo, mediante sus composiciones uno se adentra también en las fauces de la pesadilla, obligando al ojo a enfrentarse con su propia forma:

en la noche

un espejo para la pequeña muerta

un espejo de cenizas

(p.124)

En sus momentos de mayor desesperanza, los versos breves se callan a sí mismos, niegan la existencia del fruto prometido del árbol. Se pone en juego entonces la caza de la diosa contra ella misma, que al oír las palabras, y ver sus efectos, arrebata contra ellas saeta tras saeta, y contrapone la poesía como pantalla verbal contra la transparencia del abismo:

El poema que no digo,

el que no merezco.

Miedo de ser dos

camino del espejo;

alguien en mí dormido

me come y me bebe.

(p. 116)

En este ejercicio constante de negaciones, el límite entre palabra e imagen se manifiesta ante el lector: la tinta negra sobre el papel se aleja de su forma, revelando la distancia entre el mundo que representa y el signo con el que se construye y resignifica los huecos blancos en el papel como un escenario teatral que se afirma como objeto en el tiempo. En esos instantes, palabra e imagen se conjuntan como una habitación del eco cubriendo en su indiferencia a una niña que solo grita al silencio, recibiendo su cobijo de vuelta:

la pequeña viajera

moría explicando su muerte

sabios animales nostálgicos

visitaban su cuerpo caliente

(p. 136.)

El mecanismo, sin embargo, no siempre resulta en la invocación de la vacuidad: ante la palabra que se calla, o la poesía que se niega, lo negado se alza como significado ausente que, sin embargo, ocupa el espacio y, de otra forma, se alza también como un aire de verano para el lector. La nada muta en sosiego, el silencio del desierto se alza como una manta que sacia el hambre de la cazadora, de quien ha huido toda presa.

Las imágenes del poemario no sólo vienen de palabras, también de dibujos y pinturas que si bien no se figuran con sus trazas, se hacen presentes mediante la descripción y la reinterpretación verbal de sus composiciones. Es entonces que el árbol del libro muta en galería, un museo de la mente donde la vivencia estética se traduce a través del ejercicio de la écfrasis. Wols, Goya, Klee se presentan como fantasmas que nos guiarán bajo la luz de la luna, sembrando en el texto el rendimiento ante las fuerzas primigenias, la sombra del inconsciente, y la intemporalidad del cosmos, reproduciendo los efectos y afectos de las obras:

(exposición Goya)

un agujero en la noche

súbitamente invadido por un ángel

(p. 127)

A través de la música de su fraseo, a veces terso y en otros lacónico, Alejandra Pizarnik recrea los bocetos y las paletas de los dibujos y óleos que se albergan en los recovecos de la memoria, abriendo mediante la ilusión un lienzo que se traza con el fluir de sus palabras y que, al mismo tiempo, comparte una interpretación poética —incluso sensual— de la imagen percibida y la que después comparte con los lectores en la comunión que abre el texto. Este juego entre visualidad y lirismo camina hacia el borde de la discordia de la competencia entre las artes hermanas —paragone—, pero también subvierte las fronteras entre arte y letra y alza un nuevo espacio de comunión entre ellas en un gesto de fraternidad hermenéutica.

En Árbol de Diana se esconde una desilusión con la palabra pero también se muestra la esperanza en el cuerpo; si bien se pronuncia una desesperanza con la idea de transformar el mundo con la lengua, también reconoce la posibilidad de contacto e incluso la posibilidad del encuentro metafísico que se esconde en el vuelco hacia el mundo, como las manos que danzan con la niebla en los versos del vigesimonoveno poema del libro:

Aquí vivimos con una mano en la garganta. Que nada es posible ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla.

A André Pieyre de Mandiargues.

(p. 131)

Es entonces que se visibiliza que el libro describe la prisión del lenguaje a través de juegos metaliterarios en los que los poemas niegan la propia posibilidad de su existencia, la vuelta a los sentidos y la pulsión del inconsciente, por un contacto que trascienda las barreras de lo que es sólo aparente.

En el recorrer de los pasillos en sombra y de las galeras iluminadas de Árbol de Diana se hayan afirmaciones que se contradicen, por ejemplo:

Memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá.

(p. 110).

Se trata, pues, de un libro que, como el cuerpo lunar, muta —se oscurece y se visibiliza—, reafirma sus preceptos ante el lector. Sin embargo, el vaivén del libro es su verdadera afirmación. En lugar de recurrir al artificio o a la monología en la poesía, Pizarnik fragmenta su voz en un mosaico de notas, verbos, e imágenes. Es un texto que evidencia un ser dividido; no obstante, ese mismo cisma se alza como una verdad trascendente. Entre líneas, y a través de ellas, el lector se descubrirá preso en el ramaje del mismo árbol, es entonces que entre los ojos que se esconden en las ramas, el lector puede encontrar su propia mirada.

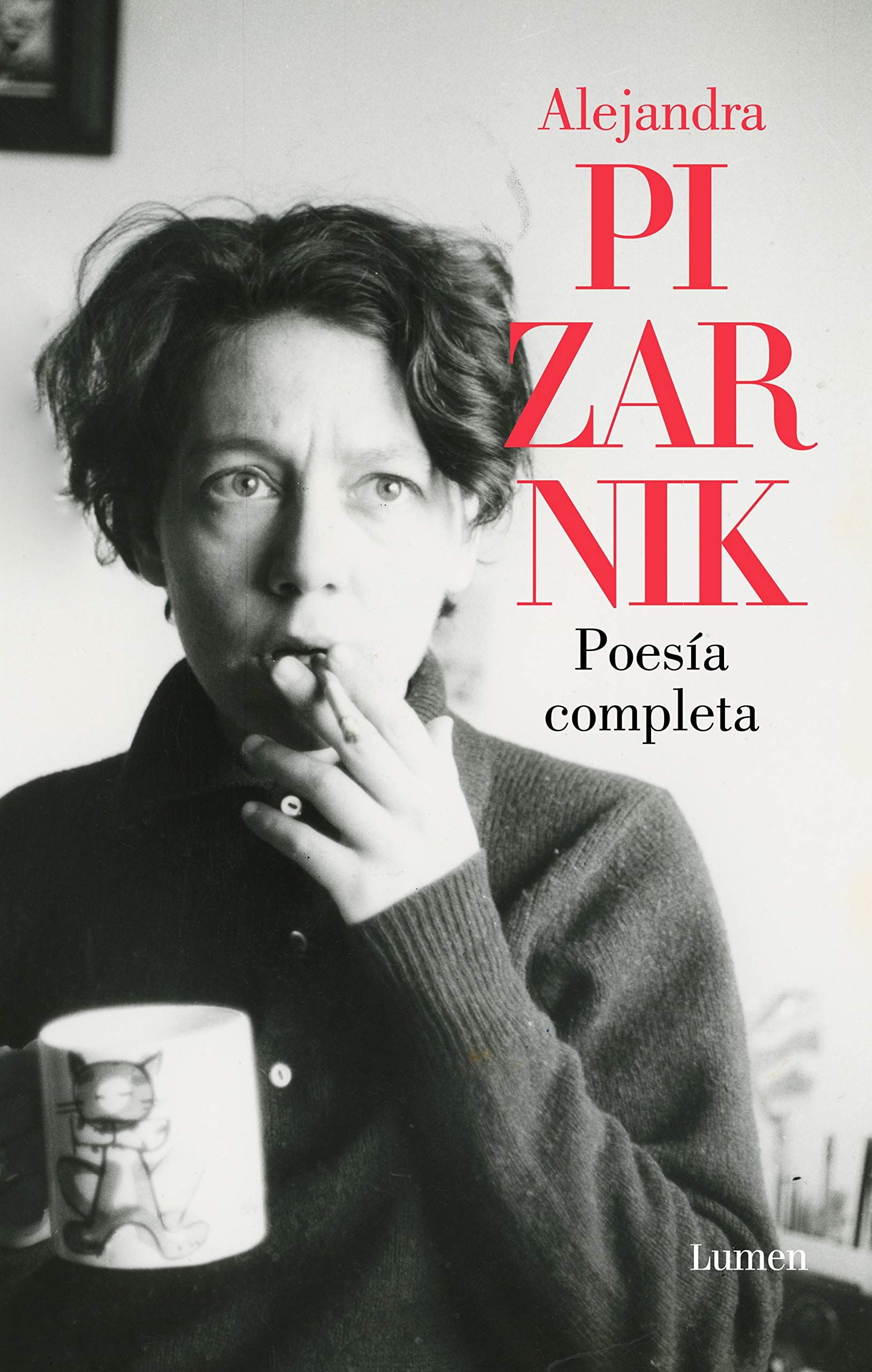

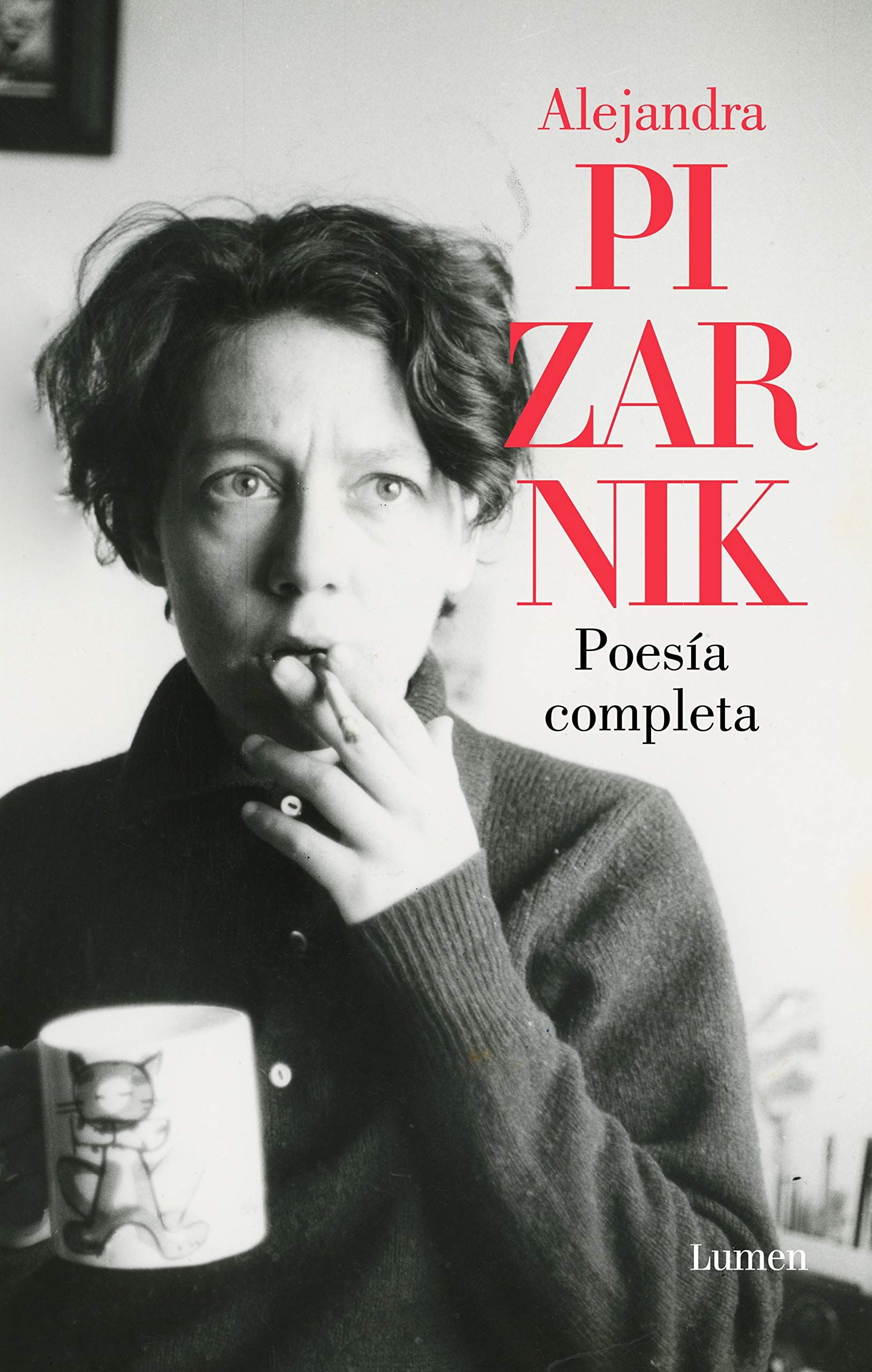

Poesía completa. Árbol de Diana.

Alejandra Pizarnik

Edición de Ana Becciú

Barcelona, Lumen, 2014.