Deponer a Colón, renombrar octubre: un vacío necesario entre las palabras y las cosas

Mario Rufer

Noviembre-diciembre de 2021

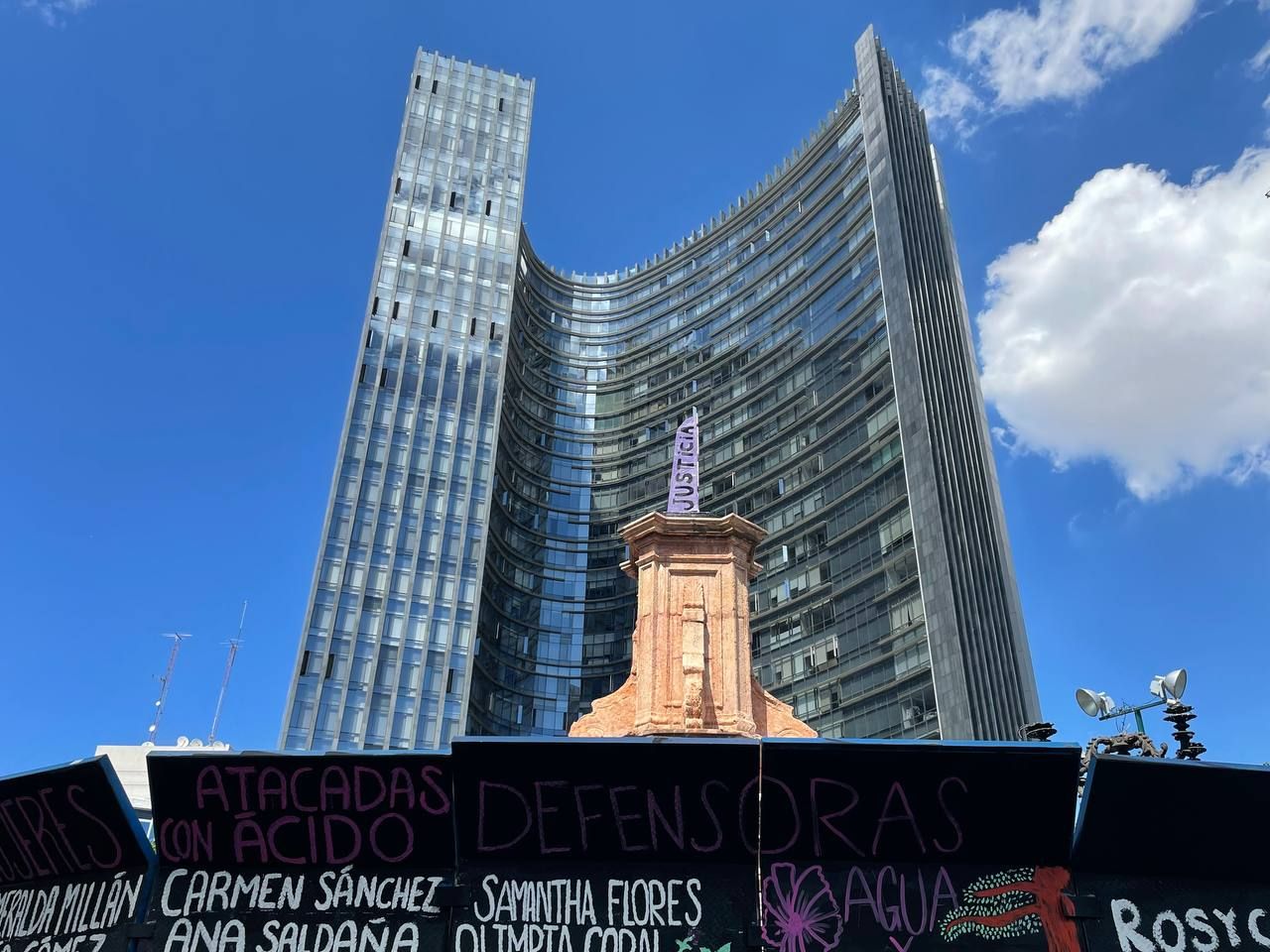

Fotografía: Grisel García Cortés

Colón, Tlalli, Amájac: pedestales vacíos. Destronar al signo no es tarea fácil. Colón el viajero, el descubridor, el genio genovés que desde niño contemplaba el mar con desconfianza sobre el mito. Ni gigantes que sostienen ni elefantes que soportan: una esfera suelta para ser hendida. Una nota periodística decía hace poco: “Desata polémica el dedo de Colón en Barcelona. ¿No señalaba a las Indias o la escultura está mal puesta?” El índice errático como destino de quien nunca supo adónde había llegado.

Una ira unánime desata la destitución de pedestales. “Monolitos de miradas heroicas que desconocen el parpadeo y el sueño”, dice Paolo Vignolo sobre los monumentos. Estatuas de Cristóbal Colón, de gobernadores esclavistas, de genocidas de pueblos originarios y forjadores de patria (esos actantes que suelen homologarse en nuestro continente) son impugnadas a escala global. Las voces en defensa de la piedra y el musgo se dejan oír, sobre todo con el “descubridor”: “no juzguen tan rápido”, “la responsabilidad no fue del marino”, “Colón no conquistó a nadie, pero sí cambió al mundo” y un largo etcétera bastante previsible. Me pregunto si a nadie se le ocurrió cambiar la dirección del interrogante: apuntar como el dedo de la estatua al cardinal menos previsible. Porque hay una lectura errada en pensar que lo que se tumba, lo que se impugna, es la figura histórica y no lo que su índice representa: la potencia mágica del soberano que instituyó con quién, dónde y cómo deberíamos ser interrumpidos en el espacio público, flanqueados por un exhorto del gigante, por un giro decisivo de la mirada hacia arriba.

Bajar del pedestal: es ese el acto iterativo. ¿Quién puede pensar que hay una omisa lectura de la figura histórica de Colón, o de Belalcázar en Colombia o de los Montejo en Yucatán? ¿Quién piensa seriamente que es eso lo que está en juego? Si actuó, si trajo, si esclavizó, si conquistó, si fue antes, si fue después: eso se discute en otra parte, no en el bronce. ¿Realmente creemos que los monumentos están ahí para que cada paseante citadino tenga una rémora de argumentos sobre procesos, fechas, actantes, mapas y glorias? ¿No será que empotrar estatuas tuvo siempre que ver con instituir la magia del empotrador que nos reclama algún asombro, algún efecto de potencia?

La desproporción de quien tiene horizonte ante la miniatura del caminante: ese es el efecto-monolito. Podríamos ganar en imaginación si leemos en el derribo de las estatuas de Colón ese descrédito a la potencia instituyente, una iconoclasia laica que cuestiona la extensión de soberanía en pedestales ya sin poder de convocatoria, sin efecto narrativo. “¿En qué se convertirá el señor del cetro cuando ya nadie lo reconozca?”, cantaban los domo del reino antiguo de Mali ante el mal gobierno de sus soberanos. Nótese que el asunto del cantar suplicante no era “quién reinará después”: el acento se ponía en qué será del signo que lo sostenía en el centro. En la duda sobre el drama está la impugnación a la fuente del poder.

Un síntoma de la historia aparece aquí. Bronces de Colón, de los adelantados primeros, de los esclavistas. Algunos impugnados, grafiteados, pintarrajeados: para que en la operación de tachadura se desconozca la validez del signo, pero se advierta que aún lo leemos debajo de la negación. Leemos su violencia silente, su pertinaz voluntad de perdurar. Otros directamente son derribados, estrellados y deshechos.

En Colombia o en Chile hay un debate atendible sobre por qué no dejar los “pedestales vacíos”, sobre posibles estatuas frágiles e itinerantes o sobre monumentos perentorios que después de un tiempo se fusionen con el paisaje mostrando la agonística de todo ejercicio simbólico y político. En cambio, pareciera que en México una especie de terror barroco al vacío alcanza a impregnar nuestro tiempo. Y ese sí es un terror de Estado.

Presurosos, encontrar al sustituto. Primero fue Tlalli, fracasada por una designación que es polémica no tanto porque si el escultor es blanco y varón y si consultaron o no a “las comunidades” (ambos elementos relevantes pero fácilmente solucionables), sino por el gesto conceptual que vuelve a refrendar la escisión entre historia y cultura, un gesto tan sigilosamente colonial: sustituir al navegante histórico, un sujeto que tiene tiempo, nombre, apellido y biografía, por una parcialización categórica, “la” mujer indígena: una categoría política asumida como hecho cultural y sin densidad empírica (las mujeres indígenas seguramente se definirían hoy desde lugares de enunciación plurales, históricamente conflictivos, simbólicamente inestables y políticamente densos). Y ahora una réplica de la joven de Amájac consensuada con “la comunidad de procedencia” —el hecho es muy reciente mientras escribo, pero me permito la sospecha de las comillas porque en las advocaciones del poder, la comunidad suele ser un significante bastante resbaladizo y celebrado ampliamente por el propio paradigma tutelar de las acciones estatales—.

Tlalli, Amájac o Colón evidentemente forman genealogías histórico-culturales diversas, pero no son dicotómicas: sería de una ingenuidad política irremontable pensar que la última encarna la genealogía del poder colonial y conquistador mientras las primeras “vuelven a hacer presente” mediante el trabajo simbólico a las genealogías soterradas de “los conquistados”. No lo creo. Toda genealogía requiere de un trabajo conectivo y más sinuoso con la historia: la de la conquista, la de la colonización, pero también las de las porfías persistentes de los indigenismos nacionales que en la medida en que reconocieron, delimitaron y exhibieron, también extendieron soberanía estatal, fijaron, domesticaron y excluyeron.

¿Qué es ese temor a los pedestales vacíos? Quizás el horror vacui de toda voluntad estatal a que se le dispute el lugar de enunciación recursivamente. Marosa di Giorgio, poeta uruguaya de extraña sutileza, escribió alguna vez: “Le restituyeron el nombre que merecía. Sin anunciar nada lo dejó sobre la mesa. Gritó: ‘No quiero la palabra. Quiero conocer, desnuda, el altar donde se nombra’.”

Descubrir, reconocer, fijar. Quitar un velo. Quizás por eso Enrique Dussel propone la metáfora del encubrimiento. América fue “encubierta”, y con discursos. La novela de caballería, los tropos medievales. La autoridad de los textos previos, de lo sabido, se mueve lentamente hacia lo que se conoce de súbito. En sus diarios de viaje, Colón anotó haber visto “tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan”. En ese doble curioso se asienta gran parte de la Conquista: hay un mundo no dicho entre la sirena vista y la sabida, la esperada, la leída.

Hablemos de historia. En su operación, la escritura tiene función de reconocimiento de lo ajeno: su diferencia con la oralidad —y sus múltiples manifestaciones performativas— estriba en anclar el sentido mediante una extensión: “el lenguaje oral espera, para hablar, que una escritura lo recorra y sepa lo que dice”, escribe Michel De Certeau. Lo recorra y sepa: la extensión al saber es una extensión de dominio a través del reconocimiento. Reconocer América: su diversidad, su diferencia. Escribirla con la pluma y punzarla con la espada.

¿Cuál es el límite fijado por el 12 de octubre en este caso? Fue el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, hoy es Día de la Nación Pluricultural en México según declaratoria del Senado en 2020; es Día de la Resistencia Indígena en Venezuela y Nicaragua, y curiosamente en Navarra cuyo Parlamento lo legisló así desde 2017; es Día de la Descolonización en Bolivia desde 2011, y Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina desde 2010. Salta la profunda limitación del acontecimiento fundador a una conmemoración acotada en el límite de los discursos nacionales.

Como síntoma, es interesante revisar “las fuentes”: en México, el Día de la Raza fue instaurado como efeméride por José Vasconcelos en 1925, supuestamente en razón a la “raza iberoamericana” ensalzada en sus textos. En ninguna fuente consultada parece haber acuerdo sobre “dónde nace” la noción de “día de la raza”. ¿Qué raza nombra y para quiénes? ¿Qué arqueologías niegan las hagiografías del mestizaje? Día de la Nación Pluricultural: muchas culturas, pero una sola nación. La asepsia multicultural. Pregunta: ¿podrán las naciones ser multihistóricas algún día? ¿O la cultura se abre al plural que la historia niega? ¿Qué costo tiene la historia múltiple para el dominio soberano?

Conquistar. Hablemos de desplazamientos. Catacresis llaman los lingüistas a esas operaciones que designan con un significante algo que no se corresponde necesariamente con el sentido. Descubrimiento, pero habría que decir conquista. Virreinato, cuando es colonia. Mestizaje, pero es racismo. Desierto, y fue genocidio. ¿Cuál sería hoy el “sentido necesario” del 12 de octubre? ¿Otra historia? ¿El contratexto? Quizás sea esta una salida demasiado fácil. Una menos solipsista implicaría habitar la repetición: no conmemorar sino “dismemorar.” Operar bajo tachadura. “Nunca se completó la conquista de América”, escribe Rita Segato. Sigue sucediendo. Alguien grita tierra y la respuesta a ese grito es un eco devuelto de rescoldos, de fragmentos sueltos, de espectros, de una duda que no constituye discurso estratégico y sin embargo niega, molesta. Como la risa. Como en la Danza de la Pluma de México bailada el 12 de octubre en algunos pueblos de Oaxaca y que simula una batalla de Conquista: en ella, el final es incierto. A veces el capitán europeo pierde. Se impide la cancelación del texto. Conmemorar en clave subalterna quizás sea eso: no la emergencia de un relato otro fácilmente reconocible, domesticable, pacificable. Sino la afirmación de otra historia posible.

Ver y nombrar. ¿Qué cosa vio quién? Desde la Pinta, “vieron sólo lo que ya existía. Y a la par, en la sombra del sentido, vieron al diablo”, dice Libertad Azueta en Mar de noble puerto. Vieron lo que ya existía: no en los objetos sino en su significado. Sirenas, dorados mantos, olas confusas, hombres cornados. La autoridad de los textos previos construyó el encubrimiento, lo modeló. Una teratología encontrada fuera del gabinete de curiosidades: ahí estaban. Y lo que no era posible, lo que no era concebible, “en la sombra del sentido”, fue poco a poco colocado en el abismo.

11 de octubre, noche. Un vigía está echado en la Pinta y apenas “por la escotilla alcanzaba a divisar un poco de luz”, escribe Gómez Valderrama. “¡Tierra!” Gritó al rato el vigía de tantas lunas: se llamaba Rodrigo de Triana, o Juan Rodríguez Bermejo, o Rodrigo Pérez de Acevedo. Hoy nadie acuerda sobre su nombre. Qué paradoja: el que nombra por vez primera no tuvo nombre seguro, o tuvo varios y no importó. “¡Tierra!”, gritó. Y sin embargo no fue cierto, o no así. Porque eran destellos lo que tuvo a la vista. “Alguna lumbre vido”, anotó Colón en sus Diarios de Viaje, o creemos que anotó. Alguna lumbre: luz. Un resplandor fue la primera imagen del continente.

El que sin nombre nombró cargó sobre América el peso de esa metonimia inaugural. Ella se desprende de la voz extasiada del marinero en el grito que reconoce en la medida que extiende dominio, y no menos importante, en el aullido masculino que selló el vínculo prístino entre erotismo y soberanía. Esa metonimia lleva el germen de las figuras retóricas que le sucedieron e hicieron posible el lenguaje americano: la elipsis, la brevitas, el oxímoron y el barroco. Ante el grito había un otro que afirmaba su presencia y cuya designación le fue negada a partir del mismo momento del reconocimiento, desde el punto más alto de la carabela: desde el altar que lo nombró. Era de madrugada, en octubre 12 de 1492.

Y no, tierra nada: fuego era. Que arde todavía.

Algunos fragmentos de este texto fueron publicados como “Nombrar el 12 de Octubre”, en la sección Diversidad Cultural del Sitio Oficial del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, el 9 de octubre de 2020.

Mario Rufer

Es historiador por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Maestro y doctor en Estudios de Asia y África, Especialidad Historia y Antropología, por El Colegio de México. Actualmente es profesor-investigador titular de la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus libros como autor o editor se encuentran La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en contextos poscoloniales; Indisciplinar la investigación. Archivo, trabajo de campo y escritura; y Horizontalidad. Hacia una crítica de la Metodología.