Reseña soleada para cuentos sombríos

Rafael E. Quezada

diciembre de 2024-enero de 2025

El nuevo libro de la escritora bonaerense —conocida por dos colecciones de cuentos anteriores y por la monumental Nuestra parte de noche— comienza con una pequeña obra maestra. En “Mis muertos tristes”, una anciana despliega su extraordinaria habilidad para “calmar” a los fantasmas en beneficio de su vecindario. Este barrio periférico, asolado por la violencia y la desconfianza, alberga habitantes de consciencia corroída. Se lamentan por los muertos, pero evitan hacerse cargo de sus ecos. Porque los fantasmas que la anciana enfrenta no son como los imaginamos, no asolan las casas viejas o los terrenos baldíos sembrando el terror:

No sé qué piensan, si es que piensan, porque más bien repiten, y las repeticiones parecen actos reflejos sin pensamiento, pero sí que hablan y sí que opinan y sí que tienen arranques de mal humor. […] Parecen humanos, parecen inteligentes, pero sin embargo son un filamento obligado a repetir.

Uno de estos ecos fue un joven de la barriada, cuyo cadáver se descubrió una mañana gris. Clamó por ayuda la madrugada de su muerte, tocando cada timbre y golpeando cada puerta del vecindario. Sin embargo, nadie le brindó ayuda, pues los vecinos temían que se tratara de una treta para robar sus casas. El horror es lapidario y totalmente mundano: “Pero al menos hubiera[n] llamado a la policía. ¿Ni eso hicieron? / Ni eso hicieron, le dije”. Esta historia alude al llamado “efecto Kitty Genovese” surgido tras el trágico asesinato de esta joven en 1964 en Nueva York. Este fenómeno se refiere a la tendencia de las personas a no intervenir en situaciones de emergencia cuando hay otras presentes. Aunque este concepto ha sido objeto de cuestionamiento en años recientes, no resulta improbable en la dimensión Enríquez: la sociedad está muerta, nadie ayuda a nadie, se desconfía de las sombras y se cierran los ojos frente a los problemas. Los fantasmas eco son la prueba porque no son la esencia de los muertos, sino de lo que los vivos cargan en sus conciencias. “Me pregunto [escribe Enríquez] si esa imagen emana de ellos mismos o de quienes los vemos. Si son o no una construcción colectiva”.

El cuento “La desgracia en la cara” aborda el trauma generacional de tres mujeres (abuela, madre e hija), miembros de una familia donde circulan los secretos como caras silenciosas: que a la abuela y a la madre las violó, en distintos momentos de su vida, un ser sin rostro que las contagia (¿por el contacto sexual?; ¿a través del miedo y el sufrimiento?) de su condición sin cara. Al desdibujarse, pierden los sentidos: no ven, no escuchan, pero principalmente, no pueden hablar de esa vergüenza, contar su versión de los hechos y luchar contra el estigma, pues son revictimizadas por la sociedad como “impuras” e histéricas.

El cuento que da título al libro retoma una macabra anécdota de nuestro siglo: la triste y extraña muerte de Elisa Lam, una turista canadiense, en el tétrico Hotel Cecil, de Los Ángeles (una ciudad soleada repleta de historias sombrías). El nombre y rostro de esta chica adquirieron fama en Internet cuando se filtró la última grabación donde se tiene constancia de su vida: en el elevador del hospedaje, realizando señas misteriosas y movimientos irracionales minutos antes de dirigirse a la azotea, donde su cadáver sería encontrado unos días más tarde, flotando en un tanque de agua. Aunque las autoridades atribuyen su muerte a un accidente, este caso es trágico, ya que Elisa padecía trastorno bipolar. Sin embargo, es un tema de interés para los investigadores paranormales y para una periodista en el cuento de Enríquez, quien asiste al ritual de una pequeña secta que intenta contactar a Lam.

Tanto el cuento anterior como “Julie” abordan el miedo social y la indiferencia hacia las enfermedades mentales. En este último, la protagonista experimenta episodios en los que afirma que espíritus desconocidos se le aparecen para tener relaciones sexuales consensuadas. Para ella, esto es un placer sin tabúes, pero representa la vergüenza para sus padres, dos argentinos que emigraron a Estados Unidos. Todos abandonan a Julie: su familia directa planea arrumbarla en un psiquiátrico de segunda en Argentina; su familia extendida no sabe cómo tratarla, y su prima —quien narra la historia— la entrega a una sociedad que supuestamente practica sexo con fantasmas —¿realidad o engaño de traficantes de personas?—. Y esta prima experimenta ambigüedad, alivio y desasón, ante el convencimiento de que no verá a Julie nunca más.

Otros temas sociales emergen de Un lugar soleado para gente sombría: los zoológicos como campos de concentración; las casas de detención clandestina en la dictadura argentina en “Los himnos de las hienas”; el abandono de la infancia y de la industria nacional argentina en “Cementerio de heladeras”; las intervenciones quirúrgicas, médicas y estética en “Metamorfosis” o el capital simbólico misógino, clasista y brutal de la rancia clase alta en “Diferentes colores hechos lágrimas”. Uno tras otro, los cuentos de Mariana Enríquez muerden dos veces. Primero, al plantear motivos de realidad espeluznante: la Argentina post-dictadura, en perpetua crisis económica y social, con ciudadanos sombríos de odios arraigados en la entraña. Y después, al recubrirlos con una capa de mutilados, espantos, aparecidos lumpen y monstruos de corte inglés.

Pero el horror en la obra de Enríquez no sólo reside en los espectros o en la descomposición de la carne, ni se limita a los atroces actos de barbarie como violaciones, cortes, dilaceraciones y represiones sexuales. Más bien, radica en la escalofriante constatación de que estos sucesos son cotidianos, normales, proliferan a la vuelta de la esquina. Ello despierta un miedo palpable cuyas raíces se remontan a décadas de indiferencia, represión y aislamiento comunitario en Argentina y en toda América Latina. En Un lugar soleado para gente sombría, presenciamos cadáveres y fantasmas que habitan en la realidad misma. Con la descomposición de su carne, también se descompone el tejido social; al encontrar sus sombras, los personajes y el lector se enfrentan a los espejismos que han perseguido a nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Por eso, reducir la escritura de Enríquez al mero “género” o limitarla al ámbito de lo fantástico o el terror sería restringirla a horizontes estrechos. Quien la lee con estos anteojos se decepcionará, su lectura será rústica y limitada, porque los de Mariana Enríquez son cuentos sociales en toda regla, retratos antirrealistas, receptáculos de una verdad profunda que trasciende la simple descripción de los hechos.

El último miedo se concentra en los finales. En los cuentos de Mariana Enríquez, las últimas líneas no están cerrados. La tradición del cuento latinoamericano nos ha acostumbrado a finales impactantes: el “knockout” de Julio Cortázar (traductor de Edgar Allan Poe, quien escribía “para la última línea”), el giro de tuerca, la revelación de la historia secreta, tal como enunció Ricardo Piglia. Pero Mariana Enríquez desafía estas expectativas. Sus finales son abiertos porque, en la vida real, las historias no se clausuran; los temores sobreviven a cualquier acción, presente o pasada, a cualquier persecución o huida desenfrenada. No hay duelo, no hay cierre, no hay forma de completar el círculo. Porque para un mundo retorcido como el nuestro, se requiere una literatura que también retuerza los límites del discurso.

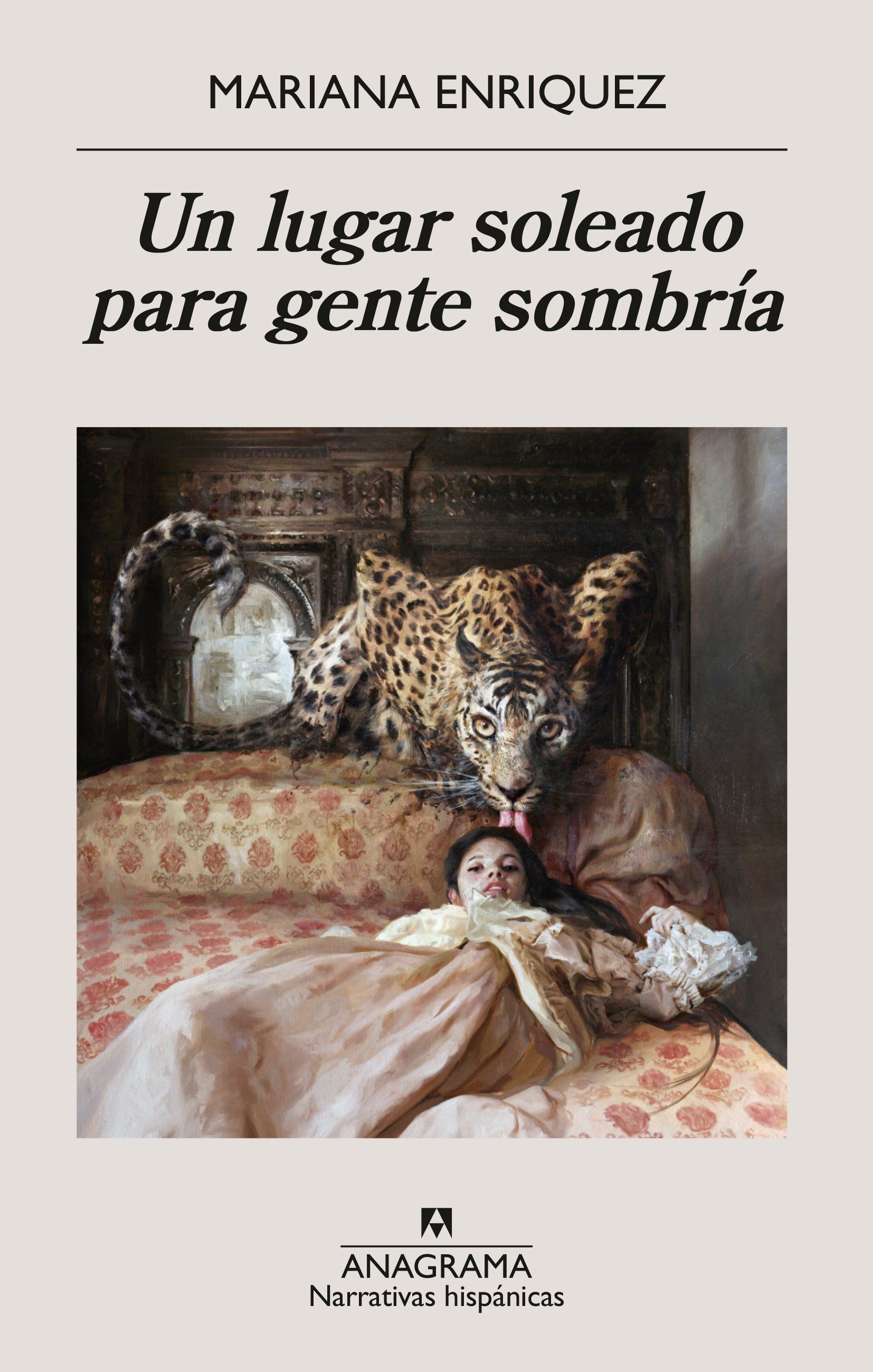

Un lugar soleado para gente sombría

Mariana Enríquez

Barcelona, Editorial Anagrama, 2024, 229 pp.