Un cuadro de castas contemporáneo

Carlos Segoviano

diciembre de 2024-enero de 2025

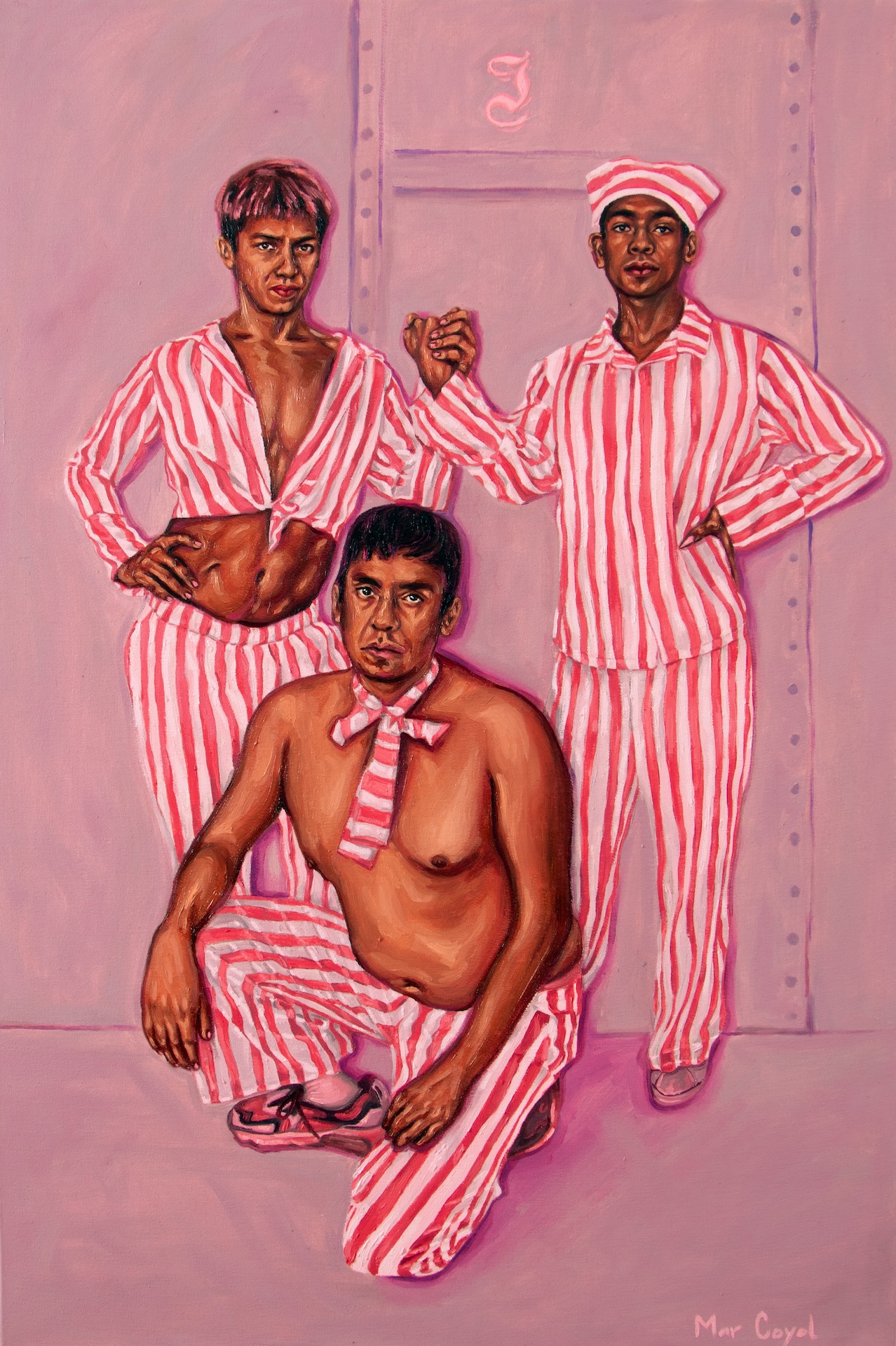

México racista, Mar Coyol, 2023, óleo sobre tela

Los estudios poscoloniales nos han permitido examinar cómo las narrativas hegemónicas de la cultura europea impactaron en la construcción y reformulación de nuestras identidades locales; un caso particular son los cuadros de castas que se desarrollaron principalmente en el siglo XVII como un sistema de categorización racial, pero también de comportamientos y estatus social a partir de una supuesta jerarquía por “pureza de sangre” en función de la proximidad a la ascendencia europea. No obstante, estas organizaciones visuales marcadas profundamente por el racismo han sido reformuladas como una manera de responder a los estereotipos y a diversas formas de subyugación.

En 1937, Frida Kahlo presentó para la Galería de Arte del Departamento de Acción Social de la UNAM el cuadro Mis abuelos, mis padres y yo, una especie de árbol genealógico en donde ella aparece a los dos años de edad, en medio de su hogar, la denominada Casa Azul, el actual Museo Frida Kahlo, rodeada de diversos familiares. Lo particular de la obra son los orígenes distintos de los padres de Frida, en tanto su familia materna provenía del Istmo de Tehuantepec, mientras su padre era un relevante fotógrafo alemán, Guillermo Kahlo; para dar cuenta de esta distinción Frida Kahlo enmarcó a su madre Matilde y a sus abuelos mexicanos por encima del sistema volcánico que representaran artistas como el Dr. Atl o José María Velasco, mientras que su herencia paterna flota por encima del océano por el cual llegaron artistas viajeros como el barón Alexander von Humboldt.

Al dar cuenta de su herencia mestiza, la obra de Frida, sin duda, es posible de vincular con los cuadros de castas; sin embargo, si las pinturas virreinales respondieron a las exigencias del mercado europeo que demandaba escenas exóticas de las tierras conquistadas, en el caso de la obra de Frida su quehacer artístico y su identidad terminaron por volverse elementos orgullo y resistencia.

Tras la muerte de Frida Kahlo en 1954, su figura cayó en el olvido hasta que en las décadas de los sesenta y setenta, los méxico-americanos, mejor conocidos como chicanos, comenzaron a luchar por sus derechos civiles. Frida terminó por volverse en una adecuada expresión de su identidad bipartita y de cómo las diferencias étnicas constantemente transitan entre la oposición y el entendimiento.

Uniforme, Mar Coyol, 2019, óleo sobre tela

En ese sentido, otra pieza que expresa precisamente este enfrentamiento identitario son Las dos Fridas, óleo fundamental del arte moderno mexicano por su integración de elementos nacionalistas con otros de vena fantástica y por ser considerado una expresión creativa de Frida frente a su separación marital de Diego Rivera.

Este cuadro destaca además por los vestidos distintos que porta el personaje duplicado; por una parte, se encuentra la Frida vestida de tehuana, personaje revalorado como un símbolo esencial de la cultura nacional, dado que en el Istmo se rigen por un matriarcado y porque el vestido de producción mestiza se considera uno de los más bellos de América; mientras que la otra Frida viste un traje blanco, de encajes victorianos, como de novia, que de hecho se asemeja al que portó su madre al contraer nupcias. Esta oposición de los atuendos también se ha considerado expresión de la herencia dual de Frida, que a pesar de sus diferencias, ambas mujeres entienden, sentadas en una banca de mimbre, que sólo se tienen a sí mismas para salir adelante y por tanto, en un acto de sororidad, se toman de la mano y se unen más allá de sus diferencias.

La práctica de Frida Kahlo de utilizar el autorretrato para expresar sus extraordinarias vivencias ha hecho eco en artistas de diversas generaciones como los llamados neomexicanistas Nahum Zenil o Julio Galán, que utilizaron la autorrepresentación para expresar su orientación homosexual en medio del machismo y la cerrazón religiosa que ha marcado a este país. En esa misma línea, hace un par de años tuve el encuentro con Mar Coyol y su cuadro Uniformxs, en donde muestra a dos jóvenes con atuendos escolares de secundaria, uno con pantalón y otro con falda, no sólo como parte de la crítica hacia los rígidos patrones de comportamiento establecidos, como el caso de Paola a quien se le negó el acceso a su colegio por portar pantalón, sino sobre todo para abordar el tema racial adjunto al de las sexodivergencias.

No hace muchas décadas, a personas de la comunidad lgbtttiq+ se nos marcaba con triángulos rosas “invertidos” para estigmatizarnos, aislarnos e incluso asesinarnos. Hoy en día, esa misma sociedad occidental, aún colonialista y discriminatoria, pareciera querer pagar sus culpas dándonos una visibilidad moderada, de acuerdo con sus estándares permitidos; en las representaciones a nivel global, se nos tolera ser jotxs si nuestros cuerpos son hegemónicos, nuestra piel blanca y si contamos con un capital económico y cultural que nos respalde, representaciones que no cuestionan las actitudes racistas interiorizadas y perpetuadas por siglos.

Faltas a la moral, Mar Coyol, 2024

Para desafiar estos estereotipos, Mar Coyol, como lo ha hecho la propia comunidad LGBTTTIQ+, se apropia de ese color rosa antes carcelario y asociado a la falta de virilidad para encenderlo en tonos fluorescentes que provoquen la atención sobre el problema de la discriminación a los cuerpos y las identidades sexodivergentes y no hegemónicas.

Sus singulares representaciones de mujeres, hombres y personas no binaries nos insertan en la reflexión sobre cómo el racismo está interconectado con otras formas de subyugación como el sexismo, la homofobia, la transfobia, las desigualdades económicas y la migración forzada; un sistema de opresión colonial que no se acaba con el hecho de que las instituciones privadas y públicas cuelguen en sus fachadas una bandera arcoíris en junio.

En su cuerpo de trabajo nos enfrentamos a la presentación de personajes multifacéticos, muchos de ellxs provenientes del interior del país o de las periferias de la capital, que en sus zonas de origen, lugares de trabajo, estudio o medios de transporte, aún se encuentran con el impedimento de hablar y vivir abiertamente sus identidades y orientaciones en pleno siglo XXI, tal como sucede con los personajes de Uniformxs quienes no utilizan las apps para encuentros con el fin de sostener relaciones sexuales, sino para conocer de forma clandestina y segura a personas que viven con identidades y orientaciones similares.

Ellxs encuentran en los cuadros de Coyol un estandarte poderoso, honesto, frontal y lleno de empatía, que mediante ese llamativo tono rosáceo les permite gritar con orgullo soy prietx, marica y no pienso seguir ser siendo vulneradx.

Con sus retratos, Coyol presenta a gente tomada de la mano, rodeada de sus familiares, no necesariamente los de sangre, sino los que uno escoge en la vida, que les acompañan en actos de fraternidad y empatía frente a las diversas opresiones que sufren. Son una renovación desde la resistencia de los cuadros de castas, un desafío a las jerarquías de poder que heredamos desde la Colonia y que durante siglos han invisibilizado o denigrado a quienes no encajamos en sus estándares.

Compartir

Carlos Segoviano

Doctor en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia de especialización en curaduría por parte de la Universidad 3 de febrero de Argentina.